目次 1センサーが車両を感知することにより、自動で消毒液を噴出 2導入コストが圧倒的に安い 3軽量でコンパクト 4農家だけでなく、運送会社にも導入実績あり 5まとめ 畜産農家にとって家畜伝染病の発生は最も避けたい事項の一つです。一度発生してしまうと、営農に大きなダメージを受けるのはもちろん、殺処分やまん延防止のための対策など、精神的にも経済的にもつらい作業が発生します。 近年においても、豚熱(CSF)、口蹄疫、高病原性インフルエンザの発生によって多くの家畜が殺処分され、被害を受けた方々には大きな爪痕を残し、また周辺の畜産現場においても広く影響を受けたのは記憶に新しいところです。 これらの状況を鑑み、普段から予防対策を徹底しておきたいところですが、基本となるのは伝染病を「持ち込まない」「持ち出さない」という点になります。そのため、農場に出入りする車両の消毒が非常に重要なポイントとなりますが、大掛かりになるほど導入に大きな費用がかかってしまいます。 そこで今回紹介したいのが、安価に導入でき、かつ利便性抜群の自動車両消毒装置「Mgate1000S」です。 センサーが車両を感知することにより、自動で消毒液を噴出 ゲート前で車両が停車すると、センサーがそれを感知して、左右3ヵ所・下面4ヵ所・合計10ヵ所のノズルから自動で消毒液が噴出されます。 非センサー式(動噴式ともいいます)の場合は、車両のドライバーが降車して作業を行わなければならないため、ドライバーの負荷が高く、またドライバーごとに消毒作業のバラつきが出てしまうため消毒ムラも生じてしまいます。 動噴式と比べ、センサー式の場合は作業負荷が大幅に低減できるとともに、均等な消毒液噴出が可能であるため、車両の出入りが多い場所においては特に重宝します。 また、Mgate1000Sは開発段階で防疫の専門機関(宮崎大学 産業動物衛生学研究室、北九州市 動物検疫所、新門司検疫場ほか)が監修しており、効果的に車両消毒が行えるような噴出設計が施されています。 左右のノズルが設置されているポール高さは3.9mとなっており、軽車両~大型車両の消毒までしっかり対応します。 導入コストが圧倒的に安い 一般的な車両消毒装置の場合、装置自体が大掛かりで場合によっては工事も必要になるため、導入価格は数百万円~千万円ほどに達します。そのため、仮に補助金によって半額が補填されたとしても、営農を大きく圧迫してしまいます。 一方で本商品は部材や行程の徹底効率化によって、効果的な消毒機能を有しながらも導入コストを百万円未満に抑えることができます。 そこまでコストにこだわる理由は、平成22年に宮崎県で発生した口蹄疫被害です。本商品は宮崎県の工場で製造されていますが、当時口蹄疫がまん延した結果、多くの畜産現場から「消毒ゲートを設置したいが費用を捻出できず、このままでは廃業するしかない」という声が同工場に多く寄せられました。 その声を受けて、「営農の持続させつつまん延を防ぐには、低コストで導入できかつ緊急時においても早急に対応できるような手軽さが重要」という観点から開発に着手。 各種研究機関の協力を仰ぎながら商品の完成に至った経緯があります。 口蹄疫の終息後も、より利便性を良く、効果的な消毒を行うためにマイナーチェンジを繰り返し、現在の仕様に至っています。 軽量でコンパクト 常設式の車両消毒装置は設置に大掛かりな工事が必要になり、動かすことができないため消毒ポイントの変更に対応できません。 一方で本商品のような移設可能なタイプは、例えば車両の侵入ルートが変更になった場合などにおいても柔軟に対応することができます。 また移設可能タイプの場合でも、一般的な移設可能タイプは解体作業や構成部品の移動に大掛かりな機材が必要となるため、移設の際にコストがかかってしまったり、緊急移設などの対応に遅れが出てしまいます。 本商品は軽トラックにも積載できるコンパクト仕様であることから、防疫現場において対応にスピードが求められる場合においても即座に対応することができます。 農家だけでなく、運送会社にも導入実績あり しっかりとした予防対策を実施している農場においては、出入りする関係者以外の車両にも気を配っています。 畜産飼料や資材の運搬が発生する運送会社の場合、自社車両の消毒を徹底することにより、出入りする農場関係者からの安心や信頼を得ることができます。 畜産農家への出入りが多い運送会社においては、すでに車両消毒を実施している事業所もありますが、動噴で消毒を実施しているケースも多くみられます。 長距離で夜間に帰社するドライバーにとっては特に、業務後の手動車両消毒はなかなかしんどい作業になりますので、センサー式を導入することによって、ドライバーの負荷軽減につなげることができます。 まとめ 日本国内はもちろん、近隣諸国においてもアフリカ豚熱をはじめとした家畜伝染病の発生が継続的に確認されており、家畜伝染病の侵入・発生リスクは高い状況にあるといえます。 特に、これからの季節は高病原性インフルエンザの発生リスクが高くなる時期です。口蹄疫で被害を受けた現場の切実な声と現実を知るからこそ、これまで導入を諦めていた農家に方々にも是非お勧めしたい商品です。 ★自動車両消毒装置「Mgate1000S」商品詳細 ご検討される方は、こちらの商品詳細ページをご覧ください。...

箱罠

箱罠

くくり罠

くくり罠

パーツ類

パーツ類

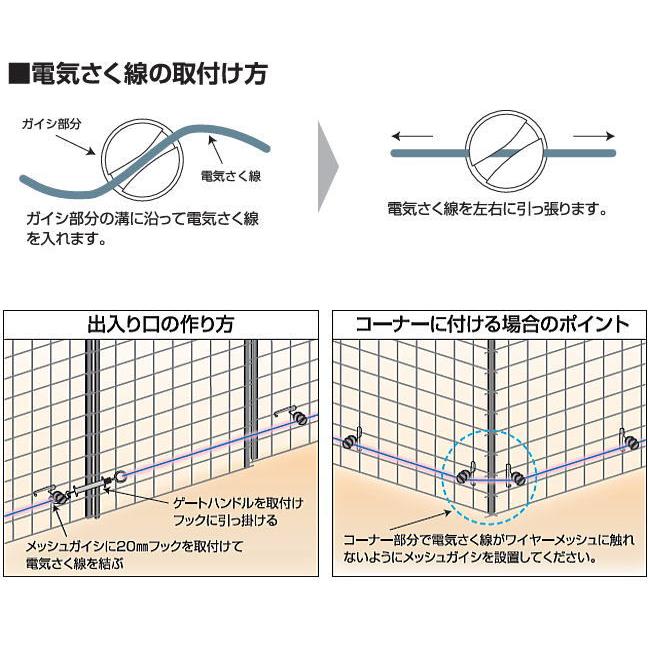

電気柵

電気柵

自作キット

自作キット

防獣グッズ

防獣グッズ

監視カメラ

監視カメラ

箱罠

箱罠

くくり罠

くくり罠

囲い罠

囲い罠

防除・忌避グッズ

防除・忌避グッズ

電気柵

電気柵

罠監視用カメラ

罠監視用カメラ

運搬グッズ

運搬グッズ

罠作動検知センサー

罠作動検知センサー

狩猟お役立ち品

狩猟お役立ち品

狩猟関連書籍

狩猟関連書籍

防鳥グッズ

防鳥グッズ

農業資材・機械

農業資材・機械

イノシシ

イノシシ

シカ

シカ

キョン

キョン

サル

サル

アライグマ

アライグマ

アナグマ

アナグマ

ハクビシン

ハクビシン

タヌキ

タヌキ

ヌートリア

ヌートリア

ネズミ

ネズミ

モグラ

モグラ

クマ

クマ

ハト

ハト

カラス

カラス