グループで狩猟を行う際に、無線機は連絡手段として役立ちます。無線機を選ぶ際は、使用する環境や目的に適した通信範囲、防塵・防水性能を備えたものを選ぶことが重要です。

また、法律で定められた免許や技術基準に適合しているかどうかも必ず確認しましょう。本記事では、狩猟で利用できる無線機の種類や選び方、さらに安全かつ合法的に使用するための注意点をわかりやすく解説します。

目次

グループで狩猟するなら無線機が必須

グループで狩猟を行う際、無線機の使用は欠かせません。携帯電話を使った連絡も可能ではありますが、山奥では電波が届かない場合が多く、通話にタイムラグが生じることがあります。

一方で、無線機はボタンを押すだけで瞬時に通信が可能です。また、携帯電話が1対1の連絡手段であるのに対し、無線機は複数のメンバーが同時に情報を共有できるため、グループ全体でのスムーズな連携が可能です。

例えば、狩猟中に動物の位置情報や危険な状況をすぐに全員に伝えることができます。

狩猟に使う無線機の種類

無線機にはさまざまな種類があり、使用料や資格取得の有無、開局手続きの必要性などそれぞれ特徴が異なります。ここでは、狩猟に適した無線機の種類について詳しく解説します。

アマチュア無線機

狩猟では安定した通信が求められるため、広範囲に情報を届けられるアマチュア無線機がよく利用されます。

アマチュア無線機には1級から4級までの資格がありますが、多くの場合、狩猟に必要な通信範囲や機能は4級の資格で十分対応可能です。4級は試験の難易度が低く、取得しやすいのも利点です。

ただし、特定の周波数帯を使用する無線機が必要な場合もあるので、事前に所属する狩猟グループに確認し、自分の用途に合った無線機を選びましょう。また、狩猟の規模や場所に応じて無線機の性能も変わってきます。

たとえば、発信出力が低いと、遠く離れた仲間と連絡を取るのが難しくなることがあります。使用環境や必要な通信距離を考慮し、性能面でも十分な機種を選ぶことが大切です。事前にグループ内で必要な仕様について相談しておくと安心です。

注意点として、アマチュア無線は趣味の交信に限定されており、業務利用が禁じられています。そのため、自治体から依頼される指定管理鳥獣捕獲等事業のようなケースでは利用できません。

デジタル簡易無線機

狩猟で使われる無線機は、現状ではアマチュア無線機が主流ですが、最近ではデジタル簡易無線機の利用が増えています。デジタル無線機は無線局への開局手続きは必要ですが、無線従事者の資格は不要です。

また、アマチュア無線のようにコールサインを送出する必要もなく、手軽に使える点が魅力です。デジタル簡易無線機は、公式事業や指定捕獲において総務省が推奨する無線機であり、免許が不要で手軽に利用できる点が特徴です。

アマチュア無線機とは異なり、業務利用も可能であるため、狩猟を仕事として行う場合には特に適しています。

特定小電力無線機

特定小電力無線機は、免許や無線局への開局手続きが不要で、誰でも手軽に使えるのが特徴です。狩猟にも使えますが、アマチュア無線機やデジタル簡易無線機と比較すると、出力が1Wと小さいため、山の中では通じにくく機能面で劣ります。

狩猟に使う無線機の選び方

狩猟で使用する無線機を選ぶ際には、使用環境や目的に応じた適切な機器を選ぶことが重要です。ここでは、利用できる周波数、防塵・防水性能、通信可能な範囲に応じた無線機の選び方について詳しく解説します。

周波数を確認する

無線機は、機器ごとに使える周波数が異なります。そのため、グループ内で共通して使える周波数があるかをあらかじめ確認しておきましょう。

現在、販売されているほとんどのハンディ無線機の周波数は、144MHzもしくは430MHzです。どちらの周波数でも利用できるデュアルチャンネルを持つ無線機であれば安心です。

防塵・防水性能を確認する

山中での狩猟では、突然の雨や砂埃が舞う環境に遭遇することがよくあります。狩猟中に無線機が雨や埃で故障してしまえば、緊急時の連絡手段が失われ、大きなリスクを伴います。そのため、狩猟では、防塵・防水性能を備えた無線機を選びましょう。

無線機の防水・防塵性能は「IP〇/IPX〇」の形式で表記され、数値が高いほど保護性能が優れています。防塵性能は0~6、防水性能は0~8で示され、最高ランクの「IP68」は「防塵等級6級、防水等級8級」を意味し、砂埃や大雨など過酷な環境でも安心して使用できます。

また、一部の無線機は片方の保護性能のみが記載され、「IP6X」(防塵6級)や「IPX8」(防水8級)と表記されることもあります。選ぶ際には、狩猟環境に応じて必要な性能を確認することが重要です。砂埃が多い場所なら防塵性能を優先し、雨天での使用が多ければ防水性能を重視しましょう。

過酷な条件での狩猟には、「IP68」のように高い防水・防塵性能を備えた無線機を選ぶことをおすすめします。

狩猟をどの範囲で行うか

狩猟を有害鳥獣捕獲・駆除などの「業務」として行う場合と、「趣味」として行う場合では、選ぶべき無線機が異なります。狩猟を業務として行う場合は「業務用無線」を、趣味として行う場合は「アマチュア無線」を選びましょう。

業務用無線機には5つの種類がありますが、全てが狩猟に使えるわけではありません。

狩猟に使える業務用無線機は「デジタル簡易無線(登録局)」と「デジタル簡易無線(免許局)」です。特に、デジタル簡易無線(登録局)は資格が不要で、登録だけで利用できるためおすすめです。

社会貢献活動でアマチュア無線が使えるようになった

令和3年3月10日の電波法改正により、アマチュア無線がボランティア活動や地域の社会貢献活動で利用できるようになりました。これにより、鳥獣被害対策事業などの地域活動でアマチュア無線を活用した通信が可能となりました。ただし、利用する際には以下の注意点を守る必要があります。

これらのルールを守ることで、地域の社会貢献活動においてアマチュア無線を安全かつ適切に活用できます。

狩猟で無線機を使う際の注意点

狩猟で無線機を使用する際には、電波法に基づく免許や技術基準を守り、適切な手続きを行う必要があります。無免許や無開局での利用や技適マークのない機器の利用は、重大な法律違反となり、他の無線通信に妨害を与える可能性があります。

ここでは、安全で合法的に無線機を活用するための注意点について解説します。狩猟を安心して楽しむために、必ず確認しておきましょう。

無免許・無開局の状態で使わないこと

狩猟で無線機を使用する際は、無免許・無開局での利用を避けましょう。近年、違法無線に対する取り締まりが厳しくなっており、無免許または開局申請をせずに電波を発信した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。

中国製などの安価で高出力な無線機は開局申請ができず、使用すると違法となるため、価格に惹かれて購入するのは絶対に避けてください。狩猟に必要な銃砲所持許可や狩猟免許の取得に集中するあまり、無線免許の取得を忘れてしまうケースもありますが、無線機を利用する際には免許が必要であることを忘れないようにしましょう。

また、アマチュア無線は免許を取得しているだけでは利用できません。免許取得後に無線機を購入した際は、必ず開局申請を行いましょう。現在ではインターネットから開局申請が可能です。

技適マークがある無線機を使うこと

無線機を購入する際は、必ず「技適マーク」がついている物を選びましょう。技適マークが付いていない無線機は、日本の技術基準を満たしていないため、電波を発信した時点で違法となります。

また、狩猟用発信器(ドッグマーカーなど)についても、必ず技適マークがついているものを選ばなければなりません。技適マークがない発信器は、警察や消防の無線通信を含む重要無線通信や他の無線通信に妨害を与えるリスクがあるため、電波法で厳しく規制されています。

まず、総務大臣の免許を受けずに無線局を開設した場合は、電波法110条に基づき、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。(電波法令で定める微弱な電波を発射する無線機や技適マークがある狩猟用発信器等を除く)

また、警察や消防などの重要無線通信の機能を妨害した場合、電波法108条の2に基づいて、5年以下の懲役または250万円以下の罰金に処せられることがあります。

自分の狩猟スタイルや環境に合った無線機を選ぼう

本記事では、狩猟で使用する無線機の種類や選び方、そして適切に利用するための注意点について解説しました。

無線機には、安定した通信が可能で狩猟の安全性を高めるというメリットがありますが、免許や開局手続き、技適マークの確認など守るべき法的要件もあります。

本記事を参考に、自分の狩猟スタイルや環境に最適な無線機を選び、安全で快適な狩猟を楽しんでください。

箱罠

箱罠

くくり罠

くくり罠

パーツ類

パーツ類

電気柵

電気柵

自作キット

自作キット

防獣グッズ

防獣グッズ

監視カメラ

監視カメラ

箱罠

箱罠

くくり罠

くくり罠

囲い罠

囲い罠

防除・忌避グッズ

防除・忌避グッズ

電気柵

電気柵

罠監視用カメラ

罠監視用カメラ

運搬グッズ

運搬グッズ

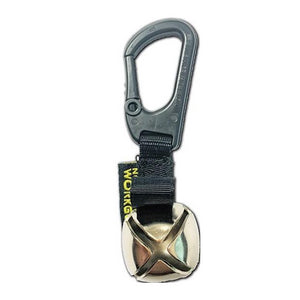

罠作動検知センサー

罠作動検知センサー

狩猟お役立ち品

狩猟お役立ち品

ジビエ調理器具

ジビエ調理器具

狩猟関連書籍

狩猟関連書籍

防鳥グッズ

防鳥グッズ

農業資材・機械

農業資材・機械

ジビエ

ジビエ

イノシシ

イノシシ

シカ

シカ

キョン

キョン

サル

サル

アライグマ

アライグマ

アナグマ

アナグマ

ハクビシン

ハクビシン

タヌキ

タヌキ

ヌートリア

ヌートリア

ネズミ

ネズミ

モグラ

モグラ

クマ

クマ

ハト

ハト

カラス

カラス