1

/

の

3

4541175512081 タイガー アニマルネット1200 125040

4541175512081 タイガー アニマルネット1200 125040

No reviews

- 出荷日目安:

- 5営業日以内に発送

通常価格

¥15,800

通常価格

セール価格

¥15,800

単価

/

あたり

税込み。

配送料は購入手続き時に計算されます。

商品説明

アニマルネット1200

・高さ120cm×長さ50m

・約6.7kg

・ポリエチレン製

・線径1.8mm

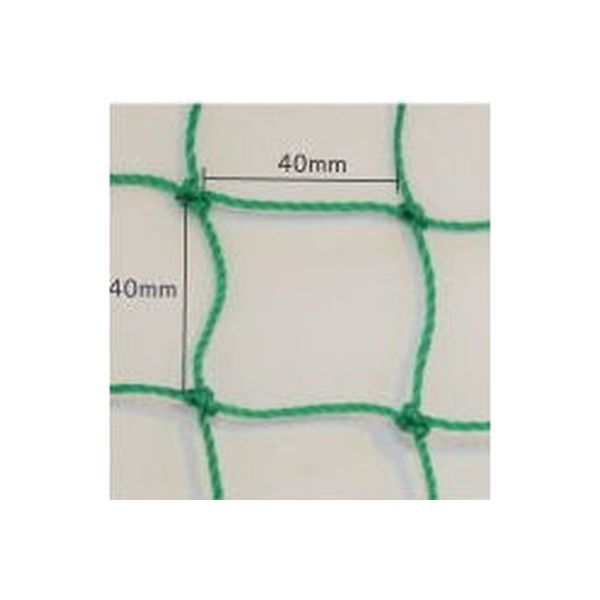

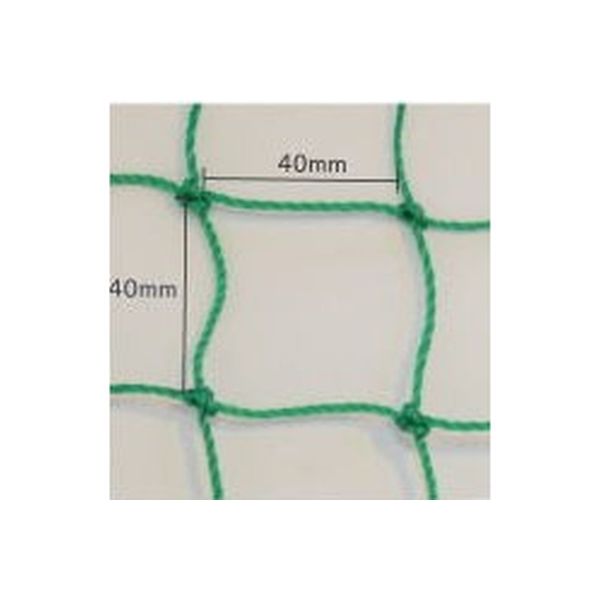

・40mm×40mm目合(正方形目合)

小動物がすり抜けにくい4cm目合です

線径が太くしっかりと編まれた丈夫なネットです

・高さ120cm×長さ50m

・約6.7kg

・ポリエチレン製

・線径1.8mm

・40mm×40mm目合(正方形目合)

小動物がすり抜けにくい4cm目合です

線径が太くしっかりと編まれた丈夫なネットです

関連記事

野生の猿による農作物への被害や生活環境への影響は、地域の経済や生活の安全に深刻なダメージを与えています。この記事では、猿の生態を正しく理解しながら、効果的な追い払い方法や防護柵・電気柵の設置ポイントなどを徹底解説します。 適切な対策によって被害を少しでも抑え、より安心で持続可能な地域づくりを進めるための参考情報を網羅しています。ぜひ最後までご覧ください。 目次 1なぜ猿対策が必要なのか 1農作物への被害と経済的損失 2生活環境への影響とトラブル 2まずは猿の生態を知る 1猿の分布と群れの特徴 2食性・学習能力と高い適応力 3猿の足跡や糞などの痕跡は? 4猿同士のコミュニケーションと行動パターン 3猿被害を進行させないための環境づくり? 1エサとなる作物・ごみの管理方法 2猿を寄せ付けない防護策と注意点 4猿を追い払う具体的な方法 1効果的な威嚇、追い払い道具の種類と使い方 2猿が嫌う臭い、忌避剤の使用? 3パチンコやレーザーの運用について 4地域ぐるみでの対策体制づくり 5ネット・防護柵・電気柵導入のポイント 1設置手順とコストの目安 2天井付き防護柵のメリット 3補助金活用による費用軽減 6サルの捕獲・個体管理は最終手段 1捕獲・駆除の基礎知識と法的側面 2適正管理を続けるためのポイント 7参考となる研究や事例の紹介 8まとめ なぜ猿対策が必要なのか 猿による被害やトラブルが発生している背景と、その対策の重要性について解説します。 猿は高い学習能力を持ち、人里への侵入や農作物の略奪を学習すると、同じ行動を繰り返す習性があります。被害を初期の段階で抑えることが重要で、放置すれば被害の規模が拡大するリスクが高まります。深刻な猿害を未然に防ぐためには、早期対応と周囲との情報共有が不可欠です。 農作物の収穫量が減少すると、農家の経済的な負担は増大します。さらに、猿が住居近くでごみをあさるなどの行為は、衛生面のリスクを引き起こす恐れもあります。こうした生活への影響は、地域社会の持続可能性を揺るがす問題です。 猿からの被害を最小限に抑えるためには、正しい知識の習得と対策の実施が欠かせません。特に、個々の家庭と地域全体での連携が対策効果を大きく左右します。 農作物への被害と経済的損失 猿が果樹園や畑に侵入して農作物を食害すると、直接的な収入減や生育不良が発生します。猿に荒らされた作物は流通出荷が難しくなることも多く、農家にとって大きな痛手です。また、再植や整備の手間も増すため時間的コストもかさみます。 農薬や肥料などの生産コストは被害を免れた作物にも継続的に必要となり、収益のバランスを崩します。経営的な安定を保つためには、猿による食害や侵入を未然に防止する基本的な対策が必須です。 広範囲にわたる畑や果樹園では、監視が行き届かない場所が被害にあいやすいのも問題です。可能な限り巡回を強化し、地域住民同士で防護策や情報を共有する取り組みが重要になります。 生活環境への影響とトラブル 猿が人里近くに現れると、ごみステーションや個人宅のごみ箱をあさるケースが増えます。食べ物が残されていると学習した猿は、何度も同じ場所を狙うため、一度被害が広がると繰り返しやって来るリスクが高いです。 また、猿に遭遇すると、威嚇されたり追いかけられたりする可能性があります。慌てて走って逃げると、かえって興奮する場合もあるため、適切な対処法を知っておくことが大切です。...

今年の12月は数年に一度の強烈寒波が到来しており、各地で大雪の影響が続いています。積雪地域においては、多くの事業所様が除雪に大変な労力を割かれており、コストをかけて外部業者に除雪作業を依頼している方もいらっしゃるかと思います。

その中で、自分でできる範囲の除雪は自分でやりたいとお考えの事業所様も多いのではないでしょうか?とはいえ、除雪機を導入するにはそれなりに大きなコストがかかりますし、人力で出来る範囲には限りがあります。

そこで今回紹介したいのが、フォークリフトを使った除雪作業です。荷役業務などで普段お使いのフォークリフトに除雪用のアタッチメントを取り付ければ、簡単に除雪作業を行うことができるんです。

そもそも、フォークリフトで除雪して良いの?

そもそもフォークリフトで除雪してよいのか、法令上違法にならないのか、気になる方も多いかと思います。 まず注意しなければならないのは、フォークリフトに除雪アタッチメントを装着した状態での公道走行ならびに除雪作業は出来ないという点です。

また、労働安全衛生規則の第151条の14に「フォークリフト等の車両尾計荷役運搬機械を荷の吊り上げ、労働者の昇降等主たる用途以外の用途に使用してはならない」という記載があり、通常の荷役運搬作業以外に使用してはならないように読み取れます。

しかしながら、この条文には「但し、労働者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りではない」という記載もあり、一般的にはフォークリフトによる除雪作業は問題ないと解釈されます。念のため、用途外使用に該当するかどうかを最寄りの労基署へ問合せした上で、導入を検討すると良いでしょう。

フォークリフトを使った除雪のメリット

まず、除雪作業をするためのアタッチメントをフォークリフトの爪に装着します。装着方法は商品によってそれぞれ異なりますが、ほとんどの場合アタッチメントの取り付けは短時間で行うことができるので、急な大雪にもスピーディに対応できる長所があります。

除雪車や除雪機の場合は導入にコストがかかりますし、積雪時期以外は稼働させることがありませんので、限られた時期のみ稼働させると考えると、ややもったいない気もしてしまいます。一方でフォークリフトのアタッチメントであれば導入も安価で済み、除雪しない時期は通常の荷役業務用としてフォークリフトを稼働させることができます。

普段の荷役業務を行いつつ、除雪が必要なタイミングではアタッチメントを取付けて除雪作用をするといったことが可能になるわけです。特に年回の大雪があるような地域においてフォークリフトをお持ちの事業所様は、いざというときの備えとして除雪用アタッチメントを置いておくと安心です。

除雪のやり方

除雪を行う際は、必ず周りに人がいない事を確認してから行います。除雪するエリアにできるだけ車や人が通行しないタイミングに実施したほうが作業効率がよくなりますので、たとえば事業所の敷地内で除雪作業をする場合等は、始業時間前がベストなタイミングです。

フォークリフトにアタッチメントを取付けたのち、雪を1か所に集めます。除雪するエリアが広い場合は、数カ所に分けて仮の集雪場所を設け、周囲の雪を集めるようにします。もし重い雪と軽い雪が混在している場合は、軽い雪を集めた上に重たい雪を乗せるようすると、うまく固まって山の体積を減らすことができます。

実際に作業に取り掛かる前に、どのような導線で作業を行うとロスが少ないか、イメージしておくと良いでしょう。

注意点としては、急発進や急加速、急ブレーキや急ハンドルは行わないようにすること、前輪が浮いた状態にならないよう注意すること、スリップ等を避けるためにスピードはできるだけ一定にすることです。

積もった雪のかたまりは大きく重たいものです。積んだ山の向こう側になだれる場合もあるのでで、積んだ場所の向こう側にフェンスなど変形しやすいものがないか、通行の邪魔になったり、近隣の迷惑にならないよう予め確認しておきます。

また、フォークリフトは除雪を目的とした重機ではなく、凹凸に弱いので、積もった場所に乗り入れる際は無理に深追いしないようにします。

除雪アタッチメントの種類

各社から様々な除雪アタッチメントが販売されておりますが、代表的なタイプをご紹介します。

除雪バケット

バケットとは、ショベルカー等の重機のアームに装着するアタッチメントの種類のことです。掘削現場で多くみられ、除雪バケットにおいては、除雪に適した大きさ・用量で設計されており、フォークリフトの爪に取り付けやすいような工夫がされています。

バケットの傾斜角度が一定のタイプもあれば、リフトを上げてブレーキを踏み込むと慣性作用によってバケット傾斜角を高くし、簡単にバケット内の雪を排出できるようなタイプもあります。

除雪ブレード

上記の除雪バケットと概念は変わりませんが、バケットとは異なり底の部分がなく、雪を掻き出すような形で作業する形になります。

底面に注意しながら走行しなければならないバケットタイプよりも運転がしやすく、小回りも効くのが特徴です。 またバケットタイプよりも、重くて硬い雪にも対応できる点が長所になります。

除雪アタッチメントの選び方

まずは、ご使用されているフォークリフトの爪に適合するかどうかを確認する必要があります。また、路面の凹凸などで摩耗してしまうので、できるだけ頑丈なものであること、また摩耗した場合の対処も可能なのか(アタッチメントごと丸々交換が必要なのか、摩耗部分だけ交換できるのか等)を予め確認しておくと良いでしょう。

形状は似ていても、耐久性は商品によって大きく異なります。激安に見えるものの、明らかに耐久性が低い商品も見受けられますので、注意が必要です。 こちらの除雪ブレード(以下画像から詳細がご確認いただけます)は多くみられるような板金溶接ではなく、鋳造によって製造されており耐久性は板金タイプと比べて圧倒的に高いので、おすすめです。雪だけでなく、瓦礫・スクラップ・土砂等の移動にも実績があります。

目次 1はじめに 2解体前に気を付けること 3解体のプロセス 1放血 2洗浄 3内臓摘出(モツ抜き)と4. 冷却 5剥皮 6分割 4まとめ ※注意:この記事は、狩猟や鳥獣被害に理解のある方のみ閲覧ください。いわゆる動物愛護観点からのコメントには応じかねます。 鹿肉は脂肪の少ない赤身中心の肉であり、豚肉や牛肉に比べるとカロリーは約3分の1、脂肪分は15分の1程度です。猪肉のほうが美味という方も多いですが、最近は鹿肉もヘルシーな食材として関心を集めています。 せっかく獲った獲物であればできるだけ有効活用したいもの。この記事では、シカの解体・捌き方について説明します。 はじめに まず前提として、シカを含む野生動物を食用として消費するためには、自家消費か食肉販売用かに関わらず、衛生的で安全な食肉処理に取り組むことが重要です。 牛や豚などの家畜と比べると、動物由来感染症や食中毒の発生など衛生上のリスクが高いためです。 シカの場合、人獣共通の感染症として、E型肝炎やライム病、日本紅斑熱、Q熱(コクシエラ症)などが挙げられます。 また、野生鳥獣を解体して精肉・販売するには食肉処理業と食肉販売業の許可が必要であることも知っておく必要があります。 解体前に気を付けること 大きな外傷がみられたり、足取りがおぼつかなかったり、脱毛や痩せ、衰弱が著しい個体は、食肉活用とするのは避けます。できる限り、生きた状態での獲物の様子をよく確認して判断すると良いでしょう。 疑わしいものは廃棄とすることが前提です。 また、外観や皮下において、化膿・水疱・腐敗・ただれなどが見られる場合や、ダニ類等の外部寄生虫の寄生が多すぎる場合も食用とするのは避けます。 感染症のリスクを考えると、銃弾などによって消化器系が損傷し、食用部位に消化器内容物が付着した場合も、食用にするのは避けたほうがよいです。銃器や刃物等によって獲物を狙う場合は、腹部を損傷させることのないよう気を付けましょう。 他にも、狩猟する地域において野生鳥獣に家畜伝染病のまん延が確認された場合は、当該地域で狩猟した個体の食用活用の自粛が求められます。 参考記事:【注意喚起】豚コレラの発生について 詳しくは、野生鳥獣肉の衛生管理に関する指針を参照ください。 解体のプロセス 解体するための作業プロセスとしては、以下の通りになります。 ※プロセスは順序が変わったり、一部省略される場合があります。 1. 放血:止め刺しの際、できるだけ速やかに放血(血抜き)を行う。 2. 洗浄:シカの毛皮についた泥などを洗い流す。 3. 内臓摘出:内臓を取り出し、腹腔に溜まった血を洗い流す。 4. 冷却:臭みを取るため冷却する。 5. 剥皮:皮を剥ぐ。...

目次 1害獣対策に電気柵がおすすめな理由 2電気柵の選び方 1土地の広さ|コードの長さで選ぶ 2使用時間と家からの距離|電源の種類で選ぶ 3害獣の種類|柵線の段数で選ぶ 3電気柵に利用する電源の種類と特徴を比較 1乾電池式 2バッテリー式 3ソーラー式 4AC電源式 4メーカー別おすすめの電気柵12選 1【ネクストアグリ】おすすめの電気柵4選 2【アポロ】おすすめの電気柵4選 3【ニシデン】おすすめの電気柵4選 5害獣の種類を見分けるポイント 1動物の足跡から見分ける 2動物のフンから見分ける 3被害の内容から見分ける 6まとめ|電気柵を選ぶ際は設置場所にあった製品を選びましょう 電気柵は、田畑を守るための重要な役割を担っています。しかし、設置場所にあわせたタイプを選ばないと、思うように効果を発揮できません。本記事では、電気柵の選び方や電源の種類を解説するとともに、3つのメーカーから各4種の電気柵を紹介します。 また、害獣の種類によっておすすめの電気柵は異なりますが、「そもそもどの害獣から被害を受けているのかわからない」方もいるかと思います。 足跡やフンで害獣を見分けるポイントも解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。 害獣対策に電気柵がおすすめな理由 電気柵の柵線には電気が流れており、動物が触れると電気ショックが発生します。触れた動物は痛みに驚くと同時に、その痛みや驚きを覚え、電気柵を危険なものだと学習します。電気柵の危険性を学習することで、その後は警戒して近づかなくなるのです。 また、電気柵は電気ショックで動物が死んでしまったり、傷つけてしまったりすることはなく、痛みや驚きによって電気柵は怖いものだと認識させる「心理柵」としての役割を担っています。 電気柵はバッテリーとソーラーが一体になっていれば日光で稼働できるため、電気代を節約しつつ長期間の利用が可能です。電気柵の設置に特別な資格はいらず、手軽に設置できるため、害獣対策に慣れていない方にもおすすめです。 もちろん種類によりますが、コストパフォーマンスに優れており、初心者でも導入しやすいので、田畑を動物に荒らされて困っている方は、まず電気柵で対策してみることをおすすめします。 電気柵の選び方 電気柵の効果を最大限発揮させるためには、設置場所の規模や使用期間、対策する動物の種類などにあわせて、電気柵のサイズや電源方式、柵線の段数などを選択しましょう。 環境的な要因とそれぞれ何を基準にして選ぶべきか解説します。 土地の広さ|コードの長さで選ぶ 電気柵は、被害を防ぎたい田畑を囲むように設置します。そのため、設置する土地の広さにあわせてコードの長さを調整する必要があります。コードの長さが足りず、動物の侵入経路ができてしまうと、電気柵としての効果は発揮されません。適切なコードの長さを選べるよう、事前に設置場所の外周を測っておきましょう。外周はおおよそではなく、メジャーで正確な長さを計測します。 また、段差がある部分は、動物が潜り込んで侵入するリスクがあるため、段差のすき間を埋めるように支柱とコードを設置する必要があります。段差を埋めるためには、特別な配線が必要になるケースもあるため、ぜひ当店にご相談ください。 使用時間と家からの距離|電源の種類で選ぶ 電気柵の電源方式は主に4つです。 ・乾電池式 ・バッテリー式 ・ソーラー式 ・AC電源式...

「狩猟をするときの服装は何を選べばいいの?」と思う方も多いのではないでしょうか。狩猟には、巻き狩り巻き狩や忍び猟、罠猟、散弾銃猟などさまざまな種類がありますが、どの狩をするかによって装備や道具は異なります。安全に狩猟を楽しむためにも適切な服装選びが大切です。 この記事では、狩猟に適した服装や選ぶときのポイントや狩猟の装備品・持ち物、便利グッズなどについても詳しく紹介します。 目次 1狩猟の服装に対する規定 2狩猟の服装を選ぶときのポイント 1目立つ色 2シンプルなデザイン 3素材はナイロンがおすすめ 4防寒・防水対策ができるもの 3狩猟の装備品・持ち物 4狩猟ごとの服装 1罠猟 2銃猟 3カモ猟 5まとめ|狩猟の服装は種類に合ったものを 狩猟の服装に対する規定 実は、狩猟を行う際の服装は特に定められていません。狩猟免許や狩猟者の登録などのルールはありますが、狩猟するときの服装はなんでもいいのです。そのため、専用のウエアなどを揃える必要はなく、手持ちの服や市販の服を着て狩猟を行っても問題ありません。 しかし、狩猟に適した服装や持っていると便利なものなどはあるので知っておいた方が安全に狩猟が行えるでしょう。 狩猟の服装を選ぶときのポイント 狩猟の服装を選ぶときのポイントを見ていきましょう。動きやすさ、安全性、防寒、防水などを意識した服がおすすめです。 目立つ色 狩猟というとオレンジ色のベストや帽子を思い浮かべる人もいるでしょう。狩猟をする際は、なるべく明るく目立つ色の服を選ぶことが大切です。 森や山の中にいるイノシシや鹿は、茶褐色や暗褐色、熊は黒色です。これらの動物は木々の中に紛れていると見つけにくくなります。そのため、深い緑やカーキ、褐色、黒色、ネイビーなどの服を着ていると、動物と間違われることがあり誤射される危険が高まります。 また、イノシシや鹿などの四足獣は、青しか識別できず周りをモノクロで認識しているといわれます。明るい色の服は、動物からは見えずに自分の存在を周りの人に知らせ、視認するときに役立ちます。帽子や上着などに目立つ色を取り入れるとよいでしょう。 シンプルなデザイン シンプルな服装で動きやすいものを選びましょう。狩猟は歩いたり、獲物を仕留めたときに作業したりとさまざまな動きをするため、余計な装飾がなく枝やつるなどに引っかかりにくく動作を妨げない汚れてもいい動きやすい服がベストです。 素材はナイロンがおすすめ 素材はナイロン製のものがおすすめです。山の中を歩き回っている間に、服に虫がつく場合がありますが、ナイロンのような化学繊維でできた服であれば虫が滑り落ちます。動きやすい服装の上からナイロン製のヤッケを着ていれば、汚れても車に乗る前にヤッケだけ脱げば車を清潔に保てます。 防寒・防水対策ができるもの 狩猟を行う時期は、寒いこともあります。また、途中で天気が崩れて雨が降る可能性もあるため、防寒・防水対策として上から羽織るジャケットを用意しておくとよいでしょう。一番上から着る上着を目立つ明るい色のものにします。 狩猟の装備品・持ち物 狩猟するときに持っていく物は、次のようなものです。無線アーミーナイフ地図(防水対策をしているものがあればベスト)コンパスGPSペンライト笛皮の手袋保護用メガネ 狩猟用のベストがあれば、これらのものをポケットに収納して身軽に動き回れます。また、猟友会に所属している場合は、猟友会から支給されている帽子とベストを必ず着用しましょう。 猟友会に所属してるのに帽子とベストを着用せずに事故に遭った場合は、保険金が減額されることがあるので注意が必要です。 狩猟ごとの服装 どんな獲物をターゲットにして、どのような方法で狩りをするかによって、狩猟のときの服装は異なります。共通しているのは、夏場や暑い時期でも、必ず長袖と長ズボンを着用することです。素肌をさらす服装だと、トゲや毒虫、ダニなどに刺される可能性がありとても危険です。 それぞれの狩猟に適した服装を見ていきましょう。 罠猟 罠猟とは、罠を設置して獲物を捕獲するやり方です。長時間屈みながら罠の設置を行うため、ゴム長靴とナイロン製の雨衣を着るとよいでしょう。ゴム長靴は、履き口を絞れるタイプならダニが侵入するのを防げるため便利です。 銃猟のハンターも入る山で罠猟を行う場合は、視認性の高いオレンジのジャケットや帽子を身につけると安心です。...

箱罠

箱罠

くくり罠

くくり罠

パーツ類

パーツ類

電気柵

電気柵

自作キット

自作キット

防獣グッズ

防獣グッズ

監視カメラ

監視カメラ

箱罠

箱罠

くくり罠

くくり罠

囲い罠

囲い罠

防除・忌避グッズ

防除・忌避グッズ

電気柵

電気柵

罠監視用カメラ

罠監視用カメラ

運搬グッズ

運搬グッズ

罠作動検知センサー

罠作動検知センサー

狩猟お役立ち品

狩猟お役立ち品

狩猟関連書籍

狩猟関連書籍

防鳥グッズ

防鳥グッズ

農業資材・機械

農業資材・機械

イノシシ

イノシシ

シカ

シカ

キョン

キョン

サル

サル

アライグマ

アライグマ

アナグマ

アナグマ

ハクビシン

ハクビシン

タヌキ

タヌキ

ヌートリア

ヌートリア

ネズミ

ネズミ

モグラ

モグラ

クマ

クマ

ハト

ハト

カラス

カラス