1

/

の

2

4560171676559 サル用鉄アンカー 末松電子製作所

4560171676559 サル用鉄アンカー 末松電子製作所

No reviews

- 出荷日目安:

- 5営業日以内に発送

通常価格

¥330

通常価格

セール価格

¥330

単価

/

あたり

税込み。

配送料は購入手続き時に計算されます。

商品説明

サル用鉄アンカー

■メッキ加工、返し付きです。

●長さ/約30cm

関連記事

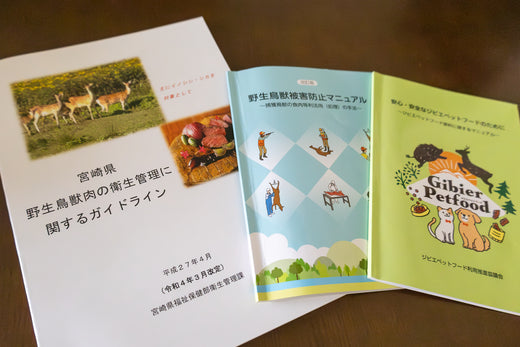

目次 1ジビエ利用に適した捕獲 1ジビエの現状 2「ジビエハンター」の育成 3食肉利用に適した捕獲のポイント 4食肉利用に適した捕獲方法 5食肉利活用の手法 2食肉利活用事業の進め方 11. 食肉として利活用する目的 22. 地域の状況を調査する 33. 事業計画の立て方 44. 食肉処理施設の計画 3衛生的な処理方法 11. 食肉処理施設の衛生管理 22. 従事者の衛生管理 33. 個体の確認・洗浄 44. 結さつ(食道・肛門部) 55. はく皮 66. 内臓摘出・枝肉の取り扱い 77. 冷蔵・保管 冷蔵・保管 営農意欲の減退や離農の増加など、農作物の被害額として数字に表れる以上に深刻な影響を及ぼしている鳥獣被害。農林水産省ではそうした“マイナス”の存在である有害鳥獣を地域資源として活用し、農⼭村の所得に変えられるような“プラス”の存在にしていこうと、ジビエ利用の拡大を推進しています。 そこで今回お伝えしたいのが「ジビエハンター」についてです。先日「イノホイ」の責任者が宮崎県鳥獣被害対策支援センターで行われたジビエハンター研修を受講してきたので、その内容から当サイトをご利用のお客さまにも役立てていただけるような情報を抜粋してお伝えします。 ジビエは低カロリー・高タンパク・高ミネラルな食材として注目されており、今後ますます需要も高まっていくことが予想されます。狩猟免許をお持ちの方や、くくり罠・箱罠の設置を検討されている方は見逃せない内容だと思いますので、ぜひ最後まで読んでみてください。 ジビエ利用に適した捕獲 まずは研修の中で受けた「ジビエ利用に適した捕獲」についての講義内容をお伝えします。講師は国産ジビエ認証第1号取得施設「京丹波自然工房」を運営する株式会社ART CUBEの代表・垣内規誠さんでした。 ジビエの現状 近年は被害防⽌を⽬的とした捕獲が中心に行われており、なかでもシカ・イノシシの捕獲頭数が増加。令和4年度の捕獲頭数はシカが72万頭、イノシシが59万頭にのぼっています(農林水産省速報値)。...

電気柵は畑や家畜を守るために有効な手段ですが、正しい設置と維持管理を行わないと十分な効果を得ることができません。周囲の環境によっては例えば草や枝がワイヤーに触れてしまい、電圧が低下してしまうケースもあります。そこで本記事では、電気柵の基本的な仕組みから設置の手順、動物ごとの具体的な対策までをわかりやすく解説し、被害を最小限に抑えるためのポイントをご紹介します。 電気柵の基礎知識:仕組みと効果 まずは電気柵がどのような仕組みで害獣を遠ざけ、どんな効果が期待できるのかを理解することが大切です。 電気柵は害獣が触れた瞬間に、わずかな電気ショックを与える仕組みを利用しています。過度な痛みは与えず、驚かせることで侵入を諦めさせる設計となっており、畑や牧場に被害を及ぼす動物を遠ざけることが可能です。いったん電気ショックを経験した動物は、再び近づくことを避ける心理的な壁を持つようになるとされています。 野生動物に与える心理的障壁 動物が電気柵に触れると、ビリッとした衝撃を受けるため、その経験を学習し再び近づかなくなる傾向があります。こうした心理的障壁こそが、電気柵が高い効果を発揮する理由といえます。特に出会い頭の痛みが大きいほど、対象動物はそこを危険地帯と認識しやすくなり、侵入を避けるようになります。 イノシシ・シカなど主な被害対象の例 日本では、イノシシやシカが作物を荒らすケースが多く報告されています。イノシシは畑の土を掘り起こす被害が大きく、シカは背が高いため軽々とジャンプして柵を飛び越える場合があります。これらの動物に対策をとらないと、一夜にして広範囲が荒らされることもあるため、電気柵による早期対策が重要です。 設置前の準備と注意点 電気柵を効果的に活用するためには、設置する前の下準備が欠かせません。事前に環境を整え、可能なトラブルを回避することがポイントです。 まず設置するエリアに目印をつけ、電気柵で囲む範囲やゲート箇所をあらかじめイメージします。次に、地面の状態を確認し、コンクリートやアスファルトが多い場所ではアースの取り付けに工夫が必要です。地面が整備されていないとワイヤーが不要に触れるリスクやアース不良を引き起こしやすいため、あらかじめ土壌のコンディションを把握しておきましょう。 障害物の除去と草刈りの重要性 草や樹木の枝がワイヤーに触れると、電流が逃げて柵全体の電圧が下がってしまいます。これにより十分なショックを与えられず、害獣が侵入しやすくなってしまいます。設置前には入念な草刈りと不要な障害物の除去を行い、設置後も定期的に周囲を確認して草木が伸びすぎないよう管理しましょう。 設置環境・傾斜地の把握と対策 平地だけでなく傾斜地や凸凹のある場所に設置する場合、支柱を安定させるための固定が重要です。地形によっては支柱が傾きやすく、ワイヤーにたるみが生じると、動物に突破される可能性が高くなります。高低差がある場所では、追加の支柱や補強材を使って柵ラインを均等に張るよう工夫してみましょう。 電気柵の資材・工具と選び方 次に、電気柵を構成する資材や工具について、種類や選定のポイントを解説します。適切な部材を選ぶことで、より効果的かつ安全な柵を作れます。 電気柵を構成する主要な部材には、本体(パワーユニット)、支柱、ワイヤー類、アース棒、ゲートハンドルなどがあります。ワイヤーを張るための簡易緊張具や固定クリップ、検電器なども重要です。これらは一式でセット販売されていることもあり、初めて導入する際にはセット品を活用するのもおすすめです。 ポリワイヤー・リボン・フェンシングワイヤーの特徴 ポリワイヤーは軽量で扱いやすく、視認性もあるため、初めて導入する方に人気があります。一方でリボンタイプはワイヤーよりもさらに目立つので、動物が意識しやすいという利点があります。フェンシングワイヤーは強度が高く、設置範囲が広い場合や、壊れやすい条件下での使用に向いています。 電源の種類(ソーラー・バッテリー・乾電池・外部電源) ソーラー電源は日当たりの良い場所であれば長期間メンテナンスが少なく、持続的な通電が可能です。バッテリーや乾電池式は設置場所を選ばない反面、定期的な交換や充電が欠かせません。外部電源は安定して高い電圧を供給できますが、電源の確保が難しい地域では使いづらいため、総合的に設置環境やコストを考慮して選びましょう。 電気柵の設置手順:基礎編 ここからは、初めて設置を行う方向けに、基本的な手順をわかりやすく解説します。作業を進める前に全体の流れを把握しておきましょう。 最初に、電気柵のレイアウトをしっかりと計画し、支柱を打ち込みやすい場所かどうかを確認します。支柱と支柱の間隔の目安はワイヤーのたるみが生じにくい範囲、約2~5m程度が一般的です。ゲートを取り付ける箇所は人や車両が出入りする可能性も考慮して、十分な幅を確保しましょう。 コーナー支柱・中間支柱の打ち込みとゲート部の設置 柵の曲がり角となる部分には、強度の高いコーナー支柱を使用します。これによって角部分のワイヤーにかかるテンションが分散され、しっかりと張ることが可能です。ゲート部は人や車の出入りが想定されるため、専用のゲートハンドルを用いてワイヤーを簡単に着脱できる仕組みにしておくと便利です。 ワイヤーの架線・連結と高さ調整 次に、支柱にクリップなどを取り付けてワイヤーを張り巡らせます。対象動物の背丈や侵入時の動きに合わせて、複数の段でワイヤーを設置すると突破が難しくなります。張る際は適度な緊張感が必要で、たるみやすい部分は簡易緊張具などを活用して調整しましょう。 パワーボックス・アース・危険表示板の取り付け パワーボックス(本体)は湿気や雨の影響が少ない場所に設置し、確実に通電できるよう高圧線とアースを正しく接続します。アース棒は湿った土壌に深く打ち込むことが理想で、出力が大きい場合は複数本のアース棒を使用することもあります。さらに、第三者への注意喚起として危険表示板の取り付けを行い、感電事故を防ぎましょう。 動物別の対策ポイント 侵入を試みる動物の種類によって推奨されるワイヤーの高さや配置は異なるため、代表的なケースを参考に設置しましょう。 電気柵を動物の行動に合わせた設置方法にカスタマイズすることで、防除効果は格段に高まります。ここでは、主に畑や牧場で被害が大きいとされるイノシシやシカ、アライグマなどを例に、それぞれの対策を解説します。農地や家畜を守りたい方は、できる範囲で動物それぞれの特性に合わせた柵の高さや段数を取り入れてみてください。 イノシシ対策:鼻先の高さを意識する イノシシは地面を掘り起こす習性があるため、下部のワイヤーが特に重要です。地表付近にワイヤーをしっかり張り、鼻先にショックを与えられる位置に設置することで侵入を防ぎやすくなります。またイノシシは電気が通っていない柵に触れて学習することを避けるため、設置直後から通電することが望ましいでしょう。 シカ対策:ジャンプ防止とスキマ管理 シカは非常に高い跳躍力を持つため、電気柵の高さを1m以上に設定し、必要に応じて複数段にすることが基本です。隙間が大きいと飛び越えられる場合があるので、補強用の支柱やワイヤーを追加し、高さと張力をキープします。効果を最大化するには草刈りの徹底などの地道な管理も欠かせません。 アライグマなど小動物対策:侵入経路をふさぐ アライグマやハクビシンなどの小動物は、わずかな隙間からでも侵入しやすい特徴があります。特に柵の下部や角部分の隙間をしっかりとブロックし、必要に応じて地面との接点を低く保つようにしましょう。潜入ルートを無くすことで、より確実な防御線を構築できます。...

昭和34年に設立され、60年以上の歴史がある「大阪府猟友会」。猟友会としては数少ない「内閣府認定」の公益社団法人です。今回は事務局長の田中茂雄さんに、公益社団法人となるまでの経緯や日ごろの活動についてお話を伺いました。 きっかけとなったのは伊丹空港のバードストライク防止の仕事 ーー内閣府認定の公益社団法人になられるまでにどういった経緯があったのですか? 田中さん:国が公益法人を平成25年から改めてスタートしたいと発表して(平成20年に新公益法人制度が施行)、5年の移行期間の間に猟友会だけでなくいろいろな団体が公益の認定をもらおうとがんばった。大阪府猟友会でも公益を狙おうということだったので申請して、まずは平成25年に大阪府から認定をもらいました。 関西国際空港が民営化して数年後のときに、「公益社団法人になられたんだったら、バードストライク(空港に離着陸する航空機と鳥の衝突)を防止する仕事をやってもらえませんか?」と依頼されたんですよ。 関西国際空港と伊丹空港は経営統合しているから伊丹空港もやることになったんだけれども、土地が大阪と兵庫にまたがっているから、半分は兵庫に行って手続きをしなければいけなかった。毎年申請しないといけないし、大阪では公益でも兵庫では関係ないから申請方法も違う。それで全国区の公益をとろうと申請して、平成26年に内閣府の認定をもらいました。他の地域は分からないけど、内閣府認定は少ないんじゃないかな。 これからの猟は「罠」。大阪ハンティングアカデミー以上のものを作る 田中さん:平成28年に「大阪ハンティングアカデミー」という学校を立ち上げたのですが、会費をもらってやるにも内閣府の認可を取らないとできなかったんですよ。いろいろな面で申請や許可が必要でした。申請もしっかりとした内容でないと認可をもらえない。そうやって学校を運営してきたのですが、5年後には募集かけても人が集まらないという状況になり、さらには新型コロナの影響もあったのでやめました。 一旦はやめたんだけれども、希望がぱらぱらと出てくるので、今年からまた新しく立ち上がる予定です。大阪ハンティングアカデミー以上のものを作ろうって。前回のように5万円という費用は出しにくいと思うので、2〜3万円で「大阪府猟友会狩猟者育成プロジェクト」という名称で実施していきます。 これからは「罠」なんですよ。今までは銃を重点的に教えてきましたが、希望する人が少ないので、「罠をどう教えていくか」を主としてやっていきます。今までは「罠みたいなものは猟やないわい」という感覚だったけれども、「これからの猟は罠や」という風に変えなければいけない。私たちのように銃猟をやってきた人間は、簡単には考え方を変えられないんですよ。それでも状況や世間に合わせて、そうした古い感覚を変えていかないと。 先日は兵庫県で罠を作っている会社から「学校で罠猟を教えるのであれば協力したい」という話ももらった。私たちもこうした協力してくれるところを求めていかないといけない。 今回初めて14人の役員の中にも罠猟の免許のみを持っている人材を1名入れたんですよ。銃猟免許を保持してない役員は異例ですが、罠を中心に教えることを初めてやっていこうと準備しています。教えるのは私たちのような経験者だけでなく、林野庁や大阪府庁の職員、大阪府警といった肩書きのある人もいる。これからはそこへ専門的な業者も加えてより一層内容の濃い育成計画をたてていきたいと考えています。 先ほどお話ししたプロジェクトは令和4年10月から令和5年3月にかけて平日に全6回、50名ほどの規模でおこなう予定です。他にも、10月18日には高槻国際射撃場で「わな猟の捕獲技術講習会」ということで教室で教える座学と、射撃場などの広い場所での実技を学ぶ講習会を実施予定です。例えばくくり罠であればどうやって作るのか、作ったものをどうかけるのか。実技でしっかり教えなければいけない。 ーー今までの受講者の年齢層はやはり高めでしたか? 田中さん:狩猟免許は20歳から取得できるので20〜70代と幅広く募集をかけていましたが、実際の応募者は40〜50代かそれ以上でしたね。20代はいなかったんじゃないかな。 男女ともに募集して、女性は50人中平均3〜4人でした。5年の間に解体の実技もおこないましたが、女性で「気持ちわるい」と言う人はいませんでした。「私やります」と言うのは女性でしたね。感心しましたよ。イノシシの皮をむくのも上手だし、早い。 被害が少ないからといって放っておくのは不公平。1、2件の被害にも協力する ーー解体のお話も出ましたが、ジビエ肉の活用にも力を入れていらっしゃいますか? 田中さん:そうですね。獲って捨てるようなもったいないことをしてはいけない。食べられるところは全部食べる。 ーー大阪でジビエ肉の加工施設は増えていますか? 田中さん:保健所が認めている施設がゼロなんですよ。大阪府と各市町村で協力してそういった施設を立てようと計画したこともあったんです。知事と柏原市でやろうとなって予算をとってくれましたが、市民が反対して頓挫しました。能勢でもやろうとしたけれども、最終的には地元住民が反対した。 でも分からないことはないんです。猟で止めさしした個体を持って行って加工する施設なのですが、どうしても「と殺場」という感覚が皆さんの中にある。だから大阪には保健所に認められた施設がない。自己責任であげたりもらったりはできるけれども、売り買いはできないし、業者とのつながりもできないんですよ。 ーージビエ肉は全国的に流通が課題だと言われていますが、地域住民の理解などスタートラインのハードルが高いのでしょうか。 田中さん:鳥獣被害の多い地域の住民は認めてくれるんですよ。大阪は和歌山や奈良と比較しても被害は10分の1ほど。被害が少なくてありがたい地域なんです。被害が少ないから認識も薄くて皆さんが反対する。府議会で議題としてあげてもらっても予算がとれない。被害が少ないから当然ではありますけどね。 全体では1件や2件かもしれないけれども、被害をうけている人がいるわけだから放っておくわけにはいかない。多いからやる、少ないから放っておくというのは不公平。私たちは少なくてもやる。他の地域と比べて被害が10分の1であっても、耳を傾けて協力していますよ。 ーー大阪ではどういった動物の被害が多いですか? 田中さん:能勢や豊能など、北の方にはシカがたくさんいます。イノシシは南の方にいるけれども数が少ない。シカはメスが約80%だから、子どもがたくさん生まれる。双子や三つ子が生まれるわけではなく一頭ずつしか生まれないけれども、メスが多いから他の動物と違ってものすごく増えるよね。 ーー被害が出て個体数を減らさないといけない場合は銃猟がメインですか? 田中さん:そうですね。今までは銃が中心でしたが、北部では罠も多いですよ。罠に入ったシカを銃で止めさしするのも一つのパターンです。銃猟をする人が少なくなってきたから電気でやっている人もいます。 ーー後継者不足などの課題があってもなかなか進めづらいのがもどかしいところですね。 田中さん:地域によって被害数の差はあるけれども、やるべきことは継続していく。他の地域に比べて被害が少ないからといって、学校を立ち上げなくていいとは思わない。大阪からいろいろなものを広げていきたい。これまでも奈良や和歌山など他県の講師教育にも協力してきたんですよ。それでもなかなか広がっていかないのが現実ですね。 編集後記 今回は、大阪府猟友会が公益社団法人となるまでの経緯や狩猟学校の立ち上げなど、さまざまなお話を伺うことができました。中でも罠猟を中心に教える学校の立ち上げのお話はたいへん興味深く、ハンターの高齢化や後継者不足などの課題解決に向け、業界の変化にも柔軟に対応されているのだなと感じました。 イノホイでは、猟友会の紹介や鳥獣被害対策の取り組みなど、取材を受けていただける方を随時募集しております。興味をお持ちの方はこちらのフォームからお問合せください! おすすめ商品 激安でも獲れます。くくり罠用踏み板イノシシホイホイ 完成品 年間数千個の出荷実績がある、大人気のくくり罠です。設置に必要なものが全てそろっており、届いてすぐに仕掛けることができます。 ファーレ旭式 箱罠ビッグサイズ【片扉】...

8月26日(月)に開催された、宮崎大学 GIAHS研究会シンポジウム 2024 「高千穂郷・椎葉山地域と私」に参加しました。

特に「狩猟文化とかかわる神楽の広がり」についての講演では、宮崎県内の米良地区の神楽でイノシシやシカの頭を祭壇に供え舞うことが多いがその背景はどういうものがあるのかなど、イノホイにとっても非常に興味深いお話を聞くことができました。

テーマ:「狩猟文化とかかわる神楽の広がり」(民俗学)

講演者:鈴木良幸先生

概 要: 宮崎県では、イノシシ・シカの頭を用いる神楽が行われており、全国的に見ても非常に珍しいケースとなっています。 県内の西米良山系では「イノシシの頭を祭壇に上げて用いる神楽」が12カ所、椎葉山系では「猪肉を次第中に用いる神楽」が7カ所など、分布図を見るといずれも宮崎県の西側に位置する地域であることがわかります。 狩猟と神楽を関連させて研究した結果を、過去の歴史の背景も踏まえながらお話いただきました。

近年、森林伐採や山の開拓などによって、イノシシは従来の場所でエサが取れなくなり、民家の付近に出没して畑の農作物や生ゴミなどを荒らしてしまうという被害が深刻になっています。 イノシシ対策にはさまざまな方法がありますが、手軽にできる方法として唐辛子や音による対策が注目されています。本記事では、イノシシに有効とされる唐辛子や音の対策方法について詳しく紹介します。 目次 1イノシシによる深刻な被害 1農作物への被害 2環境被害 3人的被害 2イノシシによる被害かどうかを見極める方法 1イノシシの足跡かどうか 2掘り起こした跡があるか 3イノシシの生態系 1イノシシの特徴 4おすすめのイノシシ対策:唐辛子 1唐辛子を地面に蒔く 2唐辛子以外にイノシシ対策に使える植物 5おすすめのイノシシ対策:音 6音のイノシシ対策を取る場合の注意点 7唐辛子や音以外のイノシシに有効な対策 1ライト 2防護柵 3トタン板 4防獣ネット 5金網やフェンス 6電気柵 8柵を設置する際のポイント 9イノシシによる被害を減らすために 1周辺の環境を整える 2エサとなるものを放置しない 3雑草は刈り取る 4定期的に見回りをする 5忌避剤を使う 6警戒音装置を付ける 7犬を飼う 8罠を仕掛ける 9捕獲・駆除の依頼をする 10イノシシによる被害対策は唐辛子や音が有効|ほかの手段も組み合わせるのがおすすめ イノシシによる深刻な被害 イノシシの被害は、農作物やゴミを荒らすだけではなく、人間に対して被害をもたらすこともあるため、十分な注意が必要です。 農作物への被害 イノシシによる農作物被害によって、地方の農業では深刻な影響が出ています。イノシシはサツマイモやカボチャなどを好み、これらは実になる以前のツルの状態のうちに食べられてしまうこともあります。...

箱罠

箱罠

くくり罠

くくり罠

パーツ類

パーツ類

電気柵

電気柵

自作キット

自作キット

防獣グッズ

防獣グッズ

監視カメラ

監視カメラ

箱罠

箱罠

くくり罠

くくり罠

囲い罠

囲い罠

防除・忌避グッズ

防除・忌避グッズ

電気柵

電気柵

罠監視用カメラ

罠監視用カメラ

運搬グッズ

運搬グッズ

罠作動検知センサー

罠作動検知センサー

狩猟お役立ち品

狩猟お役立ち品

狩猟関連書籍

狩猟関連書籍

防鳥グッズ

防鳥グッズ

農業資材・機械

農業資材・機械

イノシシ

イノシシ

シカ

シカ

キョン

キョン

サル

サル

アライグマ

アライグマ

アナグマ

アナグマ

ハクビシン

ハクビシン

タヌキ

タヌキ

ヌートリア

ヌートリア

ネズミ

ネズミ

モグラ

モグラ

クマ

クマ

ハト

ハト

カラス

カラス