1

/

の

2

4560171672131 ゲッターパイル 26mm×2.4m 末松電子製作所

4560171672131 ゲッターパイル 26mm×2.4m 末松電子製作所

No reviews

- 出荷日目安:

- 5営業日以内に発送

通常価格

¥1,562

通常価格

セール価格

¥1,562

単価

/

あたり

税込み。

配送料は購入手続き時に計算されます。

商品説明

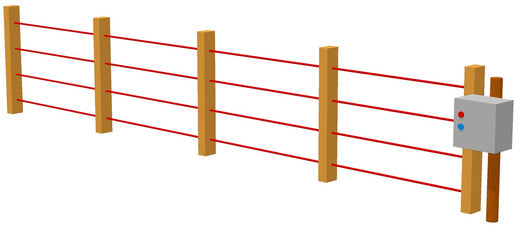

ゲッターパイル 26mm×2.4m(樹脂被膜鋼管支柱)

■対応ガイシ:Sガイシ大、Eガイシ大、Rガイシ大、Wガイシ大

ガイシ取付け用の樹脂被膜鋼管支柱です。

支柱に電気さく線が直接触れると漏電の原因になりますので、

ガイシを使用してください。(フックは使用できません)

●直径:26mm

●高さ:2.4m

※ガイシは支柱の直径にあわせてお選びください。

関連記事

鳥インフルエンザや口蹄疫、豚熱(CSF)といった特定家畜伝染病は、生産者の皆様にとってはもちろん、報道等によって一般消費者にも広く認知されるようになりました。 これらの伝染病が発生すると、生産者は多大な経済的損失を受けるとともに、風評被害のリスクも生じます。特定家畜伝染病以外の病気においても、増体量や繁殖成績の低下などによる経営への影響は決して無視できるものではありません。 家畜の伝染病による被害をできる限り減らすために、私たちは何を知っておくべきなのでしょうか?家畜衛生分野の研究を行い防疫の専門家である、宮崎大学農学部獣医学科の末吉益雄教授にお話を伺いました。 末吉 益雄(すえよし ますお)教授 プロフィール 2012年4月、宮崎大学農学部獣医学科の教授に着任。家畜衛生分野の研究に長年携わり、同分野の第一人者として家畜伝染病のモニタリングや情報提供を通じて防疫の重要性を発信する。 教壇に立ち人材育成に携わるだけでなく、防疫へのリテラシー向上に取り組むべく、現場レベルでも精力的な活動を続けている。 ※宮崎大学農学部獣医学科 産業動物衛生学研究室ホームページはこちら 病気になってから治療・対処するのではなく、その前の段階で予防する 今回は、当社リファクトリーの安田が聞き手となり、国内の伝染病の現状をはじめ、防疫のポイントや今後の防疫体制への提言などを対談形式でお伺いしました。 ※本体談中は感染症対策のためマスク着用にて実施いたしました。撮影時のみマスクを外しております。 ◎末吉教授は長年防疫に関する研究に取り組まれてきたと伺いましたが、まずは現在取り組んでいる研究内容からお聞かせください。 末吉教授:私の研究は、動物を病気から衛ること、例えるならば人間の保健所の役割のように「定期健康診断」をベースに動物の健康保持に務めることです。広く認知されている高病原性鳥インフルエンザや豚熱などの家畜の悪性伝染病はまん延防止のため、そもそも治療対象となっておらず殺処分措置がとられますが、それ以外の動物の疾病についても病気になってから治療するのではなく、その前の段階で予防することで動物の健康を衛っていくことが究極の目的です。 具体的には、モニタリングを通じて、病気が起きる前の段階で「病原因子はないか」「防疫上の欠点はないか」といったことを数値化・見える化して発表・啓発していくことに取り組んでいます。悪性伝染病が発生してしまった場合は、まん延防止のために、申し訳ないけれども殺処分をしなければなりません。そうなる前の段階で、できる限り防疫をすることで、動物はもちろん生産者の方の生活を守ることに繋げていくのが、私の研究です。 ただ、防疫や予防という考え方は、治療に比べてなかなか周知していくことが難しい側面があります。例えば、新型コロナウイルスのワクチン接種に関する議論は、予防という考え方を伝える難しさがよく現れた事例ではないでしょうか。 ワクチンを打つことで重症化のリスクは下げることができますが、それは感染防止ではありません。しかし、ワクチンを打てば感染しないと間違って理解している方が少なくありません。 原則として、予防はその疾病が起きる前の措置です。なので、「予防したから発生しないのか、予防しなくても発生しなかったのではないか」と、されてしまいがちです。発生後のワクチンによる予防の成果も治療と違い、すぐには見えづらいため、直接的評価は難しいです。 ◎たしかに、人間心理としてどうしても何かが起こってからでないと危機感が高まらない側面はありますね。 末吉教授:そうした意識をどう変えていくのかは、大切な部分だと考えています。 私は、生産者の方や防疫に携わる方にお話をさせていただく際に、そもそも、消毒と滅菌の違いをご存知ですか?という質問をさせていただきます。 滅菌とは、存在する微生物をすべて除去してしまうことを言います。一方の消毒は、微生物の数を減らし、感染症を引き起こさない水準にまで病原微生物を殺菌や減少させることを言います。 つまり消毒をしたからといって、すべての微生物が除去される訳ではないということです。このことが分かっていると「消毒マットを踏んだらもう大丈夫」という考え方ではなく、より本質的な防疫に取り組む気付きを与えることができます。 こういった部分を、データやエビデンスを使って丁寧に説明していくことも私の役目だと考えいます。積極的に情報を公開して、信頼関係を築くことで、防疫への意識を高めるきっかけにしてもらえればと思っています。 これからの時代は自分たちから積極的に防疫に取り組んでいく姿勢が大切 ◎ここから、国内の家畜伝染病の動向についてお聞きしたいと思います。先日(2021年11月12日に対談)、秋田県で鳥インフルエンザが発生しましたが、日本国内での鳥インフルエンザの傾向について伺えますか。 末吉教授:日本の高病原性鳥インフルエンザのまん延は、人やトラックを介してのものはほとんど発生していません。この防疫力は世界でも抜きん出ています。 例えば、過去にオランダでは3,000万羽の鶏が処分されたことがありましたが、これはトラックなどを介してウイルスがまん延・拡散したことが大きな一つの要因です。 日本では高病原性鳥インフルエンザが発生した場合でも、各個撃破ができており「人」や「車」を介しての伝播防止の部分はしっかり対応が行き届いています。ただ、油断禁物です。これはしっかりしているからできているわけで、しなくても出ないのではないかと止めてしまうと、とんでもない事態となるリスクがあります。 さらに注意しておきたいのが、カモや野生動物からのウイルスの農場内/鶏舎内への持ち込みです。人や車を介してのまん延だけではく、侵入防護柵の設置やメンテナンス、環境整備に力を入れることで、ウイルスの持ち込みを防止していくことが大切となります。 例えば、カモが飛来する沼や池等の水辺が近い場合、そこを訪れるイタチやテン、タヌキやイノシシなどの野生動物がウイルスを養鶏場に持ち込む恐れがあります。こうした野生動物の侵入を防ぐことが、国内での鳥インフルエンザ対策では重要なポイントでしょう。 ◎末吉教授がその他に懸念している伝染病はありますか? 末吉教授:国内では豚熱が依然として拡大しており、油断できない状況にあり、まだまだ対策やデータの分析を進めていく必要があります。 それから、アフリカ豚熱の状況は特に注視しています。ヨーロッパでは10年かけてまん延しましたが、アジアではわずか2年でほとんどの国に感染が拡大しました。 まだ国内での感染は確認されていませんが、動物検疫所ではウイルスの遺伝子や生きたウイルスが海外旅行客の手荷物から確認されています。いつ国内で感染が発生してもおかしくない状況です。 現在は新型コロナウイルスの影響でインバウンドが止まっていますが、今後海外渡航や入国規制が解除されればリスクが一気に高まるのではないかと懸念しています。もし感染が確認された場合、それが養豚場で早期発見できれば、封じ込めができますが、野生のイノシシで発生した場合は豚熱のように感染が広がる恐れがあります。アフリカ豚熱は豚熱と比べて、致死率が非常に高いのが特徴です。確実に感染拡大しますが、厄介なのが、感染速度が遅いということ。一気に感染が拡大しない分、発見が遅れてしまう恐れがあります。その場合、気付かないうちに静かに感染が広がり、国内に定着してしまう可能性も考えられます。 それから、アフリカではダニがアフリカ豚熱を媒介している事例が報告されています。もし、感染ダニが定着すれば、風土病になる恐れも否定できません。そうなると、野生動物対策以上にコントロールが難しくなってしまうでしょう。 ◎そうした海外からのリスクをしっかり認識して、対策や予防を講じておくことが重要となる訳ですね。...

目次 1電気柵とは?仕組みと選び方のポイント 1選び方のポイントは3つ 2電気柵の種類別の特徴とおすすめ商品 1バッテリー・乾電池式 2ソーラー式 3AC電源式 3まとめ 大切な農作物を野生動物から守ってくれる電気柵。獣害対策アイテムとして効果が高く、被害被害に悩む人にとっての強い味方として活躍しています。 しかしいざ商品を購入するとなると、「どの種類を選べばいいのか」「おすすめの商品はどれなのか」迷ってしまう方も多いのでは。 そこで今回は電気柵の種類別(電源別)の特徴と、おすすめの商品をご紹介します。あなたにぴったりな商品をいっしょに見つけていきましょう。 電気柵とは?仕組みと選び方のポイント 電気柵とは、電気ショックの効果で野生動物に心理的恐怖を植え付け、田畑へ近付かせないようにする獣害対策アイテムです。 柵線(鉄線やワイヤー)には電柵器本体から電気が流れており、野生動物が触れると強烈な電気ショックを与えます。動物は電気ショックに痛みを感じ、「この柵は危ない」「この場所に近付いてはいけない」と学習します。この心理的な恐怖を利用して、田畑へ近付くのを防ぐのが狙いです。 柵線は野生動物が侵入できないよう田畑を囲うようにして設置するため、大切な農作物を獣害被害から守ってくれます。 選び方のポイントは3つ 獣害対策として高い効果が期待できる電気柵ですが、いざ購入するとなると商品の種類が多くどれを選べばいいのか迷ってしまいます。選び方のポイントは大きく3つです。 電源の種類で選ぶ 柵線の段数で選ぶ 機能から選ぶ 1つ目は電源の種類。電気柵は本体部分から電気を発生させますが、商品によって出力される電源の種類が違います。手軽に利用できる「乾電池式」や電気代のコストを抑えられる「ソーラー式」などが存在します。 電気柵を購入する際は、設置する環境やコストの負担などから、まずは電源の種類を決めておきましょう(本記事後半では電源の種類について詳しく解説しています)。 2つ目は柵線の段数です。電気が流れる柵線は対象となる動物の種類によって段数を調整します。サイズが大きいイノシシであれば2~3段、サイズが小さいサルであれば柵線の間隔を狭めるため8段といった具合です。 段数が増えれば、それだけ柵線の長さやガイシ(柵線を支えるフック)の数も増えます。段数が多い場合は、本体購入時に段数分の資材がまとめて購入できるセット商品を選んでみましょう。 3つ目は電気柵に備え付けられた機能です。電気柵はメーカーや製品の種類によって、機能が違います。たとえばソーラー式の電気柵は、ソーラーによる発電量が少ない場合に、内部バッテリー(乾電池等)に切り替える機能を搭載した商品があります。 また操作パネルやボタンの視認性・扱いやすさなどに注目すると、購入後の満足感につながる電気柵選びができます。 【関連記事】 ★電気柵の設置方法を解説!事前の準備や動物別のポイントも紹介 電気柵の種類別の特徴とおすすめ商品 ここからは電気柵の種類別の特徴について解説します。電源の種類によってどのような特徴の違いがあるのか見ていきましょう。 また種類ごとのおすすめ商品もご紹介していますので、電気柵を探している方はぜひ参考にしてください。 1.バッテリー・乾電池式 【メリット】 市販の動力源で稼動できる 充電式なら繰り返し利用できる 設置場所を選ばない 【こんは人におすすめ】 電源がない場所に設置したい 交換用バッテリーは手軽に入手したい 充電式で繰り返し使いたい...

ミンクは世界各地で毛皮獲得を目的に飼育・移入され、野外に定着することで在来生態系に深刻な影響を与えることが問題視されています。特にアメリカミンクは、優れた繁殖力と高い適応力を持つため、逃げ出した個体が日本を含む各地で外来種として扱われるようになりました。 また、ミンクの飼育場からは新型コロナウイルスの変異株が検出された事例もあり、野生動物や人への感染拡大リスクにも注目が集まっています。ミンクを正しく理解し、その被害を防げるようにすることは急務といえるでしょう。 本記事では、ミンクの分類や分布、生態的特徴をはじめ、日本での外来種問題や具体的な防除策、さらに感染症リスクまで網羅的に解説します。ミンクの扱いに関心のある方は、ぜひ参考にしてみてください。 目次 1ミンクの分類・種類 1アメリカミンクとヨーロッパミンクの違い 2世界各地のミンク分布と生息環境 3ミンクの形態と行動特性 4日本におけるミンクの外来種問題 1在来生態系への影響と漁業被害 2駆除・管理の法的規制と現状 3ミンクの飼育 5ミンクと新型コロナウイルスなどの感染症リスク 6ミンク被害を防ぐための対策 1電気柵・箱わなの設置方法と成功事例 7まとめ・総括 ミンクの分類・種類 ミンクはイタチ科に属する哺乳類で、大きくアメリカミンクとヨーロッパミンクの2種に分類されます。 アメリカミンクは北アメリカ原産で、毛皮の利用を目的に世界各国へ持ち込まれました。体長はおおよそ36〜45cmほどで、光沢のある暗褐色の毛を持ち、水辺の近くで生活する習性があります。野生化した個体が在来生態系への影響を及ぼすことから、外来種として管理の対象となっています。 一方、ヨーロッパミンクはその名のとおりヨーロッパに生息しており、やや小柄で毛色の変化が少なく、近年は生息域の縮小が懸念されています。共通して水辺で暮らすことを好み、小動物や魚類などを捕食するため、水産資源や鳥類への影響が大きいと言われています。 アメリカミンクとヨーロッパミンクの違い アメリカミンクは体がやや大きく繁殖力が高いため、ヨーロッパ各地に移入された際にも数を増やしやすい特徴を持ちます。ヨーロッパミンクは環境変化に敏感で絶滅が危惧される地域もありますが、アメリカミンクの存在がより直接的な競合や生態系破壊を招いているとして問題になっています。毛の色や体格差に加えて侵入先での影響度合いにも違いが見られ、対策状況や扱われ方が変わる点も覚えておきたいポイントです。 世界各地のミンク分布と生息環境 アメリカミンクは農場や毛皮産業の隆盛に伴い、ヨーロッパからアジアまで人為的に広く拡散してきました。 元々は北アメリカの河川周辺で暮らし、水辺の小動物や魚類を主な餌とするのが特徴です。しかし、飼育場から逃げ出したり、意図的に放獣された個体が各地で野生化し、分布範囲を急速に拡大させています。特に温帯から亜寒帯まで対応できる高い順応性が、世界各地での定着を促してきたと考えられます。 生息環境としては、水辺の草木が繁茂する場所や石や根元などの隠れ家が多い場所を好みます。適応力の高さゆえに、人工的な環境でも必要最低限の食料や隠れ場所があれば生息可能であり、在来種との競合や捕食被害が問題になっています。 ミンクの形態と行動特性 ミンクの形態や行動特性を把握することで、被害の状況や対策の要点を理解しやすくなります。 体は細長く、四肢は短めながら力強く、水中での泳ぎが得意です。歯は鋭く、甲殻類や魚類、小型哺乳類まで幅広く捕食できるように発達しています。泳ぎだけでなく陸上での動きも機敏で、急な逃走や捕食行動にも優れています。 夜行性が強く、昼間は巣穴や岩の下などで休むため、人間には気づかれにくいことが多いです。特に繁殖期になると行動範囲が広がり、餌を探して積極的に移動する姿が観察されます。こうした特徴が被害拡大や捕獲の難しさを助長する要因となっています。 日本におけるミンクの外来種問題 日本では毛皮目的の養殖やペット飼育から逃げ出したミンクがさまざまな地域で定着し、生態系に影響を与えています。 元々日本には存在しなかったアメリカミンクが、毛皮産業の興隆期に輸入されました。その後、飼育場から脱走した個体や野外へ意図的に放たれた個体が繁殖に成功し、現在では川や湖沼周辺で勢力を広げているケースも報告されています。これにより、水鳥や魚類、その他の在来野生動物が捕食被害を受けていることが大きな問題となっています。 また、ミンクの柔軟な生息環境への対応力は、日本各地の湿地や河川環境に深刻な打撃を与えています。食物連鎖の上位に位置づけられる生物が外来種として入ることで、在来動物との資源競合や捕食圧の増大が避けられない状況です。これらを踏まえ、各自治体や研究者が捕獲や環境管理の取り組みを進めています。 在来生態系への影響と漁業被害 ミンクは魚や甲殻類の捕食を好み、河川や沿岸部における漁業被害が報告されています。特に内水面の遊漁業などでは、アユやヤマメなどの資源への影響が懸念されています。さらに、水辺に巣を作る鳥類の卵やヒナを捕食することもあり、在来種の生息密度が減少する一因ともなっています。 span>駆除・管理の法的規制と現状 日本では外来生物法のもとでアメリカミンクを指定外来生物として規制しており、飼育や輸入には許可が必要とされています。各地域では罠の設置や捕獲活動を行い、生息数を抑制しようという試みが進められています。しかしながら、繁殖力が高く行動範囲も広いため、完全に根絶するには至っておらず、監視や継続的な対策が課題となっています。 ミンクの飼育 ミンクを個人で飼育する場合、各自治体の規定や外来生物法に基づく許可が必要なケースがあります。飼育環境を適切に管理すればペットとして飼える側面もありますが、逃亡や繁殖により在来自然環境へ影響を及ぼす可能性が高い点は十分に注意する必要があります。摘発事例もあり、違法飼育が見つかった場合には行政指導や罰則が科せられることがあります。...

株式会社アイエスイーは、長年にわたる「ものづくり」の技術を活かし、2011年よりICT・IoTを活用したイノシシ・シカ・サルの捕獲システムの開発、販売・サポートフォローなどをおこなっている三重県の会社様です。主力製品としては、「アニマルセンサー2」や「アニマルセンサーライト」などがあります。

この度、当社オフィスにて、株式会社アイエスイー様をお迎えし、業界の現状や鳥獣被害対策のこれからについてなど、当社の執行役員の福士と意見交換を行いました。

アニマルセンサーのご紹介

蹴り糸のセッティングは奥が深く、警戒心の高い成獣だと捕獲が難しいことがあります。獣との駆け引き重要になるため、 熟練者の場合は、ターゲット個体に合わせて蹴り糸の素材や張り方を調整することで対応しますが、初心者の場合はなかなか難しいかと思います。 ●ターゲットの体のサイズにうまく仕掛けを合わせることができない。 ●工夫を凝らしているものの、イノシシが蹴り糸を見破ってしまい、罠の中に入ってこない。 ● イノシシが学習しており、蹴り糸に触れたときの警戒心が高く、蹴り糸に触れようとしない。 ★ アニセンを使えば、上記の悩みも一発解決。各種機能の活用によって、狙った個体や群れでの捕獲に貢献します(動画は廉価版のライトタイプを使用)。

こんな人におすすめ

成獣の捕獲率を上げたい

被害を減らすには、成獣の捕獲によって個体数を減らすことが効果的です。 しかしながら、警戒心の高い成獣は箱罠に入らず、幼獣(ウリボウ)ばかりが捕獲されるということも少なくありません。 そのような場合、アニセンを使うことによって捕獲率が上がったという報告を多くいただいています(参考事例)。

仕掛けの労力を減らしたい

イノシシがうまくかかるように蹴り糸を張って調整するのは、体を屈めたり、糸を結んだりする作業が発生します。 慣れない場合は時間がかかってしまったり、身体的にしんどかったりしますが、アニセンを使えばセンサーをセットするだけで仕掛け完了。 仕掛けの労力を低減させることができます。

操作が簡単なセンサーが欲しい

センサーと聞くと、「操作が色々と面倒臭いのでは?」と感じる方もいらっしゃるかと思います。 アニセンは簡単操作で楽々設置をモットーに、機械の操作が苦手な方も問題なくご利用いただいています。操作パネルもシンプルな構成になっており、ややこしい設定は一切不要です。

距離センサー/反射型赤外線センサー

最大検知距離:約1.0m 検知範囲: 5cm

電源

バッテリー(予備バッテリー&充電器付属)

温度センサー/焦電型赤外線センサー

最大検知距離:約 5.0m 検知範囲:30cm

各種機能

昼夜判別機能・各種センサーテスト機能・電池残量表示機能・手動ゲート閉鎖機能

農作物を野生動物の被害から守ってくれる電気柵。獣害対策として有効な手段ですが、いざ購入するとなると、費用がどれくらいか気になる方も多いのではないでしょうか。 今回は電源柵本体の費用の目安や、購入費用が変動する要素について解説します。 電気柵の購入費用を決める5つの要素 電気柵の費用は本体の電源方式や機能、電圧によって購入価格が違ってきます。また、本体のみを購入するのか、枠線や支柱といった付属品をセットで購入するのかも、費用を決める要素です。 さっそく購入費用を決める5つの要素を見ていきましょう。 1.本体の電源方式 費用の目安としてまず確認したいのが、本体の電源方式です。 電気柵の本体は、電気を供給する電源によって種類が違っています。 電源方式 費用の目安 特徴 ソーラー 高 太陽光で充電できコスパ◎ バッテリー 中 大容量で長期間電源が持続 乾電池 低 乾電池で手軽に管理が可能 コンセント 高 家屋から直接電源を確保でき安定稼動 ソーラーは太陽光を使って充電し電気を供給するタイプです。日当りが良い環境なら電気代がかからず、コストパフォーマンスが高いのが特徴。電源を確保しづらい場所でも設置できます。 一方で日照時間が短い地域や悪天候に見舞われやすい地域には不向きです。 バッテリータイプは本体に内蔵されたバッテリーから電気が供給され、長期間安定して稼動できます。ソーラー同様、電源の確保が難しい場所にもおすすめです。やや費用が高い点や、こまめにバッテリー切れの有無を確認する必要がある点がネックです。 手軽に導入できるのが乾電池タイプです。乾電池は手軽に入手可能で、設置場所を選びません。一方でバッテリー切れをこまめに点検する必要がある点や、乾電池を購入するランニングコストが発生します。 コンセントタイプは、自宅や作業小屋など家庭内のコンセントから電源を確保するタイプです。手軽に接続して電気を供給できますが、電源ケーブルの距離に限度があるため設置できる場所が限られます。購入前には設置場所と電源までの距離を測り、ケーブルの長さが足りるのか確認するのを忘れないようにしてください。>>電気柵の本体一覧ページはこちら 2.本体の最大有効柵線距離 2つ目は電気柵本体の最大有効柵線距離です。 電気柵はメーカーや商品の種類によって最大電圧が違い、それに応じて電気柵に通電できる最大距離を意味する「最大有効柵線距離」が違ってきます。最大電圧が低ければ有効距離が短くなり、カバーできる範囲が狭まります。反対に最大電圧が高ければ有効距離も長くなり、広い面積をカバーできる仕組みです。費用は電圧が低いと割安ですが、電圧が高いと割高になります。 購入時はまず電気柵を設置する広さから、設置する柵の長さを算出しておきましょう。柵の長さが分かれば、それに応じて最大有効柵線距離を満たした電気柵を購入できます。有効距離以上の範囲に電気柵を設置すると、電気の衝撃が弱まり効果が薄くなるので注意してください。 3.枠線の段数 次に枠線の段数も費用を決める要素に挙げられます。 動物 イノシシ シカ サル 段数 2〜3段...

箱罠

箱罠

くくり罠

くくり罠

パーツ類

パーツ類

電気柵

電気柵

自作キット

自作キット

防獣グッズ

防獣グッズ

監視カメラ

監視カメラ

箱罠

箱罠

くくり罠

くくり罠

囲い罠

囲い罠

防除・忌避グッズ

防除・忌避グッズ

電気柵

電気柵

罠監視用カメラ

罠監視用カメラ

運搬グッズ

運搬グッズ

罠作動検知センサー

罠作動検知センサー

狩猟お役立ち品

狩猟お役立ち品

ジビエ調理器具

ジビエ調理器具

狩猟関連書籍

狩猟関連書籍

防鳥グッズ

防鳥グッズ

農業資材・機械

農業資材・機械

ジビエ

ジビエ

イノシシ

イノシシ

シカ

シカ

キョン

キョン

サル

サル

アライグマ

アライグマ

アナグマ

アナグマ

ハクビシン

ハクビシン

タヌキ

タヌキ

ヌートリア

ヌートリア

ネズミ

ネズミ

モグラ

モグラ

クマ

クマ

ハト

ハト

カラス

カラス