4560171673152 緊張具 末松電子製作所

4560171673152 緊張具 末松電子製作所

- 出荷日目安:

- 5営業日以内に発送

商品説明

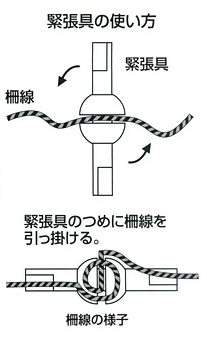

緊張具

■電気さく線のたるみの調整を簡単に行えます。

●ゲッターコード、スーパーゲッターコード用です。

イノホイ オンラインショップ | 箱罠・くくり罠・鳥獣被害対策グッズの販売サイト

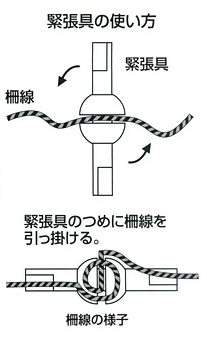

緊張具

■電気さく線のたるみの調整を簡単に行えます。

●ゲッターコード、スーパーゲッターコード用です。

重量物商品(箱罠・囲い罠のビッグサイズや箱罠ミディアムサイズ)は、基本的には福山通運の営業所止めとなります。※軽トラ等、荷台のある車両で取りに行っていただけましたら、営業所で荷物を載せてもらえます。

ご注文の際に、福山通運営業所リストからお近くの営業所をご確認いただきご指定をお願い致します。

営業所から遠い場合は、直送も承ります。商品ページにて表示されている「ご指定住所へ直送(車上渡し)」をご選択ください。

※直送の場合も重量物混載便での配送となり、車上渡し(荷受人様が配送トラックから荷下ろし)となります。フォークリフトなどの荷下ろし機材や作業可能な複数人での荷受けをお願い致します。

※北海道・沖縄・離島の場合、中継料が別途かかります。離島の場合は港に留め置きとなる場合もございます。また、重量物を送る便が無く、お届けができない離島地域もございます。詳しくはお問合せくださいませ。