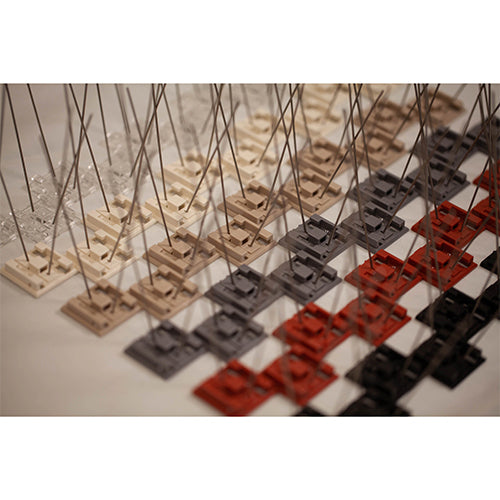

BF3バードピン プレミアブラック(スタンダード)透明

BF3バードピン プレミアブラック(スタンダード)透明

- 出荷日目安:

- 5営業日以内に発送

商品説明

素材はステンレスの中でも耐久せに優れ、高級感のあるSUS304を採用。さらにフジナガでは、新商品の「黒」バージョンを開発しました。なぜ黒なのでしょうか?それは、つや消しのマットな質感を持つ黒が、背景に溶け込んで目立ちにくくなるから。ちなみに、フジナガの「黒」は特殊な塗装手法を用い色あせることなく、月日が経つごとに「黒」の色味が逆に増していくのも特徴です。

BF3バードピン スタンダード

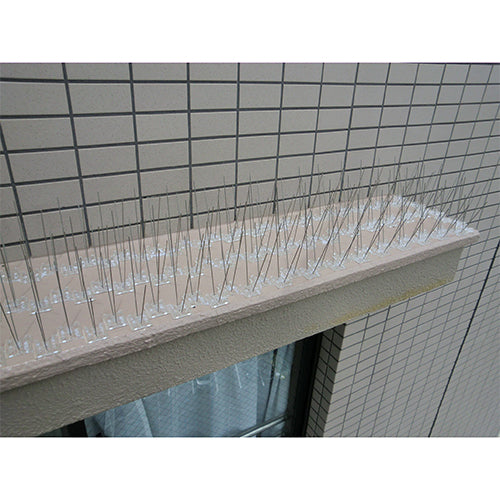

ハト・カラス・その他野鳥類の着地を防止します。ピンの先端は尖らない形状なので、鳥を傷つけることもありません。ピン部は「SUS304」。土台部は最高級樹脂「ポリカーボネート」を使用。劣化や悪環境にも強く、長期間ご利用いただける製品です。

●さまざまな場所に簡単に取り付けられる石材、木材、タイル、金属、コンクリートなど、さまざまな場所に設置が可能です。電気ショックや防鳥ネットを設置できない複雑な場所にも取り付けることができます。

●目立たず設置場所の美観を損ねないステンレス素材、シンプルなデザインにより、取り付け後の違和感がなく、美観を損ねることもありません。

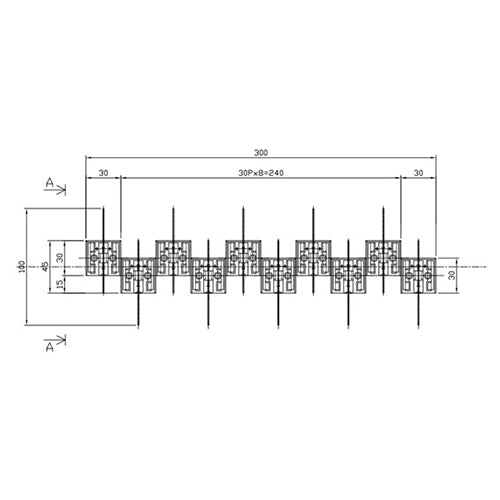

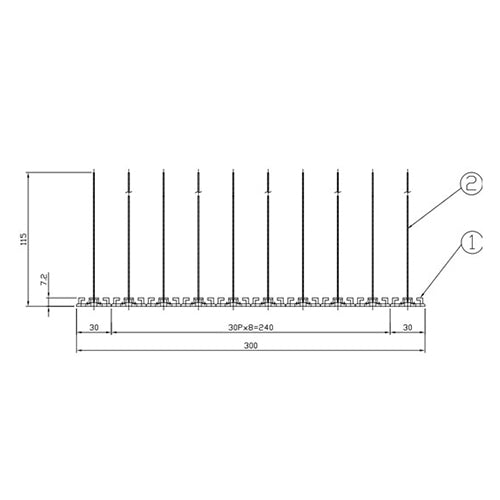

商品仕様

| サイズ | L300mm/W100mm/H115mm |

|---|---|

| 本体重量 | 50g |

| 素材 | ピン(SUS304) 土台(耐久・耐候性樹脂三菱製ポリカーボネート樹脂ユーピロン |

| 備考 | バードピン(スタンダード・ワイド・プレミアブラック)は、 30mmでカットすることができます。 |

| 施工 | 場所によりボンドまたはパンタイ製結束バンド、ビスで施工 |

箱罠

箱罠

くくり罠

くくり罠

パーツ類

パーツ類

電気柵

電気柵

自作キット

自作キット

防獣グッズ

防獣グッズ

監視カメラ

監視カメラ

箱罠

箱罠

くくり罠

くくり罠

囲い罠

囲い罠

防除・忌避グッズ

防除・忌避グッズ

電気柵

電気柵

罠監視用カメラ

罠監視用カメラ

運搬グッズ

運搬グッズ

罠作動検知センサー

罠作動検知センサー

狩猟お役立ち品

狩猟お役立ち品

狩猟関連書籍

狩猟関連書籍

防鳥グッズ

防鳥グッズ

農業資材・機械

農業資材・機械

イノシシ

イノシシ

シカ

シカ

キョン

キョン

サル

サル

アライグマ

アライグマ

アナグマ

アナグマ

ハクビシン

ハクビシン

タヌキ

タヌキ

ヌートリア

ヌートリア

ネズミ

ネズミ

モグラ

モグラ

クマ

クマ

ハト

ハト

カラス

カラス