ハクビシンは雑食性の動物で、果物や農作物などを好んで食べる一方、人家の屋根裏に住みつき被害をもたらすことがあります。本記事ではハクビシンの生態から、彼らが特に好む食べ物、さらに被害状況や対策方法まで総合的に解説します。

農作物や住環境への被害を防ぐには、ハクビシンが何を好み、どのように行動するかを把握することが重要です。適切な対策を講じるために、まずはハクビシンの特徴と行動パターンを見ていきましょう。

ハクビシンは甘く柔らかい果物を中心としたハクビシン好物を持つ一方で、都市化の影響により生息地域は広範囲に拡大しています。そのため、農作物や住宅への侵入が増加傾向にあり、地域社会にとって深刻な問題になっています。

目次

ハクビシンとはどんな動物?生態や分布を知ろう

ハクビシンはジャコウネコ科に属する動物で、都市部にも進出し被害を引き起こしていることが問題視されています。

ハクビシンは額から鼻筋にかけて白い線があるのが特徴で、ジャコウネコ科に分類されます。もともとは東南アジア原産とされていましたが、日本国内でも生息域を拡大し、都市部や郊外の住宅地にも姿を見せるようになりました。野山や果樹園、さらには人家の屋根裏など多様な場所を住処にすることができます。

彼らは夜行性で、木登りや電線伝いの移動が得意です。非常に高い運動能力を持つため、小さな隙間から建物に侵入することもしばしばあります。人間の生活圏にも近づきやすいため、食害や衛生上の被害が懸念されています。

日本に定着した経緯については諸説ありますが、ペットとして持ち込まれたものが野生化したといわれています。農村部だけでなく、住宅密集地でも繁殖が確認されており、被害の報告件数は年々増加傾向にあるようです。

夜行性の行動パターンと高い運動能力

ハクビシンは基本的に夜間に活動し、昼間は樹上や屋根裏など安全な場所で休息を取ります。この夜行性の習性が、被害発生を見つけにくくしている一因でもあります。

細い電線や木の枝を器用に渡ることができ、屋根裏や換気口などを通じて建物内に侵入します。農作物の被害も主に夜間に行われるため、翌朝になってから被災を発見するケースが多いです。

このような高い運動能力を持つため、侵入を防ぐためには住宅の周囲をしっかりと点検し、細い穴や隙間を塞ぐなどの対策が不可欠です。特に家の構造上の弱点を把握し、計画的に遮断することが重要となります。

ハクビシンの主な好物とその理由

仔細な食性を理解することで、農作物の被害防止など具体的な対策を立てやすくなります。

ハクビシン好物の代表例として挙げられるのが、果物や野菜です。特にブドウやミカン、柿、リンゴといった甘みのある果実は好んで食べ、熟したものを狙うため被害が深刻化しやすいのが特徴です。

ただ、果実だけでなく、トウモロコシやサツマイモ、ジャガイモなども食害被害に遭う事例があります。農家にとっては、収穫直前に食い荒らされるため大きな痛手となることが多いでしょう。

このように雑食性が強いハクビシンは、季節や地域の状況に合わせて幅広い食料源を確保します。自然が豊かな地域だけでなく、市街地でもゴミを漁ったり、ペットフードを食べたりと順応力の高さが特徴的です。

果物・野菜が好きなワケ

ハクビシンは生命維持に必要な糖分やビタミンを、果物や野菜から効率よく摂取できます。特に甘く熟した果物は消化効率も高いため、好んで食す傾向があります。

また、果樹園などは実が密集しており、短時間で大量の果物を入手できる魅力的な狩り場となります。人間にとって価値の高い果物ほどジューシーで甘みが強いため、彼らには願ってもない食料源です。

このような行動は自然の生態系では種子散布などの役割を果たすことにもなりますが、農業被害を引き起こす原因となるため、農家にとって大きな課題です。

その他の食材やゴミから栄養を補う実態

ハクビシンは雑食性が強く、果物や野菜だけでなく動物性タンパク質も摂取します。鶏肉や小動物を襲う例もあり、鶏舎を狙われるケースも少なくありません。

市街地に生息する個体は、日常的にゴミをあさってタンパク源や脂質を得ることもあります。ペットフードや食べ残しなど、人間が捨てる食品廃棄物も貴重な餌となっています。

この適応力の高さから、都市化が進む地域でも生存が可能になり、結果的に被害が広範囲化しているのが現状です。

ハクビシンによる被害の実情

農作物以外にも、生活環境や健康面でさまざまな被害を及ぼしています。

ハクビシンの被害は農業現場だけにとどまりません。屋根裏に住みつかれれば、糞尿による悪臭やノミ・ダニなどの害虫を引き寄せる可能性があり、衛生面で深刻な問題を生じます。

また、建物の内部構造や配線をかじられる被害も報告されています。侵入経路を塞いでも、身体能力の高さで別の隙間を見つけ、繰り返し侵入されるケースもあるようです。

日常生活だけでなく、屋根や壁など建物の損傷が進むと修繕費用もかさみ、経済的負担が増えることも見過ごせません。

農作物への食害と経済的被害

果樹園や畑での被害が最も顕著で、農家にとって深刻な経済的損失となります。ハクビシンは熟した作物を好んで食べるため、収穫期を狙って被害が集中してしまいます。

被害の大きさは作物の種類や栽培面積に左右されますが、高いところにも登れるため、果樹の上部までしっかりと食べ荒らします。場合によっては一晩で多大な損害を被ることも珍しくありません。

こうした食害は単に収穫量減少にとどまらず、農家の労力や投資コストを無駄にすることにつながり、長期的な経営にも影響を与えます。

住居や屋根裏への侵入・糞尿被害

ハクビシンが屋根裏を住処にすると、糞尿による強い臭気が発生し、室内環境が悪化します。換気扇や天井裏、壁の隙間などに残った排泄物がカビや細菌の温床になり、衛生面で問題が生じやすくなります。

また、体毛やダニなども建物に侵入し、部屋の中に落ちてくる可能性があります。これらはアレルギーや皮膚炎などの原因にもなるため、早めの対処が求められます。

特に集合住宅で起きた場合、隣接する住戸にも被害が広がる恐れがあるため、管理組合やオーナーと連携して原因箇所を特定し、適切に駆除・追い出しを行う必要があります。

健康リスクや感染症の可能性

ハクビシンは、狂犬病のような人獣共通感染症を媒介する可能性があるともいわれています。実際に感染事例が多いわけではありませんが、注意が必要な動物の一つです。

糞尿に含まれる細菌や寄生虫に触れることで、皮膚炎や食中毒症状を引き起こす危険性も指摘されています。特に幼児や免疫力の低い方がいる家庭では、衛生上のリスクが高まります。

ハクビシンと直接的に接触しなくても、住居内に入り込む糞尿の飛沫や微粒子が健康被害に結びつく可能性があるため、早期の対処が肝心です。

ハクビシンの苦手なものと忌避剤の活用

ハクビシンの嫌がる匂いや音などを利用することで、被害を最小限に抑えることが可能です。

ハクビシンが苦手とするものとしては、強い刺激臭や超音波などが挙げられます。市販の忌避剤には、唐辛子やハーブ系の成分が配合されたスプレータイプや顆粒タイプなどがあり、一定の効果が期待できます。

ただし、忌避剤を散布してもすぐに逃げない場合や、刺激に慣れてしまうケースもあります。被害が深刻な場合は、複数の方法を組み合わせて対策を強化するのがおすすめです。

また、ハクビシンが嫌う匂いを局所的に使うだけでなく、侵入経路周辺や巣となる可能性のある場所に定期的にまくといった継続的な管理が鍵になります。

駆除と捕獲に関する法律や注意点

ハクビシンは法による保護対象となるため、駆除や捕獲の際は適切な手続きが必要です。

ハクビシンは鳥獣保護管理法の対象となり、無許可での捕獲や殺傷は違法行為として罰則が科される可能性があります。自治体によっては独自のルールを設けている場合もあるので、地元の行政機関へ事前に確認が必要です。

法律を遵守しないまま捕獲を行った場合、個人が罰金や処罰を受けるだけでなく、違法な方法で駆除された動物がさらに生態系のバランスを崩す恐れもあります。

こうしたリスクを回避するためにも、専門の業者や行政機関と連携して、正規の手続きを踏んだうえで対策を行うことが大切です。

捕獲許可の必要性と罰則規定

ハクビシンを捕獲するには、鳥獣保護管理法に基づく自治体からの許可申請が必要です。許可のない捕獲や処分は、たとえ被害が深刻でも法律で禁止されています。

許可申請には、被害状況を示す写真や書類が求められる場合があります。手続きには時間がかかることもあるため、早めに準備を進めるのが望ましいでしょう。

もし無許可で捕獲した場合、罰金などの行政処分を受ける恐れがあり、地元の生態系に余計なダメージを与える結果になることも考えられます。

合法的な駆除方法とトラップ設置のポイント

駆除や捕獲を合法的に行うためには、自治体の指導を仰ぎながらプロの業者に依頼するのが安全で確実な手段です。適切な許可を得た業者は、動物愛護の観点からも配慮した手法を取り入れています。

トラップを設置する場合、ハクビシン好物となる果物やフードを期せずに餌として利用することもありますが、その際は誤捕獲を防ぐための工夫が必要です。設置場所や周期的な点検スケジュールを明確にし、動物のストレスを最小限に抑えるようにします。

捕獲後は自治体や業者を通じて適切に処分または移送されるケースが一般的です。違法な方法での放流や駆除は罰則対象なので、責任を持って対応するとともに、再侵入を防ぐ建物対策もあわせて行いましょう。

効果的な対策:侵入経路の遮断と業者への依頼

長期的な対策としては建物の構造的な補修とプロの業者への依頼が重要となります。

ハクビシン被害を根本から解決するには、侵入可能な経路を徹底的に塞ぐことが第一です。屋根や壁の隙間、換気扇や通気口などの小さな穴を定期的に点検して修理することで、侵入リスクを大幅に減らせます。

屋根裏など、既に棲みつかれている可能性がある場所を清掃し、糞尿や巣材を取り除いてから消臭・殺菌作業を行うことも重要です。環境を整えることで再侵入を防ぎ、衛生リスクを軽減します。

状況によってはDIYで対策を試みることも可能ですが、大規模な被害や継続的な侵入を防ぎきれない場合は、専門業者に依頼することを検討しましょう。プロの知識と経験は、長期的な解決策を提供してくれます。

まとめ・総括

ハクビシンの特徴や被害対策を知り、適切に対応することで安心して生活できる環境を整えることが可能です。

ハクビシンは甘く柔らかい果物を中心に多様な食物を好む雑食性の動物であり、その適応力の高さから都市部や農村部を問わず広く生息しています。夜行性で高い運動能力を持つため、屋根裏や農作物への被害を引き起こしやすい点が特徴です。

被害を抑えるためには、何よりもまず住宅や施設の構造的な弱点を見直すことが不可欠です。さらに、駆除や捕獲を行う際は法律の制限を理解し、必要な許可を得たうえで実施するようにしましょう。

適切な対策を継続的に行うことで、ハクビシンの被害を大きく減らすことができます。農作物の保護や生活環境の安全を守るためにも、状況に応じた方法を選択し、確実に実施していくことが大切です。

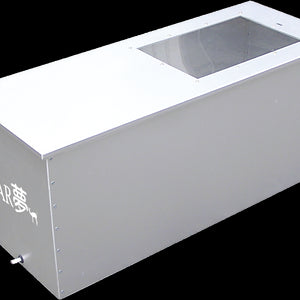

箱罠

箱罠

くくり罠

くくり罠

パーツ類

パーツ類

電気柵

電気柵

自作キット

自作キット

防獣グッズ

防獣グッズ

監視カメラ

監視カメラ

箱罠

箱罠

くくり罠

くくり罠

囲い罠

囲い罠

防除・忌避グッズ

防除・忌避グッズ

電気柵

電気柵

罠監視用カメラ

罠監視用カメラ

運搬グッズ

運搬グッズ

罠作動検知センサー

罠作動検知センサー

狩猟お役立ち品

狩猟お役立ち品

ジビエ調理器具

ジビエ調理器具

狩猟関連書籍

狩猟関連書籍

防鳥グッズ

防鳥グッズ

農業資材・機械

農業資材・機械

ジビエ

ジビエ

イノシシ

イノシシ

シカ

シカ

キョン

キョン

サル

サル

アライグマ

アライグマ

アナグマ

アナグマ

ハクビシン

ハクビシン

タヌキ

タヌキ

ヌートリア

ヌートリア

ネズミ

ネズミ

モグラ

モグラ

クマ

クマ

ハト

ハト

カラス

カラス