1

/

の

2

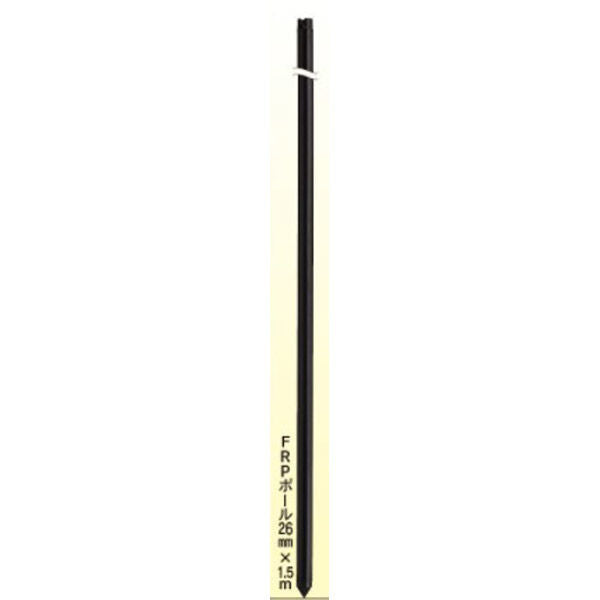

4560171672186 FRPポール 26mm×1.5m 末松電子製作所

4560171672186 FRPポール 26mm×1.5m 末松電子製作所

No reviews

- 出荷日目安:

- 5営業日以内に発送

通常価格

¥1,400

通常価格

セール価格

¥1,400

単価

/

あたり

税込み。

配送料は購入手続き時に計算されます。

商品説明

FRPポール26mm×1.5m

■強い衝撃に耐えるFRP製支柱です。

直径20mm・26mm支柱は10cm間隔の目盛付き。

●直径/26mm

●長さ/1.5m

●対応フック等/26mmフック

関連記事

昭和34年に設立され、60年以上の歴史がある「大阪府猟友会」。猟友会としては数少ない「内閣府認定」の公益社団法人です。今回は事務局長の田中茂雄さんに、公益社団法人となるまでの経緯や日ごろの活動についてお話を伺いました。 きっかけとなったのは伊丹空港のバードストライク防止の仕事 ーー内閣府認定の公益社団法人になられるまでにどういった経緯があったのですか? 田中さん:国が公益法人を平成25年から改めてスタートしたいと発表して(平成20年に新公益法人制度が施行)、5年の移行期間の間に猟友会だけでなくいろいろな団体が公益の認定をもらおうとがんばった。大阪府猟友会でも公益を狙おうということだったので申請して、まずは平成25年に大阪府から認定をもらいました。 関西国際空港が民営化して数年後のときに、「公益社団法人になられたんだったら、バードストライク(空港に離着陸する航空機と鳥の衝突)を防止する仕事をやってもらえませんか?」と依頼されたんですよ。 関西国際空港と伊丹空港は経営統合しているから伊丹空港もやることになったんだけれども、土地が大阪と兵庫にまたがっているから、半分は兵庫に行って手続きをしなければいけなかった。毎年申請しないといけないし、大阪では公益でも兵庫では関係ないから申請方法も違う。それで全国区の公益をとろうと申請して、平成26年に内閣府の認定をもらいました。他の地域は分からないけど、内閣府認定は少ないんじゃないかな。 これからの猟は「罠」。大阪ハンティングアカデミー以上のものを作る 田中さん:平成28年に「大阪ハンティングアカデミー」という学校を立ち上げたのですが、会費をもらってやるにも内閣府の認可を取らないとできなかったんですよ。いろいろな面で申請や許可が必要でした。申請もしっかりとした内容でないと認可をもらえない。そうやって学校を運営してきたのですが、5年後には募集かけても人が集まらないという状況になり、さらには新型コロナの影響もあったのでやめました。 一旦はやめたんだけれども、希望がぱらぱらと出てくるので、今年からまた新しく立ち上がる予定です。大阪ハンティングアカデミー以上のものを作ろうって。前回のように5万円という費用は出しにくいと思うので、2〜3万円で「大阪府猟友会狩猟者育成プロジェクト」という名称で実施していきます。 これからは「罠」なんですよ。今までは銃を重点的に教えてきましたが、希望する人が少ないので、「罠をどう教えていくか」を主としてやっていきます。今までは「罠みたいなものは猟やないわい」という感覚だったけれども、「これからの猟は罠や」という風に変えなければいけない。私たちのように銃猟をやってきた人間は、簡単には考え方を変えられないんですよ。それでも状況や世間に合わせて、そうした古い感覚を変えていかないと。 先日は兵庫県で罠を作っている会社から「学校で罠猟を教えるのであれば協力したい」という話ももらった。私たちもこうした協力してくれるところを求めていかないといけない。 今回初めて14人の役員の中にも罠猟の免許のみを持っている人材を1名入れたんですよ。銃猟免許を保持してない役員は異例ですが、罠を中心に教えることを初めてやっていこうと準備しています。教えるのは私たちのような経験者だけでなく、林野庁や大阪府庁の職員、大阪府警といった肩書きのある人もいる。これからはそこへ専門的な業者も加えてより一層内容の濃い育成計画をたてていきたいと考えています。 先ほどお話ししたプロジェクトは令和4年10月から令和5年3月にかけて平日に全6回、50名ほどの規模でおこなう予定です。他にも、10月18日には高槻国際射撃場で「わな猟の捕獲技術講習会」ということで教室で教える座学と、射撃場などの広い場所での実技を学ぶ講習会を実施予定です。例えばくくり罠であればどうやって作るのか、作ったものをどうかけるのか。実技でしっかり教えなければいけない。 ーー今までの受講者の年齢層はやはり高めでしたか? 田中さん:狩猟免許は20歳から取得できるので20〜70代と幅広く募集をかけていましたが、実際の応募者は40〜50代かそれ以上でしたね。20代はいなかったんじゃないかな。 男女ともに募集して、女性は50人中平均3〜4人でした。5年の間に解体の実技もおこないましたが、女性で「気持ちわるい」と言う人はいませんでした。「私やります」と言うのは女性でしたね。感心しましたよ。イノシシの皮をむくのも上手だし、早い。 被害が少ないからといって放っておくのは不公平。1、2件の被害にも協力する ーー解体のお話も出ましたが、ジビエ肉の活用にも力を入れていらっしゃいますか? 田中さん:そうですね。獲って捨てるようなもったいないことをしてはいけない。食べられるところは全部食べる。 ーー大阪でジビエ肉の加工施設は増えていますか? 田中さん:保健所が認めている施設がゼロなんですよ。大阪府と各市町村で協力してそういった施設を立てようと計画したこともあったんです。知事と柏原市でやろうとなって予算をとってくれましたが、市民が反対して頓挫しました。能勢でもやろうとしたけれども、最終的には地元住民が反対した。 でも分からないことはないんです。猟で止めさしした個体を持って行って加工する施設なのですが、どうしても「と殺場」という感覚が皆さんの中にある。だから大阪には保健所に認められた施設がない。自己責任であげたりもらったりはできるけれども、売り買いはできないし、業者とのつながりもできないんですよ。 ーージビエ肉は全国的に流通が課題だと言われていますが、地域住民の理解などスタートラインのハードルが高いのでしょうか。 田中さん:鳥獣被害の多い地域の住民は認めてくれるんですよ。大阪は和歌山や奈良と比較しても被害は10分の1ほど。被害が少なくてありがたい地域なんです。被害が少ないから認識も薄くて皆さんが反対する。府議会で議題としてあげてもらっても予算がとれない。被害が少ないから当然ではありますけどね。 全体では1件や2件かもしれないけれども、被害をうけている人がいるわけだから放っておくわけにはいかない。多いからやる、少ないから放っておくというのは不公平。私たちは少なくてもやる。他の地域と比べて被害が10分の1であっても、耳を傾けて協力していますよ。 ーー大阪ではどういった動物の被害が多いですか? 田中さん:能勢や豊能など、北の方にはシカがたくさんいます。イノシシは南の方にいるけれども数が少ない。シカはメスが約80%だから、子どもがたくさん生まれる。双子や三つ子が生まれるわけではなく一頭ずつしか生まれないけれども、メスが多いから他の動物と違ってものすごく増えるよね。 ーー被害が出て個体数を減らさないといけない場合は銃猟がメインですか? 田中さん:そうですね。今までは銃が中心でしたが、北部では罠も多いですよ。罠に入ったシカを銃で止めさしするのも一つのパターンです。銃猟をする人が少なくなってきたから電気でやっている人もいます。 ーー後継者不足などの課題があってもなかなか進めづらいのがもどかしいところですね。 田中さん:地域によって被害数の差はあるけれども、やるべきことは継続していく。他の地域に比べて被害が少ないからといって、学校を立ち上げなくていいとは思わない。大阪からいろいろなものを広げていきたい。これまでも奈良や和歌山など他県の講師教育にも協力してきたんですよ。それでもなかなか広がっていかないのが現実ですね。 編集後記 今回は、大阪府猟友会が公益社団法人となるまでの経緯や狩猟学校の立ち上げなど、さまざまなお話を伺うことができました。中でも罠猟を中心に教える学校の立ち上げのお話はたいへん興味深く、ハンターの高齢化や後継者不足などの課題解決に向け、業界の変化にも柔軟に対応されているのだなと感じました。 イノホイでは、猟友会の紹介や鳥獣被害対策の取り組みなど、取材を受けていただける方を随時募集しております。興味をお持ちの方はこちらのフォームからお問合せください! おすすめ商品 激安でも獲れます。くくり罠用踏み板イノシシホイホイ 完成品 年間数千個の出荷実績がある、大人気のくくり罠です。設置に必要なものが全てそろっており、届いてすぐに仕掛けることができます。 ファーレ旭式 箱罠ビッグサイズ【片扉】...

目次 1正しく設置して定期的な管理を行いましょう 1植物の絡まりによる漏電 2支柱の鉄部分、リング碍子のネジ部分の触れによる漏電 3アースの設置不良による漏電 2本体の故障 3まとめ 害獣対策として広く使用される、電気柵。農作物に近づく動物に電気ショックを与えることで、効果的に農作物被害を食い止めることができます。 しかし電気柵の電圧が低いと、その効果は激減。害獣が侵入してしまう可能性が高くなり、被害が広がってしまいます。効果的な電気柵を維持するためには、しっかりとしたメンテナンスが重要になってきます。 そこで今回は、電気柵の電圧が下がる原因とその解決方法について解説していきます。 正しく設置して定期的な管理を行いましょう 正しい設置方法であれば、十分な効果を発揮する電気柵。効果の維持には、定期的な管理が必要不可欠です。電気柵の調子が悪いと感じたときや、長期的に倉庫などに保管し再設置する際などは、正しい設置方法を改めて確認した上で、使用するように心がけましょう。 「ワイヤーの電気が流れていないように感じる」「電圧が弱く、効果が下がっている」と感じたときには、「漏電」の可能性もあります。これから紹介する点を点検いただき、スムーズに問題箇所を特定、改善していきましょう。ぜひ、以下の点をチェックしてみてください。 植物の絡まりによる漏電 周辺の草木が伸びて電気柵のワイヤーに触れたり、落ち葉がワイヤーに引っかかることで漏電し、大幅に電圧が下がります。こまめに草刈りをするか、電気柵用の防草シート(アース機能付き)を設置するのも一つの手です。定期的に、周辺の草木の管理をしましょう。 ★おすすめ草刈機 草木の管理は、重労働で手作業には限界があるため、草木の管理に最適な草刈機を活用することをおすすめします。作業場所を考慮したハンドル形状、携帯性や収納性、体への負担などを考慮してお選び下さい。 工進 KOSHIN スマートコーシン 充電式草刈機 SBC-1825L 軽量で駆動時間が長く、繰り返しの充電に適したリチウムイオンバッテリーを採用し、操作が簡単で使いやすく、軽い、コードレス商品です。 ・傾斜地におすすめ 草刈機の振動をコントロールしやすく、縦方向に動かしやすいので、傾斜がある場所でも平地でも作業しやすいハンドルです。 ・電動式だからスイッチひとつで簡単操作 わずらわしい操作や、給油の手間が不要。メカに強くなくても、手軽に使えます。 爽やかな朝の空気も汚さない、排気レス。お手入れもとても簡単です。 ・静かだから早朝や休日でも近隣を気にせず使える エンジン音がしない分、静かなので、早朝や休日でもご近所を気にせず作業できます。 庭のお手入れが、思い立ったときにサッとはかどります。 ・草が絡みにくい 刈った草の後始末をラクにし、草の汁ハネも軽減します。本体内部は草が入りにくいラビリンス構造。 ★ご紹介した商品はこちら 工進 KOSHIN スマートコーシン 手押し式充電草刈機 SBC-3625C2 ・ナイロンコード採用で際刈りもOK...

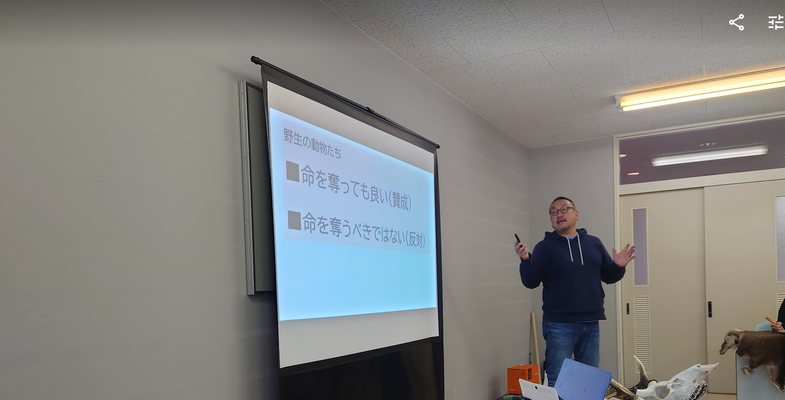

一般社団法人猟協のグループである株式会社TSJや猟師工房ドライブインの仲村様、原田様(写真右側)が実施している「命の授業」に参加してきました!※猟師工房ドライブインとは・・・日本初の鳥獣を活用した道の駅内施設エンターテイメント「猟師工房ドライブイン」は、有害鳥獣駆除をメインの事業に展開する株式会社TSJが鳥獣の利活用による道の駅を利用した新しいビジネスモデルを独自に考案した事業です。同社の強みである鳥獣捕獲から解体・流通までのスキームを使い、今までなかなか口にすることのなかったジビエのお料理が提供されたり、大手ツアー会社と提携した観光事業、同社スタッフによる狩猟体験学習や、当店「イノホイ」が提供する鳥獣捕獲用の罠の販売展示などを行っています。

猟師工房ドライブインは詳細こちら

命の授業サミットとは

駆除鳥獣の命を大切に、無駄にしないために、毎年全国2000名以上の子どもたちに講演を行っている原田様のお話から始まり、奈良県宇陀市に出来た国内最新鋭の食肉処理施設『宇陀ジビエファクトリー』や残渣減容化施設の見学会が実施され、非常に貴重な機会となりました。※宇陀ジビエファクトリー外観原田様のお話の中で最も記憶に残ったのは、狩猟という分野において、持続可能な事業スキームを作りたいということ。猟師になる若者が活躍できるような土台を作ることで、今の世代にはない新たなアプローチが生まれる可能性に着目して多様な事業を推進されているということでした。また、イベントには全国から猟友会会員の方々、処理施設の運営者、大学教授、鹿素材を用いた作家さん等、様々な業種が参加されており、積極的に意見交換が行われていたこともとても印象的でした。

宇陀市は鹿革の出荷高シェア95%!

会場にはシカ、イノシシ、アライグマ、ハクビシンなど10種類ほどの様々な皮が展示されていたのですが、なんと宇陀市菟田野は毛皮の出荷高で全国シェア45%、鹿革に至っては95%を占めており、その生産技術は世界随一と言われているそうです。

ジビエの積極利用はもちろん、骨や革まで無駄にしないように、私達も微力ながら寄与していきたいと改めて感じた機会となりました。

有害鳥獣による農作物被害や生活環境の悪化は深刻な問題となっています。しかし、鳥獣を駆除するには法律上の制限や必要な免許があることをご存じでしょうか? 本記事では、有害鳥獣駆除に必要な法的ルールや免許の種類、申請手続きの詳細などを徹底的に解説します。違法行為を避けながら、適切に鳥獣被害を防ぐための基本を押さえておきましょう。 さらに、狩猟免許以外にも取得すると役立つ関連資格の存在や、自治体と連携して活動する方法などについても触れます。正しい知識を身につけ、安全かつ効果的に有害鳥獣を駆除するポイントを確認していきましょう。 目次 1有害鳥獣駆除に関わる法律と規制 1鳥獣保護管理法と外来生物法の概要 2対象となる有害鳥獣と違法駆除のリスク 2狩猟免許の種類と特徴 1網猟免許とは 2わな猟免許とは 3第一銃猟免許・第二銃猟免許とは 3狩猟免許の取得方法と試験内容 1必要書類と手続きの流れ 2試験内容と合格率の実情 3試験対策のポイントと注意点 4有害鳥獣駆除に必要な届出・申請手続き 1有害捕獲の申請手順と申請先 2地方自治体や関係機関への届出に関する注意点 5狩猟免許以外の関連資格・免許 1鉄砲所持許可の取得方法と要件 2防除作業監督者とは 3鳥獣管理士の役割とメリット 6自力での駆除と専門業者依頼の比較 1業者へ依頼するメリットと費用目安 2自治体との連携や補助金制度の活用 7まとめ 有害鳥獣駆除に関わる法律と規制 有害鳥獣の捕獲や駆除には、鳥獣保護管理法や外来生物法など、関係する法律や規制を把握することが重要です。 狩猟を行う際には、対象となる鳥獣や捕獲手段が法律によって制限されています。特に鳥獣保護管理法では、狩猟可能な動物の種類や期間が細かく定められており、無免許の捕獲は厳しく処罰されることを知っておきましょう。加えて、外来生物法に該当する動物を捕獲する場合は、さらに特別な許可や取扱いのルールが求められます。 法律に違反して捕獲を行った場合、行政処分だけでなく刑事罰が科されるリスクもあります。そのため、適正な免許を取得したうえでルールを守りながら駆除することが欠かせません。特に自治体が定める地域の規則や許可の要否も確認しておくと、安全かつスムーズに対策を進められます。 有害鳥獣による被害は農作物だけでなく、建物やインフラ破損など多方面に及びます。被害を減らすためには、法律を遵守したうえで迅速に処置をすることが大切です。法令を理解し、必要な免許や手続きの手順をしっかりと押さえましょう。 鳥獣保護管理法と外来生物法の概要 鳥獣保護管理法は日本在来の野生動物を保護しつつ、やむを得ない場合には適切な狩猟を認めるための法律です。主に捕獲可能な鳥獣の種類・期間を規定するほか、狩猟免許や狩猟者登録などの手続き面も細かく定めています。外来生物法では、特定外来生物の飼育や運搬、放出が厳しく制限されており、違反した場合の罰則も存在するため、対象となる動物を取り扱う際は慎重に確認が必要です。 いずれの法律も、資源保護と有害鳥獣対策のバランスを目指しています。鳥獣をむやみに捕獲するのではなく、法律に即した手続きを踏むことで、自然環境と地域住民の安全を両立させることが重要です。外来生物では特に生態系への影響が大きいため、許可手続きを怠ることがないよう注意しましょう。 鳥獣保護管理法や外来生物法については、自治体や環境省のホームページなどで最新情報が公開されています。制度は改正されることもあるため、常に最新の情報をチェックしながら手続きを行うことがトラブル回避につながります。 対象となる有害鳥獣と違法駆除のリスク 有害鳥獣に指定される代表的な動物には、イノシシやシカ、サル、アライグマなどが挙げられます。彼らは農地や住宅地へ侵入し、作物や建物に被害を与えるため対策が求められています。しかし、いくら被害が大きいからといって、無許可で捕獲や駆除を行うと法律違反となるため、注意が必要です。 違法駆除が発覚すると、多額の罰金が科される可能性や免許の停止処分を受けるなどの大きなペナルティに直面することもあります。独自の判断で捕獲道具を仕掛けたり、銃器を使用したりすると事故やトラブルのもとになりかねません。正しい申請手順と必要免許を取得し、安全管理を徹底して行うことが何よりも大切です。 また、対象となる有害鳥獣が外来生物の場合は、外来生物法の規定に基づく特別な取り扱いが必要です。自治体や専門家に相談しながら、どの法律の下で、どのように手続きを進めるべきかを確認することが違反リスクを回避する最善策です。 狩猟免許の種類と特徴...

マングースは南アジアやアフリカを中心に分布する食肉目の動物であり、外来生物として日本でも注目を集めています。生態や導入された背景を理解することは、生態系全体のバランスを考えるうえで大変重要です。 特に日本では、奄美大島や沖縄本島などで導入され、多くの在来種を脅かす要因として問題視されてきました。マングースを正しく理解し、その影響を知ることは、今後の外来生物対策において欠かせません。 本記事では、マングースの生態から始まり、日本における導入経緯や引き起こされた問題、そして各地で行われている駆除・根絶プロジェクトまでを幅広く取り上げます。多様な視点からマングースを学び、安全で豊かな自然環境を守る方法を考えていきましょう。 目次 1マングースの生態 1世界、日本の生息域 2種類 3特徴や性格、人間への危険性 2マングースが引き起こす問題 1生態系破壊と在来種への影響 2生態系被害の実例:奄美大島のケース 3奄美大島のマングース駆除・根絶プロジェクト 1マングース導入の目的と想定外の結果 2わな設置と捕獲方法 3マングース探索犬やマングースバスターズの活躍 4根絶成功と確認のプロセス 4他地域におけるマングース問題と外来生物対策 1在来生物の混獲を防ぐ取り組み 2外来哺乳類対策の事例と課題 5まとめ:マングース対策が示す今後の課題と展望 マングースの生態 まずは、マングースという動物をより深く理解するために、生息域や種類、性格など基本的な特徴を整理します。 マングースはアフリカから南アジアを中心として広範囲に生息し、体長や毛色などの外見は種類によって大きく異なる点が特徴です。細長い体型と素早い動きが印象的で、小型の動物や昆虫を捕食し、適応力の高さで多様な環境に対応してきました。 日本においては、沖縄本島や奄美大島に導入された例が有名ですが、その理由や経緯は必ずしも生態系保全にかなったものではありません。むしろ在来種へのリスクが懸念され、外来種として扱われるようになった歴史があります。 生息環境が豊富な地域では水辺や樹上、乾燥地帯などに適応する種類もおり、単独で行動する場合が多い一方、群れをつくる種類も少なくありません。こうした多様性が、外来地域での定着を容易にしているともいえます。 世界、日本の生息域 世界的にはアフリカ大陸のサバンナから南アジアの農村地帯、さらにはハワイや西インド諸島など、人為的に持ち込まれた地域まで広く分布しています。陸上だけでなく水辺に適応する種類も存在し、その生息域は多岐にわたります。 日本では主に沖縄本島と奄美大島に定着しており、在来の貴重な野生動物を捕食することで生態系のバランスを崩す原因になっています。特に奄美大島では、希少な固有種が数多く生息しているため、マングースによる影響が深刻化しました。 近年は調査や捕獲が進んで生息数が減少しているとされますが、完全な根絶には長期的なモニタリングと対策が欠かせません。マングースの導入地域を正確に把握し、その分布拡大を防ぐことで在来生物を守る取り組みが求められています。 種類 マングース科には多数の種類が含まれ、世界各地に分布しています。例えばインドから東南アジアにかけて生息するインドマングースは、沖縄や奄美大島に導入された代表的な種類として知られています。 それぞれの種類によって、体格や被毛の色、群れの規模などに違いがあり、多様な環境への適応力が高いと言われています。砂漠地帯や森林地帯、さらには水辺に特化した種類も存在し、食性も昆虫から小動物まで幅広いです。 日本では主に外来種として問題視されていますが、中には自然の捕食者との競合や気候の違いから生き残りにくい種類もあります。種類ごとの生態や特性を理解することが、効果的な防除策を立案するうえで重要です。 特徴や性格、人間への危険性 マングースは好奇心が強く、外的要因への警戒は厳重ですが、時に大胆な行動に出ることがあります。巣穴を掘ったり群れで移動したりなど、多彩な生活様式を見せる点が特徴的です。 一部の地域では狂犬病の媒介者となる可能性も指摘されており、咬まれたり引っかかれたりした場合は注意が必要です。また、農地に侵入して作物を荒らすケースも報告され、有害動物として認識される場面もあります。 その一方で、ハブや毒ヘビなどを攻撃して退散させる能力があると誤解され、駆除目的で導入された歴史も存在します。しかし、その対応策は在来生態系にさらなる打撃を与える結果となることが多く、導入時の考慮不足が問題視されています。 マングースが引き起こす問題 外来種として持ち込まれたマングースは、在来の生態系や希少種に深刻な打撃を与え、地域社会にもさまざまな影響をもたらします。 本来生息していなかった地域に外来種が侵入することで、在来種が捕食されたり生息地を奪われたりすることがしばしば報告されています。マングースは雑食性で、昆虫や小動物から果実に至るまで幅広く食べるため、生態系のバランスを乱しやすいのです。...

箱罠

箱罠

くくり罠

くくり罠

パーツ類

パーツ類

電気柵

電気柵

自作キット

自作キット

防獣グッズ

防獣グッズ

監視カメラ

監視カメラ

箱罠

箱罠

くくり罠

くくり罠

囲い罠

囲い罠

防除・忌避グッズ

防除・忌避グッズ

電気柵

電気柵

罠監視用カメラ

罠監視用カメラ

運搬グッズ

運搬グッズ

罠作動検知センサー

罠作動検知センサー

狩猟お役立ち品

狩猟お役立ち品

狩猟関連書籍

狩猟関連書籍

防鳥グッズ

防鳥グッズ

農業資材・機械

農業資材・機械

イノシシ

イノシシ

シカ

シカ

キョン

キョン

サル

サル

アライグマ

アライグマ

アナグマ

アナグマ

ハクビシン

ハクビシン

タヌキ

タヌキ

ヌートリア

ヌートリア

ネズミ

ネズミ

モグラ

モグラ

クマ

クマ

ハト

ハト

カラス

カラス