1

/

の

3

4560171677303 水路用チェーンセット 末松電子製作所

4560171677303 水路用チェーンセット 末松電子製作所

No reviews

- 出荷日目安:

- 5営業日以内に発送

通常価格

¥14,850

通常価格

セール価格

¥14,850

単価

/

あたり

税込み。

配送料は購入手続き時に計算されます。

商品説明

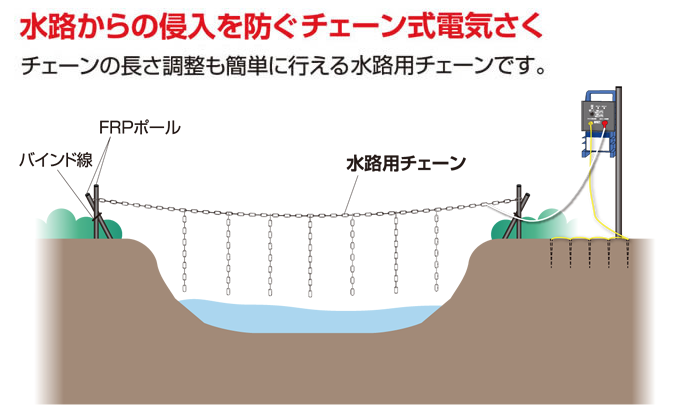

水路用チェーンセットです。

●チェーン30m

●FRPポール直径26㎜×長さ90㎝ 4本

●バインド線 3m

関連記事

金網フェンスは、その素材や構造の違いによって多彩な用途や機能を果たします。本記事では、金網柵の種類や設置の流れ、鳥獣被害対策など、金網フェンスを上手に活用するために必要な情報を整理し、詳しく解説します。 たとえば庭や農地の区画分け、防犯目的の仕切りとしても活躍するため、実際に利用している方は意外に多く見られます。その一方で、あまり詳しく知らないまま設置してしまうと、選ぶべき素材や設置方法を誤ってしまう可能性もあるでしょう。 そこで、この記事ではフェンスとして使われる金網の基本的な種類と特徴、設置時の注意点やメンテナンスなどをわかりやすくまとめています。目的や予算に合ったフェンス金網を選ぶ手がかりに、ぜひ最後までご覧ください。 金網柵(ワイヤーメッシュ柵等)の種類と特徴 用途や目的に合わせて、さまざまな種類の金網柵が存在します。ここでは代表的な金網柵の特徴を紹介し、そのメリット・デメリットに触れます。 金網柵には、ワイヤーメッシュやチェーンリンクに代表されるように、編み方や素材の違いによって複数のバリエーションがあります。頑丈さを重視したい場合は太めのスチール製が適しており、サビの発生を抑えたいのであればメッキ加工やステンレス製を選ぶのが一般的です。設置場所や目的次第で、使い分ける必要があります。 たとえば、編み目の細かいワイヤーメッシュ柵は、比較的小動物の侵入を防ぎたい場所で効果を発揮します。一方、チェーンリンクフェンスは丈夫で扱いやすく、広い範囲を囲う際に便利です。ただし、金網を細かくすると視界が遮られやすくなるので、通気性や景観にも配慮しましょう。 それぞれの金網柵はコストや設置のしやすさ、防犯性などを考慮して選ぶことが大切です。農地や駐車場用として活用する場合は、予算と機能のバランスを考え、最適なタイプを検討することが成功のポイントとなります。 フェンス設置の流れと必要な準備 いざ金網フェンスを設置するとなると、手順の把握や必要物の準備が大切です。ここでは一般的な設置方法と、その前に押さえておきたいポイントについて解説します。 まず、設置予定地の境界線をしっかりと確認することから始めましょう。地図や測量図を用いて自分の敷地範囲を正確に把握することで、後々の近隣トラブルを未然に防ぐことができます。加えて、土壌の状態や地盤を踏まえて、支柱を固定するコンクリートや基礎工事の有無も検討しましょう。 次に、フェンスの高さや長さを決める際は防犯性やプライバシー保護の観点だけでなく、通気性や景観にも配慮することが望ましいです。住宅地や公道沿いでは、フェンスの高さに対して地域の決まりがある場合もあります。また、周囲の環境や下地によっては補強の必要性があるため、設置に先立って十分な下調べをしておくと安心です。 事前準備が整ったら、支柱を立てる位置をマーキングし、コンクリートでの固定や埋め込みを行います。その後、金網を張り、たるみを出さないようにテンションをかけながら固定するのが基本的な手順です。最後に、仕上げとして固定具やビスのゆるみがないかをチェックし、安全面に問題がないかを確認することで、トラブルを防ぎます。 鳥獣被害対策お役立ち情報:効果的に金網を活用するポイント シカやイノシシなどから農作物を守るためには、金網の選び方や設置方法が重要です。ここでは被害を防ぐ具体的な施策やメンテナンスの要点をまとめています。 野生動物による農作物被害を抑えるためには、防御策となるフェンス金網の強度と張り方が大きく影響します。シカやイノシシは大柄で力が強いので、薄手や弱い金網では簡単に破られてしまうことがあるため、耐久性を優先して選ぶのが鉄則です。また、動物がくぐれないように、地面との隙間にも注意が必要です。 被害を抑えるためには、フェンスの高さだけでなく、動物が飛び越えにくい環境づくりも重要です。シカなどは地面の凸凹を利用して簡単にジャンプすることがあり、設置する際には地形のクセを理解し、無理のないかたちでフェンスを連続的に配置していくと効果的です。また、侵入経路を特定し、重点的に補強するのも有用な手段といえます。 農地や庭先でのシカ・イノシシ対策 シカやイノシシなどの大型動物は、農地や庭先の植物を好んで食べるため、大きな被害をもたらします。特に収穫期を迎えた農産物を食べられてしまうと、経済的な損失も大きくなるので、対策の優先度は高いです。金網フェンスの高さは最低でも1.5m程度を目安とし、動物が土を掘ってくぐれないよう根本部もしっかりと補強しましょう。 庭先ではプライバシーの確保も重要なので、周囲の景観を損ねないように植栽や装飾を組み合わせるのもポイントです。たとえば、植木をフェンスの内側に配置して視線を和らげることや、フェンス自体を緑色のコーティングタイプにすることで、景観と防獣対策を両立させることが可能になります。 被害を最小限に抑えるメンテナンスと点検 金網フェンスは設置して終わりではなく、継続的にメンテナンスを実施してこそ効果を発揮します。定期的に張り具合や支柱のゆるみを確認し、必要に応じて補修しておけば、隙間から小動物が侵入するリスクを減らすことができます。特に台風や大雨の後は地盤のゆるみが発生しやすいため、点検をこまめに行いましょう。 万が一フェンス金網が一部破損してしまうと、そこから侵入が始まるケースも少なくありません。異変に気づいたらすぐに補修し、簡単には破られないような素材や固定方法に見直すことが被害拡大を防ぐうえで重要です。日頃からのチェックを怠らず、被害を最小限に抑えていきましょう。 施工事例とブログを参考にした成功事例の共有 実際に金網フェンスを導入した方の施工事例やブログは、具体的な情報源として大変参考になります。活用例を知り、イメージを膨らませましょう。 事例を見ると、金網フェンスをDIYで設置している方の手順や、業者に依頼した場合のコストなどが分かりやすく比較できます。自分の敷地条件に類似したケースを探せば、実践的なヒントを得ることができるでしょう。写真付きで作業工程を説明しているブログなどは、特に参考になります。 たとえば、傾斜地に金網柵を設ける事例では、どのように支柱の位置を調整しているのか、どのタイプの金網を選んでいるのかが詳細に紹介されている場合があります。こうした生の体験談は理想と現実のギャップを埋めるうえでも役立ちます。できれば複数の施工事例を比較し、場所や予算など自分の環境に合った方法を見極めることが大切です。 ブログによっては、施工後のメンテナンス記録や、防犯効果の検証などが公開されていることもあります。フェンス金網を導入した後のライフスタイルがどのように変わったのか体験談が盛り込まれた情報は、実際に導入する際の参考として大いに役立つでしょう。 DIYか業者依頼か?費用やクオリティで選ぶポイント DIYによるコスト削減と、業者依頼による確実性のどちらを選ぶべきかは悩ましいところです。それぞれのメリット・デメリットを比較検討します。 DIYでフェンスを設置する最大の利点は、やはり費用を抑えられることです。自分で資材を扱う楽しみもありますが、その一方で施工ミスによって金網がたるんだり、支柱が傾いたりするリスクも高まります。組み立てる手間や体力もかかるため、あらかじめ技量や時間を考慮して決断するようにしましょう。 業者に依頼する場合は、確実で手早い施工が期待できます。専門知識を持った職人が担当するため、仕上がりがきれいで防犯性にも優れた結果が得られるケースが多いです。緊急時の修繕やアフターケアを頼みやすいのもメリットですが、その分コストが高くなる点は見逃せません。 結局のところ、敷地の広さやフェンス金網の用途、予算、そして施工にかけられる時間が選択の決め手となります。大規模なプロジェクトや高い防犯効果を求める場合は、業者依頼を検討するのが得策でしょう。一方、ある程度の手先の器用さと時間があり、費用を抑えたいならDIYも良い選択肢といえます。 安全性と防犯性を高めるオプションと追加機能 防犯性をさらに高めるためには、センサーや防犯カメラなどのオプション導入が効果的です。選択肢を知り、最適な組み合わせを検討しましょう。 金網フェンスだけでは、防犯性として物理的な障壁を提供するにとどまります。そこに人感センサーや監視カメラを組み合わせることで、侵入者の検知が可能となり、より明確な防犯対策が完成するのです。また、夜間の視界を確保するためのセンサーライトを取り付けると、暗がりでも不審者を見逃しにくくなります。 フェンスの上部に有刺鉄線を取り付ける方法もありますが、住宅地の場合は近隣の景観や安全面に配慮が必要です。防犯性を向上させる手段はさまざまなので、自宅や施設の環境に合わせてカスタマイズするとよいでしょう。コストだけでなく、定期的なメンテナンスのしやすさや設置条件も考慮して選ぶことが大切です。 近年では、インターネットと連携してスマートフォンでリアルタイム監視を行えるシステムも普及しています。外出先でも自宅周辺の状況をチェックできるため、不測の事態に備えやすくなります。こうしたオプションを上手く活用して、より安心・安全な住環境を目指しましょう。 設置に関わる法令や近隣トラブルを回避するコツ フェンス設置には建築基準法の遵守や近隣住民への配慮が欠かせません。法令リサーチや事前の声掛けなど、トラブルを未然に防ぐ方法を解説します。...

11月16日(土)にイノホイの森にて行ったイベント「イノホイの森であそぼう!」ですが、沢山の方々にご参加いただきましたので開催の様子をレポートさせていただきます!

ーーーイノホイの森とはーーー鳥獣被害について詳しく知らない一般の方でも、鳥獣捕獲用の罠作りを行ったり、許可制で狩猟免許を持っているけど捕獲する土地を持っていない方に解放、技術指導などを行うことで今後の狩猟家の育成・発達に寄与できる活動を行うために運営しております。ーーーーーーーーー

3つの体験を実施

当日はあいにくの小雨となりましたが、森の整備から始まり「森から作る竹のオカリナ作り」「草の葉や木の葉っぱで作る叩き染め」「森から切り出したアカメカシワとセンダンで作った森の色鉛筆作り」が実施されました!

森から作る竹のオカリナ作り

自分だけの音色を作れるオカリナ作り。それぞれ特徴的なオカリナが出来上がっていました。

草の葉や木の葉っぱで作る叩き染め

子どもから大人まで大人気だった叩き染めでは、各自が持ち寄った布へ森の植物が次々と映し出されました。普段なかなか覚えられない植物の名前も作業を通すと自然と頭に入ってきます。

アカメカシワとセンダンで作った森の色鉛筆作り

こちらは鉛筆作りの様子です。不揃いな点やそれぞれの凹凸にとても愛嬌がある鉛筆が出来上がりました。不定期とはなりますが、今後もこういったイベントを開催予定ですのでご興味のある方は是非ご参加ください!

コマ打ち体験を実施

「イノホイの森」を通して活動支援を行っている「フォレスター森の守り人」と「まんぷくふくくる委員会」主催の「しいたけコマ打ち体験」が実施されました。たくさんの子どもたちが参加し笑顔溢れるイベントとなりましたので、写真などを含め当日の様子をご報告させていただきます!・・・イノホイの森とは・・・鳥獣被害について詳しく知らない一般の方でも、鳥獣捕獲用の罠作りを行ったり、許可制で狩猟免許を持っているけど捕獲する土地を持っていない方に解放、技術指導などを行うことで今後の狩猟家の育成・発達に寄与できる活動を行っている場となります。また、不定期で、子供たちが自然に触れることができるように「カブトムシの捕獲体験」「ミツバチの蜂蜜収穫体験」「椎茸の収穫体験」などを行うことで子供たちに自然に触れ合ってもらえる機会を提供していきたいと考えています。

当日の様子

2024年2月10日(土)、快晴の中コマ打ち体験が始まりました。①コマ打ち用の原木

②原木にコマ打ち用の穴開け ドリルでの穴あけは子どもたちには危険があるため、シイタケ農家を営んでいた西さんが強力していただきました!

③穴を開けた原木へトンカチを使ってシイタケの種駒を打ち込み 初めての経験にみんな笑顔で作業してくれていました。

④西さんが栽培しているほだ木で収穫作業

お大きなシイタケがたくさん。詰め放題ということで、皆さん袋一杯にシイタケを詰めていました!しばらくはお家の食卓がシイタケ尽くしになったことでしょう(笑)

今後も自然に触れてもらえるような取り組みを随時実施、後押ししていきたいと思いますので、次回開催もお楽しみに!

当社がCSR活動の一環としてサポートしている「イノホイの森」(宮崎県国富町)は、「イノホイの森保全会」によって管理されています。今回は、2024年の活動報告や今後の活動予定について、会長の松元様にお話を伺いました。 インタビュイー:イノホイの森保全会 会長 松元 修 様 Index 1. イノホイの森について 2. 2024年の活動報告 3. 今年の活動予定について イノホイの森について ー「イノホイの森」について教えてください。この森はもともと、通学路に接しておりイノシシが出没することから、整備する必要があると考え、”里山再生”という形で活動していました。そこに「イノホイ(refactory)」が2023年4月よりネーミングライツスポンサーとして参画したことで、「イノホイの森」と名付けられ、森の保全活動をサポートしていただいています。現在は、12名の「イノホイの森保全会」の会員の皆さんと一緒に森の保全活動を行っています。 ー森の保全活動とはどのようなことを行っていますか?主な活動は、森の整備です。夏は蚊やマムシ、ヘビなどが出没し危険を伴うため、春・秋・冬に1~2回ずつ会員さんたちに集まっていただき、草刈りや木の伐採などを行っています。また毎年、草刈りやチェーンソーの取扱いに関する安全講習会を開き、安全管理にも徹底しています。さらに不定期でイベントも企画しており、子どもたちが自然に触れることができる体験の場を作りたいと考え活動しています。 2024年の活動報告 ー2024年はどのような活動をされたのか教えてください。昨年は、森の整備に加えて、以下のさまざまなイベントを開催することができ、地元の皆さんや多くの方々にご参加いただきました。 ① 二ホンミツバチの巣箱作りワークショップ② 椎茸の駒打ち体験③ 森の階段作り④ 竹のオカリナ作り⑤ たたき染め体験⑥ 森の色鉛筆作り ①二ホンミツバチの巣箱作りワークショップ 興味はあるものの独学ではなかなか踏み出せないという方向けに、経験豊富な養蜂家の指導のもと、二ホンミツバチの巣箱作りのワークショップを開催しました。このワークショップをきっかけに、参加者の皆さんと交流も深まり、体験イベントなどを一緒に企画したりしています。 ②椎茸の駒打ち体験 椎茸の駒打ち体験は、地元の子ども食堂とのコラボ企画だったこともあり、たくさんの子どもたちが参加してくれました。 また、近所で椎茸を栽培されている方のご厚意により、椎茸の収穫体験も行うことができ、参加した子どもたちは夢中になって袋いっぱいに椎茸を収穫していました。 ③森の階段作り 丸太を使って、森に階段を作りました。現在は、イノシシによって壊されてしまったところがあるため、これから修復していきたいと思っています。 ④竹のオカリナ作り 森で切った竹を使用し、自分だけの音色を作れる「竹のオカリナ作り」を体験しました。参加者の皆さんそれぞれの特徴的なオカリナが出来上がりました。 ⑤たたき染め体験 草の葉や木の葉っぱで作る「たたき染め体験」では、参加者の皆さんが各自で持ち寄った布やハンカチなどに、好みの葉っぱや花をたたいて染めるという体験をしました。どのように叩いたかによって染め上がりがそれぞれ違うのも魅力で、植物の名前を一緒に書いておくなど、子どもから大人まで楽しめる体験となっていました。 ⑥森の色鉛筆作り 「イノホイの森」にある、アカメガシワとセンダンの木で色鉛筆を作りました。不揃いな形や木ごとの凹凸を活かしたオリジナルの色鉛筆が出来上がりました。 今年の活動予定について ー今年の活動予定について教えてください。これから会員の皆さんと話し合いながら何をしていくかを考えていく予定ですが、昨年、子どもから大人まで大好評だった「たたき染め体験」は季節を問わずに実施できるため、また企画したいと思っています。さらに今年は、宮崎で木育の活動をされている方と一緒に、「森の色鉛筆作り」や「LIEN(リアン)作り」なども実施できればと考えています。「LIEN(リアン)」とは、杉の木をスライスしたものを8等分に切ったキーホルダーのようなもので、8つのピースがそろうと元の杉の木の形(年輪)が浮かび上がるのが特徴です。 ー宮崎県の伝統的工芸品である「法華嶽うずら車」と「イノホイの森」につながりがあるそうですが、そのつながりについて教えてください。「法華嶽うずら車」は、国富町で古くから伝わる郷土玩具で、タラの木を使って作られています。「イノホイの森」でもタラの木が生えているため、2年前から材料として提供しています。タラの木は非常に硬く、加工には技術と力が必要なため、高齢になって引退する人が後を絶たず、「法華嶽うずら車」を作れる人がたった一人だけとなっていました。そんな中、その唯一の制作者も高齢のため引退するという話を聞き、1200年も続いた歴史を途絶えさせてはいけないと、「法華嶽うずら車保存会」を立ち上げました。現在は、その制作者に弟子入りし、後継者として歴史をつなげられるように日々努めています。「イノホイの森」の活動をきっかけに始まった取り組みで、地域のために何かできることをしようという思いで活動しています。 ...

目次 1鳥インフルエンザ 2口蹄疫ウイルス 3豚熱(CFS)ウイルス 1まとめ 高病原性鳥インフルエンザや口蹄疫、豚熱(CSF、旧称:豚コレラ)等は、家畜に深刻なダメージを与える伝染病ですが、予防のためにはどのような対策を行うべきなのでしょうか? 今回は、伝染病ごとの対策方法を細かく見ていきたいと思います。 既に様々な対策を講じている方も、この機会に今一度、対策方法をチェックしてみましょう。 鳥インフルエンザ 鳥インフルエンザの発生原因は、渡り鳥によって海外から国内に持ち込まれたウイルスが原因と考えられています。家きんへの感染ルートとしては、腸内に鳥インフルエンザウイルスをもつ野鳥が、ニワトリなどの家きんと接触したり、ふん尿などを介したりし鳥から鳥へ感染するとされています。 このような感染ルートから、いかに外から中へウイルスを持ち込まないかが重要なポイントとなってくるかお分かりかと思います。 それでは、主な対策方法を見ていきましょう。 鳥インフルエンザ対策のポイント 対策ポイント① 人によるウイルスの持ち込み防止 家きん舎への出入りの際の自身の手指はもちろんですが、衣服や長靴など身に着けているものに対しても、洗浄や消毒を徹底することが重要です。 また、家きん舎ごとに専用の靴を使用するなど、細かな配慮も必要となります。 対策ポイント② 車両の消毒 人の出入りと同じように、農場に出入りする車両も、出入口で入念に消毒を行います。 車両消毒では見落としがちなタイヤの溝など、細かな部分まで徹底して行う必要があります。 車両消毒の方法にも複数あり、簡易噴霧器を用いて人が車両を消毒する方法もあれば、消毒ゲートと呼ばれるゲートを車両がくぐることで、自動で消毒が噴霧され車両全体をまんべんなく消毒できるものもあります。 消毒ゲートとはこのようなものです。 また、タイヤの消毒方法としては、タイヤが一回りする程度の消石灰を農場の出入口に散布し、消毒帯を設けている農場も多数あります。 対策ポイント③ 野生動物対策 屋根や壁に破損があれば修繕して隙間をなくしたり、必要に応じて目の細かい網で覆ったりすることで、野外から動物が侵入するのを防ぐことができ、動物を介したウイルスの侵入対策を行うことができます。 ネズミ対策にはトラップや毒餌を設置したり、野鳥対策には防鳥ネットを設置することで侵入を防ぐことが期待できます。 また、家きん舎周囲の清掃や整理・整頓など、日ごろから清潔を心がけておくことも大切な対策方法です。 ウイルスによる感染症は、野鳥やネズミなどの野生動物が農場内にウイルスを持ち込むことで、家きんへ感染するケースが多いと考えられています。 対策ポイント④ 鶏舎の消毒 鶏舎の消毒を行う際には、ゴム手袋、帽子、マスク、ゴーグルなどを着用するようにしましょう。 消毒をする前に、小屋内のゴミ・ほこり・糞などを除去する清掃を行うことで、消毒の効果を十分に発揮することができます。 消毒は手押し噴霧器や電動噴霧器、スプレー、ジョウロなどで散布し、鶏舎の隅々まで消毒を行うようにします。忘れがちですが、鶏舎の中だけではなく、出入口や小屋の周囲の消毒も忘れずに行うことが大切です。 ここで注意しなければならないことは、土面の消毒に関しては床面と異なる消毒方法を行う点です。 土面は土の性質から消毒薬の効果が著しく低下するため消毒薬は使用せず、代わりに消石灰を薄く散布することで、強いアルカリ作用による消毒効果が得られます。 消毒を行う際に出るゴミも正しく廃棄することでウイルス感染の防止効果を高められますので、掃除で出たごみはゴミ袋に密閉して処分し、消毒の際に着用した手袋やマスク、ゴーグルなども使い捨てするか、徹底した消毒・洗浄を行いましょう。 口蹄疫ウイルス 非常に感染力が強いといわれている口蹄疫ウイルス。 感染した動物を隔離するといった一般的な対応では感染拡大を防ぐことが大変難しく、一度発生すると家畜の殺処分、家畜の移動制限、出荷停止など、家畜農家の経営に大きな影響を与えます。 このように強力な口蹄疫ウイルスの感染ルートには、どのようなものがあるのでしょうか? 予想される感染ルートとしては、人間や藁などにウイルスが付着して持ち込まれるケース、感染した動物によって持ち込まれるケース、ウイルスが付着した人間が動物に接触して感染するケースなどが挙げられます。...

箱罠

箱罠

くくり罠

くくり罠

パーツ類

パーツ類

電気柵

電気柵

自作キット

自作キット

防獣グッズ

防獣グッズ

監視カメラ

監視カメラ

箱罠

箱罠

くくり罠

くくり罠

囲い罠

囲い罠

防除・忌避グッズ

防除・忌避グッズ

電気柵

電気柵

罠監視用カメラ

罠監視用カメラ

運搬グッズ

運搬グッズ

罠作動検知センサー

罠作動検知センサー

狩猟お役立ち品

狩猟お役立ち品

狩猟関連書籍

狩猟関連書籍

防鳥グッズ

防鳥グッズ

農業資材・機械

農業資材・機械

イノシシ

イノシシ

シカ

シカ

キョン

キョン

サル

サル

アライグマ

アライグマ

アナグマ

アナグマ

ハクビシン

ハクビシン

タヌキ

タヌキ

ヌートリア

ヌートリア

ネズミ

ネズミ

モグラ

モグラ

クマ

クマ

ハト

ハト

カラス

カラス