目次

人間の生活圏に住み着くペット以外の動物のうち、身近なものとしてネズミが挙げられます。古くから人間の生活にさまざまな被害を与えてきたネズミですが、公衆衛生が格段に向上した現代においても、大都市のビル内部など都市の環境に巧みに適応して増加し、問題を引き起こしています。

最近では、新型コロナ感染拡大の影響を受けて多くの飲食店が休業となった結果、ネズミの被害が目立つようになったというニュースも。

東京都のネズミ類の相談件数を見ると、平成20年以降徐々に合計相談件数は減少傾向であるものの、未だ6000件以上の被害相談が寄せられています。近年の傾向としては、繁華街で増加したネズミが生息範囲を周辺の住宅街に広げており、繁華街の店舗だけでなく近隣の住民にもさまざまな被害を与えています。

また、高齢者世帯での被害が多くなっていることも近年みられる傾向の一つです。高齢者は加齢に伴って身体機能が低下してくるため、自力でのネズミ駆除が困難となります。家屋へのネズミ侵入を放置してしまい、被害が深刻化しても自力での解決が困難な状況となっているケースが散見されます。ネズミの種類と習性

人間に被害をもたらす代表的なねずみは「クマネズミ」「ドブネズミ」「ハツカネズミ」の3種類です。それぞれの特徴をご紹介します。クマネズミ

体長は15~20cmほど。ねずみの種類が分かっている相談のうち、ほとんどがクマネズミによるものです。種類の見分けがつかない場合は、クマネズミとして対処すると良いでしょう。クマネズミは、高いところに登るのが得意です。戦後、高層ビルの発達にともない、気密性(保温性)が高く安全なビルの中で、垂直移動を得意とするクマネズミがごみ置き場の廃棄物や厨房の厨芥などを餌にして増加したと考えられています。

その後、繁華街の再開発工事が頻繁に行われるようになった1990年代に、取り壊される建物やその周辺から逃げて近隣の住宅地に移動したために、住宅街におけるクマネズミの被害が増えたと言われています。

クマネズミは警戒心が強く学習能力が高いことも特徴です。ドブネズミやハツカネズミは、比較的簡単に毒えさや罠にかかってくれますが、警戒心が強く賢いクマネズミにおいては難易度があがります。

クマネズミの尾長は15~26センチほどで、尻尾が頭胴長と同じかやや長い傾向があります。一方で、ドブネズミは、尾長が頭胴長よりやや短い傾向があります。耳は比較的大きく前に倒すと目が隠れるほどですが、一方でドブネズミは耳が比較的小さく、前に倒しても目に達しません。

腹部は黄褐色で尾は黒いです。泳ぎは苦手で、天井や屋根裏で見られるケースが多いです。 何でも食べますが、穀物や果実など植物質を好み、動物の肉や魚介類はあまり好まない傾向があります。昼間でも活動しますが、都会では主に夜行性です。

ドブネズミ

体長は20cm弱。下水のまわりや河川、海岸、湖畔や湿地など、水辺や湿った土地に棲息し、泳ぎが得意です。クマネズミと違って高いところに登るのはあまり得意ではないため、主に地表や建物の下層階で生活しています。

ドブネズミが上層階で見られることはあまり多くなく、屋根裏を走り回るネズミはたいていの場合クマネズミです。

ドブネズミも雑食性ですが、クマネズミと比べると肉や魚など動物質のものを好んで食べる傾向があります。腹部は灰色で尾は白っぽいです。警戒心はクマネズミ程高くはなく、毒えさ感受性も高い(毒に弱い)です。ハツカネズミ

体長は10cmに満たない程度です。ドブネズミやクマネズミよりも体が小さく、運動能力も高くありません。草地、田畑、河原、土手、荒れ地、砂丘などをはじめ、家屋や商業施設の周辺などの様々な環境に生息しています。 警戒心はクマネズミ程高くはなく、毒えさ感受性も高い(毒に弱い)です。食べ物としては穀類や種子を好みます。スーパーラット

90年代から、毒えさ(殺鼠剤)のワルファリンに耐性のある肝臓の毒代謝能力の高い「ワルファリン抵抗性ネズミ」が見られるようになりました。これらの毒エサに耐性のあるネズミは「スーパーラット」と呼ばれています。

スーパーラットのほとんどはクマネズミですが、他の種類のネズミでも見られています。スーパーラットにも効く殺鼠剤も研究されており、最近はリン化亜鉛やジフェチアロール配合の殺鼠剤が市販されています。

どのような被害がもたらされるのか

ネズミが人間の生活圏内にいると、様々な被害が出てきます。物的被害

最も一般的なものは、食害(かじり)による商品や家屋の汚損です。デパートやスーパーなどで陳列されている食料品や衣料品などを、ネズミがかじって商品価値を失わせたり、ソファに穴を開けられた・糞をされた・断熱材で巣を作られたなど、家具や家屋の価値を失わせたりします。

ひどい場合は、ネズミがかじった電気コードが短絡したり、ネズミの尿によってスパークが生じ、電気機器が破損したり火災が発生したりします。東京都内において、ネズミが原因と思われる電気事故や火災は毎年数十件ほど発生しています。

健康被害

衛生上の被害で最も恐ろしいのは、ネズミによる人への感染症の媒介です(ネズミ由来感染症)。ネズミは、さまざまな動物由来感染症の宿主となることが報告されています。腎症候性出血熱(HFRS)

ネズミの糞や尿の中に病原体であるハンタウイルスが排泄され、それに人間が接触すること等により感染します。発熱や、結膜、皮膚などからの激しい出血と、蛋白尿などの症状を伴います。レプトスピラ症

病原性レプトスピラにより引き起こされる急性熱性疾患です。ネズミ等の野生動物の尿中に病原性レプトスピラが排泄され、尿で汚染された水を飲んだり、触れたりすることで感染します。

かぜに良く似た軽症型から、腎障害などを伴う重症型(ワイル病)まで、さまざまな症状があります。

鼠咬症

病原体はスピリルム・ミヌスという細菌で、ドブネズミの3~25%がこの菌を保有していると言われています。感染すると、咬傷部の腫れがおこり、発熱、発疹などの症状を伴います。サルモネラ症

ネズミがサルモネラ菌に感染し、菌が糞の中に排出されて、それが食材や調理器具等を汚染することによって発生すると考えられています。皮膚炎

ネズミにはイエダニが寄生しています。イエダニはエサとしてネズミの血液を吸います。そのため、ネズミの巣穴で大量にイエダニが繁殖したり、宿主であるネズミが死んでしまってイエダニのエサ(血液)の確保が難しくなったりすると、イエダニはネズミから離れて餌を探し求めます。

人がイエダニに吸血されると、激しい痒みや皮疹が起こります。

精神的被害

ネズミがいることによる精神的苦痛もまた、重大な被害と考えられます。特に、小さい子がいる家庭や、自力で対策ができない高齢者家庭においては、カリカリと齧る音が聞こえることによって噛まれることの心配やその他被害などを想像することによって、強い不安やストレスを感じることがあります。ネズミ対策の種類

警戒心が低く、毒えさ感受性の高いドブネズミやハツカネズミであれば、比較的観点に駆除ができます。

しかしながら、昨今で最も被害が多いのは対策難易度の高いクマネズミです。東京都においては、種類が分かっているネズミ被害全体のおよそ9割がクマネズミによるものと言われています。

まず最初に行うべきは、ネズミの種類を特定することです。ネズミの種類が異なれば、対策の方針も変わってきます。ドブネズミやハツカネズミであれば、毒えさや忌避剤といった薬剤を使用する方法が有効です。

他にも、罠(箱罠(かご)、粘着トラップ、圧殺式トラップなど)を使用して捕獲する方法が採られます。 次に必要なのは、侵入経路と活動場所を特定することです。ラットサイン(ネズミが活動した痕跡)を探して、侵入経路と活動場所をできるだけ詳細に把握しましょう。

ラットサインの例 ・ネズミの糞 ・齧られた痕 ・巣 ・穴や擦り痕

侵入経路や活動場所を特定したら、それらを防ぐための補修を行います。例えば、侵入経路となる穴を金属たわしを使って塞いだり、亀甲金網を使用して経路を覆ったり、配管の隙間をパテで補修したり。

経費のかかる大がかりな工事でなくても、修繕は手近にある材料で比較的簡単に行うことができます。

※ただし、電気配線部分や天井裏・高所などの危険な場所については、専門業者に依頼したほうがよい場合もあります。

例えば、クマネズミはビルの天井裏、壁の中、冷蔵庫やテレビなどの電気機器の裏(放熱盤があり暖かい)や空調機器の内外など、さまざまな場所に巣を作ります。主に夜に餌を探し、ビル内部に張り巡らされた電線ケーブルやガス管、排水管などのパイプ類を伝わってごみ置き場や食品保管場所などに移動します。

そのため、パイプ類と壁の貫通部分の開口部を侵入防止のために修繕したりします。 ドブネズミは、緑地や歩道脇の植込みの土に穴を掘って巣を作ります。建物や部屋の比較的低い場所で活動するため、調理場の床や下水溝を餌を求めて歩き回ります。

人目につかない調理台やカウンターの中、植木鉢の内部などに巣を作る場合もあります。これらの場所におけるラットサインを探し、対策をすると良いでしょう。

物理的防除方法

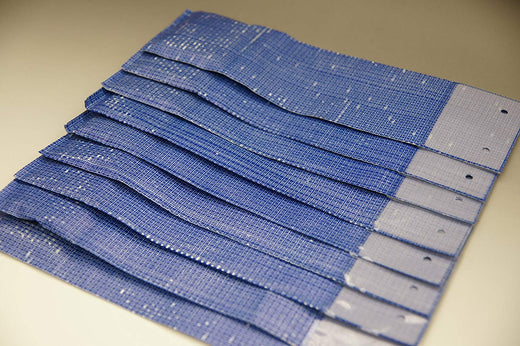

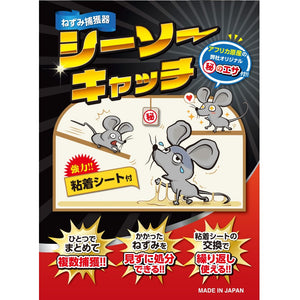

最後に、侵入したネズミを駆除する方法を紹介します。ドブネズミ、ハツカネズミに対して有効な方法です。警戒心が高く、毒えさ感受性の低いクマネズミに対しては難易度が高いため、必要に応じて専門業者に依頼すると良いでしょう。粘着シート

活発に活動している場所に仕掛けることで、ネズミが粘着物に足をとられて、体が貼りつくことを狙います。

ネズミを生きたまま捕獲できますが、引っかかったネズミがフンをしたりして粘着シートの周囲を汚すことも考えられるため、同時に新聞紙を敷いておくのがおすすめです。配置は頻繁に変えないことが大事です(最低3日間は変えない)。

ただし、効果がない場合は逆の方法を試みるとよいでしょう。 屋外に置くと、小鳥がかかってしまうことも少なくないため、粘着シートを屋外に置くことは避けたほうが良いでしょう。

粘着トラップを使用する場合、いきなりトラップを通路に置くとねずみが見慣れないものに警戒して近寄らないため、捕獲されない場合があります。この場合、最初はトラップの粘着面を露出しない状態で置いておき、ねずみがその存在に慣れたところで粘着面を露出させて置くと、捕獲できることがあります。

箱罠(かご)

主にドブネズミに対して有効な方法ですエサでネズミをおびき出し、カゴに閉じ込めて捕まえます。サイズが結構大きいので設置場所を選びますが、繰り返し何度でも使用できます。こちらも生きたまま捕獲ができます。

バチンッとばねが素早く作動し、ネズミを挟み込むようにして捕まえるタイプの場合、ばねの力が強いので、捕獲したネズミから体液が飛び散る可能性があるため、新聞紙を敷いておいたり、段ボールで覆っておくと良いでしょう。

毒えさ(殺鼠剤)

毒えさをターゲットにしっかり食べてもらうよう、周辺の餌になるものを片づけてから使用します。一箇所に大量に置かずに、まず少量ずつ複数のポイントに置きます。

よく食べるポイントを見定めてから、そこに多く置くようにします。ネズミが食べ出したことを確認したら、食べなくなるまで置き続けます。 毒えさを使うときは、ペットや子供が誤食しないよう万全の注意が必要です。

箱罠

箱罠

くくり罠

くくり罠

パーツ類

パーツ類

電気柵

電気柵

自作キット

自作キット

防獣グッズ

防獣グッズ

監視カメラ

監視カメラ

箱罠

箱罠

くくり罠

くくり罠

囲い罠

囲い罠

防除・忌避グッズ

防除・忌避グッズ

電気柵

電気柵

罠監視用カメラ

罠監視用カメラ

運搬グッズ

運搬グッズ

罠作動検知センサー

罠作動検知センサー

狩猟お役立ち品

狩猟お役立ち品

ジビエ調理器具

ジビエ調理器具

狩猟関連書籍

狩猟関連書籍

防鳥グッズ

防鳥グッズ

農業資材・機械

農業資材・機械

ジビエ

ジビエ

イノシシ

イノシシ

シカ

シカ

キョン

キョン

サル

サル

アライグマ

アライグマ

アナグマ

アナグマ

ハクビシン

ハクビシン

タヌキ

タヌキ

ヌートリア

ヌートリア

ネズミ

ネズミ

モグラ

モグラ

クマ

クマ

ハト

ハト

カラス

カラス