目次

野生鳥獣による農作物被害のうち、イノシシ・シカに次いで被害金額が多いのが、サルによる被害です。

その被害金額は、近年では年間約8.6億円程度、母数としてはイノシシ被害の5分の1程度ですが、サルは群れで行動するため、被害を受けるエリアが集中的になる傾向があります。

また、高い学習能力によって地域の様々な農作物の味を覚えていくため、被害対象作物が広がっていく傾向もあります。

しかしながら、サル獣害がほぼ解決に至っているケースもあり、サルのことをよく知って適切な対策を行えば、必ず被害は抑えることができるといえます。この記事ではサルの生態と、それを考慮した防除策、捕獲、駆除について説明します。

ニホンザルの生態

まずはニホンザルへの対策を講じるための基礎情報として、生態について見ていきましょう。

ニホンザルは北海道を除く本州や四国、九州と幅広く分布しています。一般的に霊長目(ゴリラやオラウータンなど)は熱帯や温帯のジャングルに生息していますが、ニホンザルは東北地方など積雪が確認できる地域にも生息しています。日本では青森県が北限とされており、全国的に分布が確認される珍しい習性を持っています。

オスの体長は50〜60cm、メスは45〜55cm程度で、毛色は暗めの赤褐色。顔には毛が生えておらず、赤みがかっているのが特徴です。

食性

葉・種子・植物の果実・芽など植物食が中心です。雑食性で昆虫なども食べますが、肉や魚は基本的には食べません(全く食べないわけではなく、魚や貝を食べたり、ライチョウのひなを捕食したケースも報告されています)。

また、トウガラシ、コンニャク、シソ、ゴボウ、ショウガ、ワラビなど、辛味や香り、アクの強い植物は避けます。 好物は、糖度や栄養価が高く楽に食べられる作物(カキ、スイカ、カボチャ、さつまいも、モモ、クリ、トウモロコシなど)です。

それらの作物の中でも、おいしい部分だけをかじっては捨て、次々と新しい作物を食べていくので、被害を受けた場所では食べ残しが散乱します。

餌となる食物は遺伝的に決まっているわけではなく、生後に学習すると言われています。そのため、他の作物の味を覚えられると、その作物を狙って行動するようになるため被害作物の種類が広がります。

学習能力や身体能力

サツマイモを水で洗って食べたり、芸を覚えるなど学習能力が高いことはよく知られていますが、特に優れているのは記憶力です。

おいしいエサにありつけた場所や、危険であると学習した場所、人間の顔もすぐに覚えます。なお、サル同士が協力して作業をするという行動は見られません。

ニホンザルの嗅覚や聴覚は人間と同じくらいで、犬並みの嗅覚をもつイノシシや、鋭い聴覚をもつシカと比較すると劣ります。ほとんどの情報を視覚によって集めており、活動するのは日中です。

木登りとジャンプが得意で、数ミリのとっかかりがあれば壁や柱を登れるため、イノシシ・シカ用に設置された柵も難なく乗り越えていきます。

繁殖や行動

野生の群れにおいては、6~7歳で初産を経験し、その後2~3年に1度のペースで出産するといわれます。ほぼ毎年出産するシカや、多産のイノシシと比べると、繁殖力は強くありません。

ただし農作物や餌付けにより栄養状態がよくなれば初産年齢が早まったり、出産間隔が短くなる場合があります。 基本的に群れで行動し、行動範囲は定まっています。群れは10~100頭程度で、メスと子どもを中心に構成されます。メスのサルは、生涯を同じ群れで過ごします。

オスは成熟すると、その群れから離れて別の群れに入ったり、離れザルとして生活したりします。地域によって異なりますが、群れの個体数がおよそ 60 頭を越えると自然と群れが分裂し、いずれかの群れが隣接地域を行動範囲にする場合が多いです。

サルによる農作物被害の現状

では、サルによる農作物被害の現状は、どうなっているのでしょうか?

出典:農林水産省ホームページ

農林水産省による調査によると、令和1年度の農作物の被害金額は約8.6億円。前年比で約4.3%の減少となっており、この20年のデータを見ても年々被害金額は減少しています。

ただ、サルは群れで行動をする習性があります。そのため、一度農作物の被害が発生すると一か所に集中してしまう傾向があり、局地的に深刻な被害が発生します。樹上を生活するという習性から対策を講じる難易度が高いことも、被害が拡大する原因の1つです。

家屋被害や人的被害も発生している

また、近年問題となっているのが、サルの人慣れです。住宅地にサルが出没し、ニュースで取り上げられることも多いですが、年々サルの生息域は人間の生活圏に拡大する傾向にあります。栄養価の高い餌が豊富にあることも一因ですが、サルが人に慣れてしまったことも原因の1つです。

サルは他の獣害に比べて生活環境への適応が早く、人や家にすぐ慣れてしまいます。建物のの屋根や電線を移動経路に利用するため、家屋被害も発生しています。また、発情期などはサルが攻撃的になり、人への威嚇や攻撃を加えてくることもあります。住民や登校中の子どもが「噛まれる・引っ掻かかれる」といった人的被害を受けることもあり、警戒が必要です。

サルの生態を考慮した防除策・捕獲・駆除を

どの獣害対策においても言えることですが、基本となるのは環境整備です。サルが集落に来る理由は、集落には栄養価の高い食べ物が豊富に存在すること、そして集落には危険や脅威が少ないと認識しているからです。

まずは少人数からでも獣害対策のためのグループを作り、グループの輪を広げていくよう働きかけます。また、人里をサルの餌場にしないために、餌付けの厳禁や、放任果樹・放棄農産物・生ゴミの除去、獣が隠れる場所を減らすための藪の仮払いなどを行います。

放棄農作地をそのままにしておくと、そこで味を覚えたサルが周囲の畑にも移動し始めます。また、サルが好んで食べる柿や栗の木は、すでに利用していないなら伐採しておくとよいでしょう。

環境整備には、獣が隠れる場所を減らすことも大切です。藪や木々、枝の刈り払いを行いサルが身を潜められる場所を減らしましょう。住居の近くの木を切っておくと、木の上を伝って住居に近付くことができないため、防除効果が高まります。同様に、使わない納屋、小屋なども隠れ場となるため可能であれば撤去しておきましょう。見通しのよい環境を作ることが大切です。

そのうえでサルの生態を考慮した防除策も行うと効果的です。

参考記事:獣害の種類と対策について

徹底した「追い払い」

農地や集落に出没したサルを、様々な手段によって追い出すことを「追い払い」と言います。サルの学習能力を使って、農地や集落を危険な場所だと覚えこませ、人間の生活エリア外に定住させるさせることが目的です。

追い払いにおける重要な点として、サルが出没したら必ず追い払いを実施すること、一匹でも手を抜かないことが挙げられます。中途半端な追い払いは人間を怖くない存在と認識させてしまうため、逆に人慣れを進めてしまいます。

人への警戒心が薄くなると、威嚇してきたり人間の生活エリアを荒らしたりと行動が大胆になってきます。

とくに、農作物を収穫したあとは、ついつい追い払いの手を緩めてしまいがちです。その間にサルが環境に慣れてしまえば、次の習慣の際に被害が広がってしまいます。

そのため、追い払いの方法として、地域の誰でも実施できる、かつ効果的なものを用意しておくとよいでしょう。代表的な方法としては、ロケット花火、爆竹、電動ガン(エアガン)、スリングショット(パチンコ)、訓練を受けたイヌ(モンキードッグ)による追い払いなどがあります。

追い払いの際に怒ったサルから攻撃を加えられるといった被害も少なくありません。子どもや高齢の方が追い払いをする場合は、地域やグループで協力する体制を築いておくと安心です。

また、追い払いによりサルが集落にある高い木に登り逃げることがあります。サルは人間が木の上まで登ってこられないことを知っています。木を伐採する他、サルが登りにくいよう工夫しておくと良いでしょう。

※花火は、数十メートルの飛距離がありますので、枯れ草が多い場所や乾燥した時期などには火事に対する注意が必要です。

サル用の防護柵の設置

農地への侵入を防止するための最終ラインが防護柵です。通常の防護柵ではサルがよじ登って超えてしまうため、サルに対応した柵を設置する必要があります。

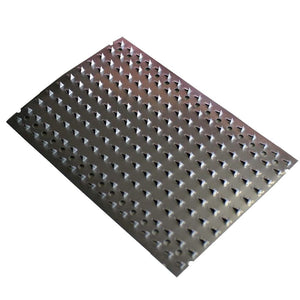

サルの行動を考慮して、支柱をつかむと感電するタイプや、ネットが支柱から離れているためよじ登るのに時間がかかり感電させやすいタイプなど、様々なものがあります。この他にも忍び返しや有刺鉄板でサルが柵を触れないように工夫する方法や、あえて触る場所を限定させ、効率的に感電させるといった方法も一案です。

また、柵の杭が柔らかいグラスポールを使うと、サルが登りづらい環境を作れ、防除効果が高まります。

ただし、防護柵は設置したら終わりではなく、きちんとメンテナンスすることが重要です。特に電気柵は電気系統にトラブルがあると効果が無くなってしまうことに加え、事故の危険性も出てきますので注意が必要です。

電気柵を設置する場合も、すべての柵が設置されてから通電させるのではなく、設置が終わった部分から順次通電させるようにしてください。通電前に柵に触れてしまうと、サルが安心してしまい防除効果が軽減されてしまいます。サルに隙を見せないよう取り組んでいきましょう。

捕獲による被害防止対策

上記の対策を実施してもサルによる被害が軽減しない場合や、人身被害が起きた場合は、被害をもたらすサルを捕獲します。※ニホンザルは狩猟鳥獣ではありません。捕獲の際は「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」に基づく許可が必要となります(有害鳥獣捕獲)。

まず捕獲を実施する前に、被害の原因となっている群れや、離れザルを観察して特定し、効率的な捕獲が行えるように計画を立てることが重要です。

捕獲に用いられるのは、主に箱罠となります。箱罠とは、野生動物を捕獲する場合に用いられる箱状の檻のことで、餌を使って箱の中に獲物を引き寄せて、獲物が中に入ると扉が落ちて捕獲完了!という仕組みです。

まずは扉が落ちない状態で誘因し、慣らしの期間をおきます。サルが罠に十分に慣れて箱罠の奥まで入るようになったら、扉を落下できる状態にして捕獲します。

使用する餌は、サルが好むカボチャやサツマイモなどを用います。箱罠の周辺に誘引用に置く餌は、やや鮮度が落ちたものや量を少なくしておきます。こうすることで、より新鮮で美味しい餌を求めるサルを、箱罠の内部まで誘導することができます。

檻の網目が大きいと、サルが罠の外から手を入れて餌を取ってしまい、罠の内部に入ってこないため、それを考慮した箱罠を選択する必要があります。 また、箱罠の中心部でサルの手が届かない位置に餌を置いておくのも一案です。なお箱罠の場合、餌によって誘因するため、捕獲するサルの性別や年齢を選択することはできません。

捕獲によって群れを分裂させてしまうと、返って被害が広がるおそれがあるため、分裂する可能性のある群れにおいて出産経験の多いメス(体格がよく大きくて、左右の乳首が長く伸張している)を捕獲した場合は、分裂を防ぐためにできるだけ放逐します。

なお、ニホンザルはウイルスを保有している場合があるため、咬まれたり、血液などの飛沫が目や口の粘膜に入ることのないよう、素手で触らず、だ液や血液などの飛沫にも触らないように注意しましょう。捕獲作業用 プロテクショングローブ(動物捕獲用手袋)などを装着しておくと安全です。

サル対策用の商品一覧はこちら

こちらの記事もどうぞ>>イノシシ等の捕獲檻(箱罠)の選びかた

箱罠

箱罠

くくり罠

くくり罠

パーツ類

パーツ類

電気柵

電気柵

自作キット

自作キット

防獣グッズ

防獣グッズ

監視カメラ

監視カメラ

箱罠

箱罠

くくり罠

くくり罠

囲い罠

囲い罠

防除・忌避グッズ

防除・忌避グッズ

電気柵

電気柵

罠監視用カメラ

罠監視用カメラ

運搬グッズ

運搬グッズ

罠作動検知センサー

罠作動検知センサー

狩猟お役立ち品

狩猟お役立ち品

狩猟関連書籍

狩猟関連書籍

防鳥グッズ

防鳥グッズ

農業資材・機械

農業資材・機械

イノシシ

イノシシ

シカ

シカ

キョン

キョン

サル

サル

アライグマ

アライグマ

アナグマ

アナグマ

ハクビシン

ハクビシン

タヌキ

タヌキ

ヌートリア

ヌートリア

ネズミ

ネズミ

モグラ

モグラ

クマ

クマ

ハト

ハト

カラス

カラス