目次

アナグマとは?生息地を理解するための基本情報

基本的な生態と特徴

アナグマ(学名:Meles anakuma)は、イタチ科に属する中型哺乳類で、体長は40〜60cm、体重は8〜12kgほどのがっしりとした体格を持ちます。四肢には発達した爪があり、主に土中のミミズや昆虫などを掘り出して食べる雑食性の動物です。夜行性であり、昼間は地中に掘った巣穴で休息し、夕暮れから夜にかけて活動します。特に人間の生活圏に近い地域では、ゴミや果実をあさる行動が見られることもあります。

なぜアナグマは広範囲に分布するのか

アナグマは北海道を除く日本全国(本州・四国・九州)に分布しています。温暖湿潤な気候と柔らかい土壌、豊富な食料があることで、低山や里山だけでなく、都市部周辺へも進出しています。森林伐採や都市開発による生息地の縮小も影響しており、人間の生活圏への接近が進んでいる現状です。

日本におけるアナグマの生息状況

北海道を除く全国に分布

アナグマは本州・四国・九州の広範囲に生息し、雑木林や果樹園、住宅地の緑地まで幅広い環境に適応しています。都市部の公園や神社、法面などでの出没も報告されており、近年は「人里の野生動物」としての側面が強まっています。

地域別に見る出没傾向(例)

- 東北:冬季は半冬眠。春〜秋に農作物被害が集中

- 関東:住宅地や郊外でゴミ漁りが増加

- 中部:果樹園での果実被害が顕著

- 近畿:法面や畑への穴掘り被害が多い

- 九州:家族単位で定着する傾向が強い

都市・農村部への出没が増加する背景

餌資源(ゴミ、果実、ペットフードなど)が人里に多く存在すること、開発によって森林の餌が減ったことなどが進出の要因です。温暖化により、冬季でも活動する個体が増えた点も影響しています。

アナグマの好む環境と巣穴の実態

森林・農地・水辺が好まれる理由

アナグマが好む環境にはいくつかの共通点があります。第一に、柔らかい土壌が存在することです。これは巣穴を掘るために不可欠であり、掘削行動を主とするアナグマの生活に直結しています。特に落葉樹林や雑木林では、腐葉土が堆積しており、ミミズや昆虫が豊富に棲息しているため、餌場としても適しています。

第二に、水源が近いことも重要です。河川敷、用水路沿い、湿地帯などは、地中の水分量が安定しているため、ミミズや昆虫が多く、食料の供給源として魅力的です。また、水が豊富な場所は外敵が少ないこともあり、巣作りの場所としても選ばれやすい傾向があります。

第三に、人間が手を加えた土地もターゲットになります。果樹園、畑、休耕地などは、落ちた果実や未収穫作物、土中の虫類が豊富であり、アナグマにとっては宝庫のような場所です。特に無農薬栽培や有機農法を取り入れている農地では、昆虫が多いため、出没頻度が高くなる傾向も見られます。

さらに、高速道路や鉄道法面、造成地の斜面なども、近年ではアナグマの潜伏場所として報告されることが増えており、掘削可能な傾斜地があれば自然・人工問わず生息地になり得るという柔軟性も持っています。

季節と繁殖行動による行動範囲の変化

アナグマの行動範囲や生息環境の選択は、季節ごとに大きく変化します。春は繁殖期にあたり、オスはメスを探すために広範囲に移動する傾向が強まります。メスは安全かつ静かな環境を求め、繁殖に適した巣穴を新たに掘ることもあります。

夏から秋にかけては、子育てや栄養の補給のため、活動時間や採餌範囲が拡大します。特に果実が熟す時期には果樹園などでの目撃情報が急増します。秋はまた、冬に備えて脂肪を蓄える重要な季節でもあり、より高カロリーな餌を求めて人里に接近する例も確認されています。

冬になると、東北や中部山間部などの寒冷地では巣穴にこもり、いわゆる「半冬眠」状態に入ります。この期間は代謝を落とし、活動量を極端に減らすことで、限られたエネルギーで越冬します。ただし、関東以西の温暖地域では、冬季も断続的に活動を続ける個体が多く、季節による出没の傾向が地域ごとに異なる点には注意が必要です。

巣穴の構造と立地の特徴

アナグマの巣穴は「セット(set)」と呼ばれ、単なる穴ではなく、複数の出入口と複雑なトンネルを持つ高度な構造をしています。内部には、寝床となる空間、排泄専用のスペース、餌の一時貯蔵場所などが存在し、長期間にわたって使用される例もあります。

巣穴の立地は、傾斜地や藪の中、林縁部などが好まれます。外敵の視界に入りにくく、かつ土質が柔らかく掘削しやすいことが条件となります。特に斜面の中腹は排水性が良いため、雨季でも浸水しにくく、巣穴が長持ちするという利点があります。

また、アナグマは古くなった巣穴を改修して使い続ける傾向があるため、同一エリアに複数年にわたり出没することが多いです。過去に被害が出た場所では、翌年以降も警戒が必要です。

人間の生活圏との接触とそのリスク

ゴミや餌資源が引き寄せる原因に

アナグマが人里へ姿を現す最大の理由は、容易に手に入る餌資源の存在です。特に都市近郊では、家庭ごみの収集日が限られている地域や、カラス対策のネットが不十分な場所で、夜間にアナグマがゴミ袋を破って中身をあさる様子が監視カメラに多数記録されています。

コンポストや生ごみ処理機を屋外に設置している家庭、ペットフードを屋外で保管・給餌している飼い主も、知らず知らずのうちにアナグマを誘引してしまうことがあります。

農村部では、収穫後に畑に残った落ち野菜や、観光果樹園の地面に落ちた果実、家畜飼料の残渣が深夜にアナグマを惹きつける要因となります。放任された柿の木や裏庭の果樹も、秋口には格好のデザートとなり、個体が集中するケースが報告されています。

農作物被害・法面崩落などの実害

アナグマは掘削が得意なため、根菜類(ジャガイモ、サツマイモ、ニンジンなど)の被害が最も深刻です。土中の幼虫やミミズを探す過程で株を掘り返し、茎葉を倒してしまうため、収穫量が半減する例もあります。

稲作地帯では、水田の畔(あぜ)に巣穴を掘られ、漏水や畔崩壊を招くこともあるため、畦畔保全の観点からも注意が必要です。

高速道路や鉄道の法面に巣穴を掘った場合、雨期の浸食が進みやすくなります。コンクリートブロックの裏側が空洞化し、最悪の場合は法面崩落の原因になることもあります。道路管理者の点検報告では、アナグマの巣穴が直接的な原因で、補修工事に数百万円を要した事例も出ています。

接触による衛生・安全上の注意点

日本では狂犬病の発生はありませんが、アナグマはレプトスピラ症や内部寄生虫(トリヒナ・線虫など)を媒介する可能性があります。噛み傷・引っかき傷が化膿すると二次感染を起こす危険もあるため、野生個体との距離は必ず保つべきです。

また、アナグマは防衛本能が強く、特に子育て中のメスは攻撃的になる傾向があります。夜間に散歩させている犬が巣穴に近づき、噛まれて負傷した報告もあります。万一噛まれた場合は、直ちに傷口を流水でよく洗い、消毒を行い、破傷風ワクチンの接種状況に応じて医療機関を受診してください。

地域で進めるアナグマ対策と共存の考え方

柵・忌避剤・掘削防止対策

物理的防除

- 金網柵・防獣ネット:網目は4cm以下、地際から30〜50cmを地中に埋設することで、下からの潜り込みを防ぎます。支柱間隔は1.5m以内が理想で、ネット最上部は外側に折り返して乗り越え防止フラップを設けると効果が高まります。

- 電気柵:出力は5,000〜7,000Vクラスが推奨値です。地上15cmと30cmの二段張りが基本で、雑草による漏電を避けるため、こまめな草刈りが欠かせません。

- 掘削防止シート:防草シートの下に金属メッシュやポリエチレン板を敷設し、地表1m幅でラップさせると、巣穴の新規掘削を抑制できます。

化学的・行動学的防除

- 忌避剤:木酢液、トウガラシエキス、カプサイシン系ジェルなどが市販されています。雨で流亡しやすいため、定期的な再散布が必要です。

- 超音波発生器:可聴域外の周波数をランダムに放射して近づきにくくする装置ですが、慣れが生じやすいため、設置位置とON/OFF時間を変動させる工夫が求められます。

自治体・住民による情報共有と協力体制

アナグマは鳥獣保護管理法の保護対象のため、捕獲や駆除には原則として「有害鳥獣捕獲許可申請」が必要です。市町村は毎年度「鳥獣被害防止計画」を策定し、被害状況の調査・対策の実施主体・費用負担の区分などを明記します。自治体によっては、防護柵設置経費の1/2〜2/3を補助する制度もあるため、まずは農林振興課や環境課に相談するのが得策です。

近年はスマートフォンアプリを用いた出没情報の共有システム(例:ジビエクラウド、いきものログなど)が普及し、住民が座標付きで写真・目撃日時を投稿することで、リアルタイムの出没マップが作成される自治体も増えています。これにより、重点対策区域の設定や、捕獲わな設置場所の最適化が進んでいます。

生息環境を守りつつ対立を避ける視点

アナグマは森林の土壌をかき混ぜることで落葉の分解を促進し、微生物の多様性を保つ役割を担っています。ミミズや昆虫の個体数調整にも貢献しているため、完全排除は生態系サービスの損失につながる恐れがあります。

そのため、被害が発生している場所では「侵入させない」対策を徹底しつつ、山林や緑地では適切な生息環境を維持する『ゾーニング管理』が推奨されます。学校教育や地域イベントでアナグマの生態を学ぶ機会を設けることで、住民の理解と協力を得やすくなり、不要な対立を避けることができます。

まとめ:生息地の理解がアナグマとの共存の鍵

アナグマは、日本列島に広く分布し、高い環境適応力を備えた野生動物です。柔らかい土壌と豊富な餌があれば、森林から農地、さらには都市部の緑地へと柔軟に生息地を拡大します。その結果、農作物被害や構造物の損傷、衛生リスクなど、人間社会との摩擦も増えています。

しかし、アナグマは土壌改良や害虫抑制といった生態系サービスを提供する側面も持ち合わせています。完全排除ではなく、生息地と人間活動のゾーニング、餌資源管理、物理的防除を組み合わせた『多層的対策』こそが、持続可能な共存への近道です。

今後は、自治体と住民、研究機関が連携し、ICTを活用したモニタリングと効果検証を行うことで、地域ごとに最適化された管理手法が確立されることが期待されます。アナグマの生息地を正しく理解し、科学的根拠に基づく対策を講じることが、共生社会への第一歩となるでしょう。

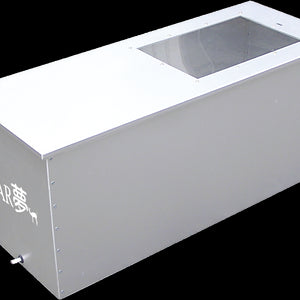

箱罠

箱罠

くくり罠

くくり罠

パーツ類

パーツ類

電気柵

電気柵

自作キット

自作キット

防獣グッズ

防獣グッズ

監視カメラ

監視カメラ

箱罠

箱罠

くくり罠

くくり罠

囲い罠

囲い罠

防除・忌避グッズ

防除・忌避グッズ

電気柵

電気柵

罠監視用カメラ

罠監視用カメラ

運搬グッズ

運搬グッズ

罠作動検知センサー

罠作動検知センサー

狩猟お役立ち品

狩猟お役立ち品

狩猟関連書籍

狩猟関連書籍

防鳥グッズ

防鳥グッズ

農業資材・機械

農業資材・機械

イノシシ

イノシシ

シカ

シカ

キョン

キョン

サル

サル

アライグマ

アライグマ

アナグマ

アナグマ

ハクビシン

ハクビシン

タヌキ

タヌキ

ヌートリア

ヌートリア

ネズミ

ネズミ

モグラ

モグラ

クマ

クマ

ハト

ハト

カラス

カラス