目次

アナグマ被害の傾向と忌避対策の重要性

近年増加するアナグマによる被害とは

近年、都市部や農村地域の境界線付近でアナグマの目撃情報が増加しています。アナグマは夜行性で警戒心が強い反面、食料を見つける嗅覚に優れており、人の生活圏にも果敢に入り込む傾向があります。農地では野菜や果物を食い荒らし、家庭では庭の芝生を掘り返されたり、ゴミ置き場を荒らされたりといった被害が発生しています。

また、アナグマは床下や物置の下など、安全で静かな場所を見つけると、そこを巣として利用することもあります。特に繁殖期(春〜夏)には、母アナグマが子育てのために人家の近くに住み着くケースがあり、その結果、糞尿や騒音、悪臭による衛生面のトラブルも起こります。

さらに、アナグマは掘削能力が非常に高く、地中に複雑な通路を掘り、長期的に利用することもあります。人が気づかないうちに敷地内に巣を構えていることも多く、知らずに近づいた結果、思わぬ接触事故につながる可能性もあります。野生動物とのトラブルを避けるためにも、初動の早さと正しい対処が極めて重要です。

忌避剤を使うべき理由

アナグマは駆除や捕獲が法律で制限されているため、侵入を未然に防ぐ「忌避(きひ)」という手段が有効です。忌避剤はアナグマの嫌う臭いや成分を用いることで、侵入を心理的に防ぐことができます。設置も簡単で、薬剤の種類によっては広範囲への対応も可能です。

また、忌避剤は罠や電気柵と比べて設置・撤去が簡便であり、ペットや他の野生動物へのリスクも比較的低いです。特に市街地に近い住宅では、近隣トラブルや事故を避ける観点からも、忌避剤による予防策は理にかなっています。

さらに、忌避剤は価格帯も広く、家庭用から農地用まで多種多様な製品が存在します。目的や敷地の規模に応じて適切な製品を選べば、費用対効果の高い防除手段として活用できます。

忌避剤の種類と使い方のポイント

固形タイプ:設置場所で差が出る

固形忌避剤は、アナグマが嫌がる天然ハーブや化学成分を含んだブロック型の製品が主流です。これを庭の出入口や建物の基礎部分、通気口周辺など、アナグマの通り道に置くことで、接近を阻止します。

利点としては、設置が簡単で長期間にわたって効果が持続することが挙げられます。特に定期的に点検し、成分が劣化していないかを確認することで、長期的な予防効果を維持できます。製品によっては、雨に強いコーティングがされているものもあり、屋外でも安心して使えます。

効果を高めるには、アナグマの行動経路を正確に把握したうえで設置場所を決めることが大切です。また、複数個所に配置して「においの壁」を作ることで、忌避力がより強化されます。

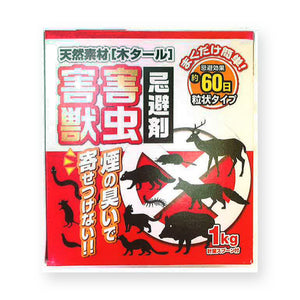

粒状タイプ:広範囲の散布に有効

粒状タイプは忌避成分を含んだ顆粒状の薬剤で、地面に撒くことで土壌に浸透し、広範囲にわたる忌避効果を発揮します。特に畑や庭の境界線、建物の周囲といった、アナグマが通る可能性の高い場所に撒くことで、強力なバリアを形成できます。

撒きやすさと手軽さから、家庭菜園や農家で広く利用されています。ただし、雨で流れやすいため、散布後の天候には注意が必要です。定期的な再散布や乾燥時の補強撒きを行うことで、持続的な効果を確保できます。

また、地面に軽く耕しながら混ぜ込むと、忌避成分が土中に浸透し、長持ちしやすくなります。防除範囲を明確にするために、撒いた場所の周囲に目印をつけておくのも実用的な工夫です。

液体タイプ:狭い場所や屋内の対策に

液体タイプは屋内の床下や物置、軒下などの狭いスペースにピンポイントで使用することができます。即効性があり、臭気が強いため、アナグマがその場から立ち去る効果が期待できます。

一方で、風雨で流れやすいため屋外では再噴霧が前提となります。使用する際は、子どもやペットが近づかないよう注意が必要であり、特に換気の悪い場所では使用方法に細心の注意を払いましょう。製品によっては天然成分由来のものもあり、安全性を重視した選択も可能です。

液体タイプは即効性に優れている反面、持続力には限界があるため、固形や粒状との併用が効果的です。また、手の届きにくい場所には噴霧延長ノズルなどを活用すると便利です。

忌避効果を高めるための工夫と注意点

忌避剤は“習慣化”される前に使う

アナグマは記憶力が良く、一度快適な餌場や住処を見つけると、そこに何度も戻ってくる傾向があります。そのため、被害が発生する前、もしくは初期の段階で忌避剤を導入し、習慣化を防ぐことが重要です。

初期対応が遅れると、忌避剤の効果が十分に発揮されなくなり、アナグマが敷地内に巣を作ってしまう恐れもあります。とくに子育て中のアナグマは警戒心が強く、容易に追い払えないため、予防こそが最大の防御です。

においに慣れさせない工夫

忌避剤は継続使用によりアナグマがにおいに慣れてしまうケースがあります。これを防ぐには、使用する忌避剤の種類を定期的に変える、または複数のタイプ(固形+液体など)を併用することが有効です。

製品のメーカーや成分が異なるものをローテーション使用することで、刺激の持続性を高めることができます。さらには、においの発する位置や方向を変えるだけでも、アナグマにとっては新しい刺激となります。

人やペットへの安全性にも配慮を

忌避剤には化学薬品が含まれるものもあり、誤って子どもやペットが触れたり、口にしてしまうリスクもあります。設置場所や製品の選定には十分な配慮が求められます。

特に小さな子どもや屋外で過ごす時間が長いペットがいる家庭では、安全性の高い天然成分配合の製品を選びましょう。設置後には「薬剤使用中」の掲示をすることで、第三者への配慮もできます。

忌避剤と併用したい周辺環境の改善策

![]()

エサ場をなくして誘因要素を除く

アナグマは強力な嗅覚を頼りにエサ場を探します。庭や畑に落ちた果実や収穫物の残り、生ゴミ、ペットフードの放置は、アナグマを引き寄せる原因になります。

家庭では、ゴミ箱にフタをつける、果実を早めに収穫する、餌やり場を清掃するなど、日々の生活習慣を見直すことが被害の予防に直結します。周囲にエサがなければ、アナグマは自然と立ち去る確率が高まります。

侵入口になりやすい場所をふさぐ

建物の通気口、基礎の隙間、倉庫や納屋のすき間などはアナグマの侵入経路になります。これらの場所には、金属メッシュや木材、プラスチック板などで塞ぐ処置を行いましょう。

通気を妨げずに遮断できる素材を選ぶことがポイントです。特に柔らかい土壌では、掘られるリスクがあるため、コンクリートブロックや防草シートなどを併用すると効果が高まります。

法律と安全面から見る忌避対策の限界と代替策

捕獲や駆除には許可が必要

日本では「鳥獣保護管理法」により、野生動物であるアナグマは保護されています。そのため、罠を仕掛けたり、殺傷を目的とした駆除を行うには、自治体の許可が必要です。

特に捕獲器(箱わな)を設置する場合は、地域の役所や環境事務所に申請を行い、許可証を取得しなければなりません。無許可で行った場合、法律違反となり罰則の対象となるため注意が必要です。

さらに、捕獲後の個体の扱いや、近隣住民とのトラブルリスクも考慮しなければなりません。安全性と法令遵守を両立させるためにも、自己判断での行動は避け、専門家の助言を仰ぐことが重要です。

忌避剤で効果が見られない場合の選択肢

忌避剤だけで対応が困難なケースでは、電気柵の設置や専門業者による防除工事の検討が必要になります。電気柵は触れた際に軽いショックを与え、侵入を未然に防ぐ装置で、設置には一定の知識が必要です。

専門業者であれば、被害の規模やアナグマの行動パターンを見極めたうえで、最適な対策を講じてくれます。初期費用はかかりますが、再発防止や安全性の確保を考慮すれば、長期的には有効な選択肢となるでしょう。

加えて、防除作業後の定期点検や再発時の対応が契約に含まれている業者もあるため、事前にサービス内容を確認することが重要です。

まとめ:忌避剤を軸にアナグマ被害を防ごう

アナグマ対策において、忌避剤は最も導入しやすく、コストパフォーマンスに優れた方法です。固形・粒状・液体といった製品ごとの特徴を理解し、状況に応じて使い分けることが成功のカギとなります。

さらに、においへの慣れを防ぐための製品切り替えや、音・光といった他の刺激との併用、周囲環境の見直しも欠かせません。万一の法的問題を回避するためにも、対策の内容や範囲については正しい知識を持つことが大切です。

被害が深刻化する前に、できるだけ早く対策を始めることで、アナグマによるストレスや経済的損失を防ぐことができます。忌避剤を賢く使い、快適で安心な住環境を守っていきましょう。

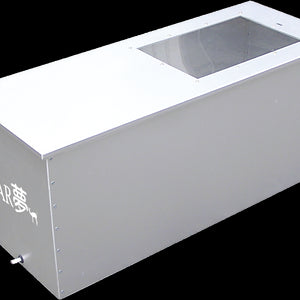

箱罠

箱罠

くくり罠

くくり罠

パーツ類

パーツ類

電気柵

電気柵

自作キット

自作キット

防獣グッズ

防獣グッズ

監視カメラ

監視カメラ

箱罠

箱罠

くくり罠

くくり罠

囲い罠

囲い罠

防除・忌避グッズ

防除・忌避グッズ

電気柵

電気柵

罠監視用カメラ

罠監視用カメラ

運搬グッズ

運搬グッズ

罠作動検知センサー

罠作動検知センサー

狩猟お役立ち品

狩猟お役立ち品

狩猟関連書籍

狩猟関連書籍

防鳥グッズ

防鳥グッズ

農業資材・機械

農業資材・機械

イノシシ

イノシシ

シカ

シカ

キョン

キョン

サル

サル

アライグマ

アライグマ

アナグマ

アナグマ

ハクビシン

ハクビシン

タヌキ

タヌキ

ヌートリア

ヌートリア

ネズミ

ネズミ

モグラ

モグラ

クマ

クマ

ハト

ハト

カラス

カラス