※注意:この記事は、狩猟や鳥獣被害に理解のある方のみ閲覧ください。いわゆる動物愛護観点からのコメントには応じかねます。

捕殺後のイノシシは、以下のいずれかの方法で処分します。

1:捕獲者個人による自家消費

2:食肉販売用として有効活用処分

3:埋却処分

4:処理施設で焼却処分

このうち、食べられると判断し、1や2を選択した場合の解体方法について説明します。 ※怪我や化膿など、著しい損傷がある個体を食肉とするのは避けましょう。疑わしいものは廃棄とすることが前提です。詳しくは、野生鳥獣肉の衛生管理に関する指針を参照ください。解体の前に

実際に解体をおこなう前に、以下の点に留意しましょう。食用として有効に活用するために

イノシシなどの野生鳥獣を食用として消費するためには、衛生的で安全な食肉処理に取り組む必要があります。牛や豚などの家畜と比べると、動物由来感染症や食中毒の発生など衛生上のリスクが高いためです。販売のために業として解体を行う場合も、自家消費の場合も、安全な野生鳥獣肉の利用を心がけましょう。販売を行う場合

野生鳥獣を解体、精肉、販売するには食肉処理業と食肉販売業の許可が必要です。例えば、「猟で獲った猪を山中で捌いて、肉を友人に売った」場合、食品衛生法違反となります。狩猟者が獲物を保健所の認可を受けた施設以外で捌き、業として「販売」すると食品衛生法違反になりますので注意しましょう。自家消費する場合

イノシシは山中で捕殺されること多いですが、解体処理するまでの衛生管理に十分配慮する必要があります。寄生虫をはじめ、種々の感染病原体をもっていることを想定してください。新鮮な肉は安全という誤解もありますが、野生鳥獣由来で加熱しない生肉や臓器は決して安全と思わないでください。解体のプロセス

捕殺からの流れとしては、以下の通りになります。※プロセスは順序が変わったり、一部省略される場合があります。- ①放血:食肉として処理するために、と殺後に放血させる。

- ②洗浄:イノシシの毛皮についた泥などを洗い流す。

- ③内臓摘出:内臓を取り出し、腹腔に溜まった血を洗い流す。

- ④冷却:毛皮つきのイノシシを、死後硬直が解けるまでのあいだ冷却する。

- ⑤剥皮:頭や尻尾、足先などを切り落し、皮を剥ぐ。

- ⑥分割:枝肉を分割し、脱骨(骨抜き)。

1. 放血

放血を十分に行うことが、品質の良い肉にするための必須条件です。放血が十分でないと、臭くクセのある肉質になります。

また、イノシシを興奮状態におくと良好な放血が得られません。山中での作業の場合は難しいですが、できるだけ安静な状態で放血させましょう。衛生的かつ肉質を良くするためには、生きたままイノシシを処理施設に搬送するほうが良いでしょう。

イノシシが暴れる可能性のある場合は、「鼻くくり」と呼ばれるワイヤーや、足錠(なければロープ)でイノシシの鼻や足を保定します。 放血させる箇所は、頸動脈か心臓です。心臓(厳密には心臓から出ている大動脈)から放血させるほうが難易度が低いです。

心臓のポンプ機能が働いた状態であれば頸動脈からの放血も良いですが、十分な放血が得られない場合があります。 ポイントは、速やかに血管以外の組織をできるだけ損傷しないように行うこと。放血のための刃の刺入口はできるだけ小さくし、必要最小限にすることです。

2. 洗浄

イノシシの体表に付着した泥などを水で洗い流します。なお解体施設で作業を行う場合は、イノシシを解体施設内に持ち込む前に、施設外で可能な限り体表を洗い流しておきましょう。 また、運搬に使用する車両の荷台についても、イノシシの血液やダニ等による汚染を防ぐため、使用の前後に洗浄してください。3. 内臓摘出(モツ抜き)と4. 冷却

形状が異なる数種類の刃物を使って作業を行います。

・毛を落とすためのもの

・首、内臓を落とす用のもの

・部位の解体用のもの

・のこぎり など

まず、腹側の表面だけを切ります。ガットナイフやカッターなど、刃が鋭く薄刃のものを使用するとよいでしょう。

内臓を傷つけるのを避けるため、深く刃を入れないように慎重に行います。皮と脂肪だけを刃で撫でるように切っていきましょう。 胸から腹を切り開き、肋骨を広げます。

そこからさらに肛門まで切り開いていきます。繰り返しますが、内臓は傷つけないよう気を付けましょう。なおイノシシが死ぬと、肛門の筋肉が緩むため、糞が出ます。食肉となる部分に糞が付着しないよう注意して作業を行います。

その後、筋を切りながら内臓を取り出していきます。喉にある食道、動脈を切り離す際、リンパ腺が腫れている個体は感染症を持っている可能性がありますので、食肉とするのは避けましょう。

内臓を摘出した後は、腹腔内に血が溜まりますが、熱湯で軽く洗い流すと衛生的です。 なお、質のいい肉を手に入れるには、放血・洗浄後、速やかに内臓摘出を行い、その後冷水にさらすなどをして体温を下げる必要があります。

内臓を残したまま高温の体温が続くと、肉の劣化(ヤケ肉)が起こります。冷水にさらすのは半日~1日程度ですが、これによって血が抜けて臭みがとれます。

5. 剥皮から6. 枝肉の分割まで

皮剥ぎする場合と脱毛(湯はぎ)する場合の両方があります。皮剥ぎは主として関東以北で行われ、湯はぎは主として関西以西で行われますが、ここでは刃物をつかった皮剥ぎを説明します(湯はぎの場合はこちらで詳しく説明されていますので参照ください)。

皮剥ぎには切れ味が弱くてエッジのカーブが緩やかな刃物を使うとよいでしょう。また剥皮で使用した刃物は、そのまま精肉作業には使わず、別の刃物等に替える、もしくは熱湯で消毒してから使用したほうが衛生的です。

まず、足首の周りに切れ込みを入れ、そのまま皮を剥ぎ取っていきます。 首の周りまで皮を剥いだら、皮がついたまま頭を切り落とす作業です。まず喉元に刃物で切り込みを入れます。

そして、耳の真ん中から頬にかけて切り込みを入れます。喉元に切り込みを入れたのち、頭部を切り落としていきます。

首元の骨(環椎)の関節は両手で頭をもって外し、残りの皮と肉を切っていきます。 次に、モモの付け根に切り込みを入れていき、一番最初の関節に刃を入れ、胴と後ろ足を切り分けます。そして、前足部分と胴体部分も分断します。

分割する過程にて、脱骨(骨抜き)も行います。まず肋骨と背骨を取り出します。骨と肉を分断する際は、刃物で切り込みを入れていきます。肋骨は刃物で切れ込みを入れれば、1本ずつ手でむしり取ることができます。

骨抜きや弾丸で痛んだ部位は切除します。 必要に応じて、前足の骨(肩甲骨や上腕骨)、モモの骨(寛骨、大腿骨、腓骨、皿)も脱骨します。 脱骨が完了したら、各部位を保存しやすい程度の大きさに切り分けていきます。ブロックに分ける際は、小さめのナイフだと難儀するので、刃渡りが長い牛刀などを使うとよいでしょう。

まとめ

イノシシの解体は大変な作業です。食肉とする場合は、安全面や衛生面にも十分に気を付けなければなりませんが、食した時の味は格別なものです。

豚の脂身と違い、猪の脂身はしつこさがありませんし、栄養価も高いです。しっかりとした血抜き処理と冷却を行うことで、猪肉特有の匂いも出ません。

ただし、生または加熱が不十分な肉を食べるのは避けましょう。内部の温度が75℃の状態で1分以上の加熱、またはそれに準じた調理によって、殺菌消毒することを徹底してください。

止め刺し、解体用のナイフはカタログ販売のみで取扱いしております。こちらよりお気軽にお問い合わせください。

こちらの記事もどうぞ>>一度は食べてみたい!絶品イノシシ肉ジビエ料理レシピ5選。

当店会員様限定!解体セミナーの過去動画が視聴可能です。非常にわかり易い内容となっていますので、是非ご登録いただきご視聴ください。

※以下の画像から会員登録ページへアクセスできます。

箱罠

箱罠

くくり罠

くくり罠

パーツ類

パーツ類

電気柵

電気柵

自作キット

自作キット

防獣グッズ

防獣グッズ

監視カメラ

監視カメラ

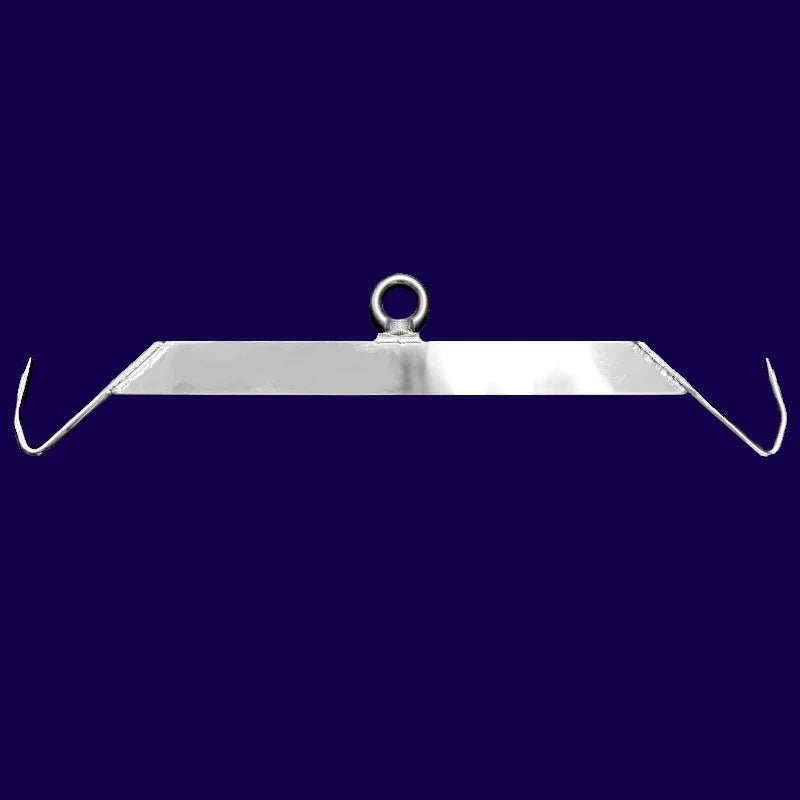

オールステンレス解体ハンガー「かける君」

オールステンレス解体ハンガー「かける君」  電動ウィンチ 12V 2000LBS(907kg) マグネットモーター式

電動ウィンチ 12V 2000LBS(907kg) マグネットモーター式  獲物の運搬なら。優れた耐久性 サンコー サンスライダー

獲物の運搬なら。優れた耐久性 サンコー サンスライダー

箱罠

箱罠

くくり罠

くくり罠

囲い罠

囲い罠

防除・忌避グッズ

防除・忌避グッズ

電気柵

電気柵

罠監視用カメラ

罠監視用カメラ

運搬グッズ

運搬グッズ

罠作動検知センサー

罠作動検知センサー

狩猟お役立ち品

狩猟お役立ち品

狩猟関連書籍

狩猟関連書籍

防鳥グッズ

防鳥グッズ

農業資材・機械

農業資材・機械

イノシシ

イノシシ

シカ

シカ

キョン

キョン

サル

サル

アライグマ

アライグマ

アナグマ

アナグマ

ハクビシン

ハクビシン

タヌキ

タヌキ

ヌートリア

ヌートリア

ネズミ

ネズミ

モグラ

モグラ

クマ

クマ

ハト

ハト

カラス

カラス