※注意:この記事は、狩猟や鳥獣被害に理解のある方のみ閲覧ください。いわゆる動物愛護観点からのコメントには応じかねます。

鹿肉は脂肪の少ない赤身中心の肉であり、豚肉や牛肉に比べるとカロリーは約3分の1、脂肪分は15分の1程度です。猪肉のほうが美味という方も多いですが、最近は鹿肉もヘルシーな食材として関心を集めています。

せっかく獲った獲物であればできるだけ有効活用したいもの。この記事では、シカの解体・捌き方について説明します。

はじめに

まず前提として、シカを含む野生動物を食用として消費するためには、自家消費か食肉販売用かに関わらず、衛生的で安全な食肉処理に取り組むことが重要です。

牛や豚などの家畜と比べると、動物由来感染症や食中毒の発生など衛生上のリスクが高いためです。 シカの場合、人獣共通の感染症として、E型肝炎やライム病、日本紅斑熱、Q熱(コクシエラ症)などが挙げられます。

また、野生鳥獣を解体して精肉・販売するには食肉処理業と食肉販売業の許可が必要であることも知っておく必要があります。

解体前に気を付けること

大きな外傷がみられたり、足取りがおぼつかなかったり、脱毛や痩せ、衰弱が著しい個体は、食肉活用とするのは避けます。できる限り、生きた状態での獲物の様子をよく確認して判断すると良いでしょう。

疑わしいものは廃棄とすることが前提です。 また、外観や皮下において、化膿・水疱・腐敗・ただれなどが見られる場合や、ダニ類等の外部寄生虫の寄生が多すぎる場合も食用とするのは避けます。

感染症のリスクを考えると、銃弾などによって消化器系が損傷し、食用部位に消化器内容物が付着した場合も、食用にするのは避けたほうがよいです。銃器や刃物等によって獲物を狙う場合は、腹部を損傷させることのないよう気を付けましょう。

他にも、狩猟する地域において野生鳥獣に家畜伝染病のまん延が確認された場合は、当該地域で狩猟した個体の食用活用の自粛が求められます。

参考記事:【注意喚起】豚コレラの発生について 詳しくは、野生鳥獣肉の衛生管理に関する指針を参照ください。

解体のプロセス

解体するための作業プロセスとしては、以下の通りになります。 ※プロセスは順序が変わったり、一部省略される場合があります。

1. 放血:止め刺しの際、できるだけ速やかに放血(血抜き)を行う。

2. 洗浄:シカの毛皮についた泥などを洗い流す。

3. 内臓摘出:内臓を取り出し、腹腔に溜まった血を洗い流す。

4. 冷却:臭みを取るため冷却する。

5. 剥皮:皮を剥ぐ。

6. 分割:枝肉に分割し、各部位を解体する。

1. 放血

放血を十分に行うことが、品質の良い肉にするための必須条件です。放血が十分でないと、臭くクセのある肉質になります。刃物による止め刺しの場合、獲物の動きを封じるため、獲物の足や首にロープをかけて引っ張り、保定します。 放血させる箇所は、心臓上部の頸動脈です。

鎖骨の中心から止め刺し用のナイフを刺します。止め刺しナイフは、刃長が20cm以上あるものがよいでしょう

止め刺しナイフはカタログ販売のみで取扱いしております。こちらよりお問い合わせください。

ポイントは、速やかに血管以外の組織をできるだけ損傷しないように行うこと、放血のための刃の刺入口はできるだけ小さくし、必要最小限にすることです。放血の際は、足から吊るしたり、傾斜で頭側を下にしたりして、血が流れ落ちていくようにします。

参考動画:鹿差し止め血抜き!猟師以外は見ないように!(閲覧注意)

2. 洗浄

シカの体表に付着した泥や血、ダニなどを水で洗い流します。なお解体施設で作業を行う場合は、獲物を解体施設内に持ち込む前に、施設外で可能な限り体表を洗い流しておくとよいでしょう。

また、運搬に使用する車両の荷台についても、獲物の血液やダニ等による汚染を防ぐため、使用の前後に洗浄してください。また、洗浄の際は長手袋等を着用し、マダニ等が解体作業者に付着しないように気を付けましょう。

参考記事:本当は怖い。マダニの感染症「重症熱性血小板減少症候群(SFTS)」

なお血が流れて車体などが汚れるのを防ぐために、獲物の運搬には、カベ材やコンクリートの混ぜ合わせに使用する容器(通称:フネ、トロ舟、トロ箱)があると便利です。

3. 内臓摘出(モツ抜き)と4. 冷却

まずは腹の中腹から股の付け根にかけて皮を切ります。重要なのは、腹膜を破らない事。そのために、使用するナイフは切っ先が鋭くないものや、ガットナイフを選ぶとよいでしょう。

また、尿道を傷つけないよう気を付けましょう。ひとまず尿道を体の外にたらしておけば、尿が漏れ出ても肉に付着することを減らすことができます。

その後、股から胸の方向にかけて腹の皮を裂いていきます。胸骨まで皮を切り、そこから薄い膜を切ると内臓が見えてきます。

内臓を傷つけないように刃の先よりも指を先行させ、刃をお腹の内側から外側に向けて切り広げていきます。 胸骨を開き、内臓を取り出していきます。食道や直腸は結索しておけば、内容物が漏れ出すのを防げます。

喉の中から食道と気道を引き出して切っておき、そこを持って肛門方向に引きずりだしていきます。横隔膜と肋骨がくっついている箇所は、ナイフで切断します。

内臓をすべて取り出したら、それらに異常がないか確認します(内臓表面や断面に白色点、出血、変色部分等はないか、寄生虫はいないか等)。明らかな異常がある場合は、食肉用とせず廃棄とするほうが安全です。

なお、質のいい肉を手に入れるには、放血・洗浄後、なるべく速やかに内臓摘出を行い、その後冷水にさらすなどをして体温を下げる必要があります。内臓を残したまま高温の体温が続くと、肉の劣化が起こります。

5. 剥皮

皮剥ぎには切れ味が弱くてエッジのカーブが緩やかな刃物を使うとよいでしょう。また剥皮で使用した刃物は、そのまま精肉作業には使わず、別の刃物等に替える、もしくは熱湯で消毒してから使用したほうが衛生的です。

また、刃に脂が付着すると、皮が剥ぎにくくなりますが、都度熱湯で湯煎することによって切れ味が戻ります。 まず、足の周りに一周切れ込みを入れます。それから足の付け根から足先(先ほど入れた切れ込みの方向)に向けて皮を切断します。

肉と皮の間に刃を入れて、皮を剥いでいきます。このとき、皮がめくれあがって肉に毛が付着しないよう気を付けます。頭の部分は、脊柱を切断して、皮ごと落とします。6. 分割

あばら骨と前足がくっついているので、筋膜を切って分離します。また、背骨に切り込みを入れ、背ロース肉を骨から外していきます。後ろ足も、股関節・腰のあたりの筋膜を切って、分離します。前足の解体

肩甲骨に沿って肉をはぎ取っていきます。首肉、肩肉、腕肉が取れます。後ろ足の解体

外モモ、内モモ、シンタマ、ひれもどきと呼ばれる部分が取れます。それぞれの部位は筋膜同士でくっついているだけなので、ナイフの刃先を使えば簡単に剥がれます。背ロースの解体

筋が多く付いているので、予め取っておくと作業が楽です。まとめ

イノシシの解体に比べると、シカの解体のほうが楽ですが、やはり大変な作業です(参考記事:イノシシの解体・捌き方【※閲覧注意】)。食肉とする場合は、安全面や衛生面にも十分に気を付けなければなりませんが、食した時の味は格別なものです。

ただし、生または加熱が不十分な肉を食べるのは避けましょう。内部の温度が75℃の状態で1分以上の加熱、またはそれに準じた調理によって、殺菌消毒することを徹底してください。

止め刺し、解体用のナイフはカタログ販売のみで取扱いしております。こちらよりお問い合わせください。

当店会員様限定!解体セミナーの過去動画が視聴可能です。非常にわかり易い内容となっていますので、是非ご登録いただきご視聴ください。

※以下の画像から会員登録ページへアクセスできます。

箱罠

箱罠

くくり罠

くくり罠

パーツ類

パーツ類

電気柵

電気柵

自作キット

自作キット

防獣グッズ

防獣グッズ

監視カメラ

監視カメラ

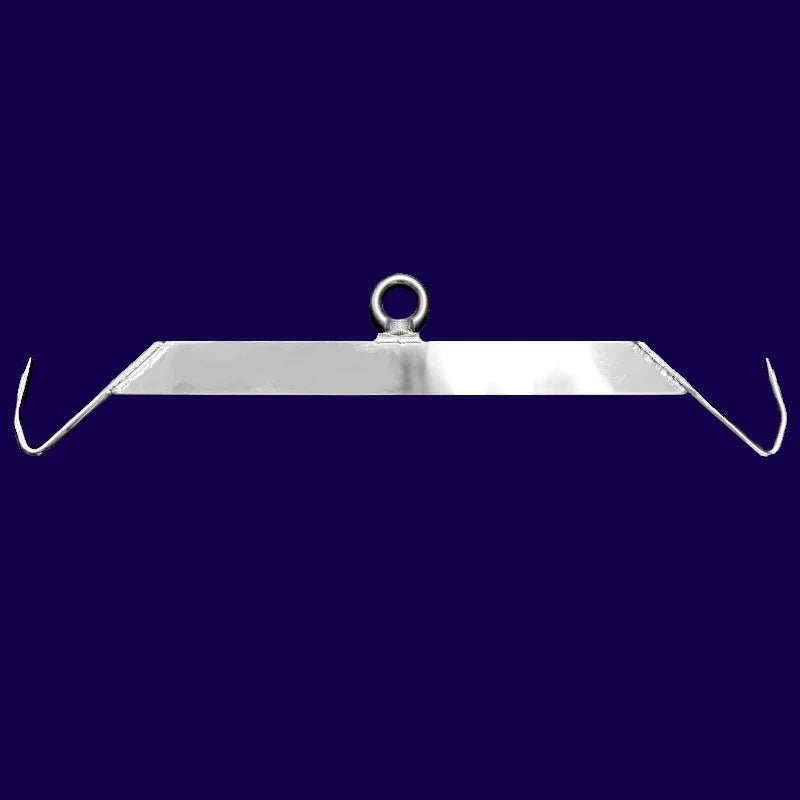

オールステンレス解体ハンガー「かける君」

オールステンレス解体ハンガー「かける君」  電動ウィンチ 12V 2000LBS(907kg) マグネットモーター式

電動ウィンチ 12V 2000LBS(907kg) マグネットモーター式  獲物の運搬なら。優れた耐久性 サンコー サンスライダー

獲物の運搬なら。優れた耐久性 サンコー サンスライダー

箱罠

箱罠

くくり罠

くくり罠

囲い罠

囲い罠

防除・忌避グッズ

防除・忌避グッズ

電気柵

電気柵

罠監視用カメラ

罠監視用カメラ

運搬グッズ

運搬グッズ

罠作動検知センサー

罠作動検知センサー

狩猟お役立ち品

狩猟お役立ち品

狩猟関連書籍

狩猟関連書籍

防鳥グッズ

防鳥グッズ

農業資材・機械

農業資材・機械

イノシシ

イノシシ

シカ

シカ

キョン

キョン

サル

サル

アライグマ

アライグマ

アナグマ

アナグマ

ハクビシン

ハクビシン

タヌキ

タヌキ

ヌートリア

ヌートリア

ネズミ

ネズミ

モグラ

モグラ

クマ

クマ

ハト

ハト

カラス

カラス