ハクビシンはアライグマ等と同様、外来種と考えられていますが、中山間地帯の果樹園をはじめとする農作物被害や、民家に住み着いて家庭菜園や庭の果樹を荒らしたり、糞尿によって家屋や文化財を汚損するなど、さまざまな被害が報告されています。

この記事では、ハクビシンの特徴や被害対策について説明します。

ハクビシンの特徴

特徴や生態

ハクビシンを漢字で書くと、「白鼻芯」となります。その名の通り、頭から鼻にかけて白いラインが通っていることが特徴的です。このラインを個体の見分けに使うこともできます。

昔はハクビシンは在来種と考えられていたこともありますが、今では中国や東南アジアから入ってきた外来種であるという考えが一般的です。

なお、江戸時代から日本に生息していた記録があることから、法律上は在来動物として扱われています。 尻尾の長さを含めると、成獣で体長約90cm、体重は2~5kgほどで、体の大きさはタヌキと同じくらい。

日没から明け方にかけて活動する典型的な夜行性動物です。 縄張りをもたず、性格は穏やかですので、気性の荒いアライグマと比べると他の個体と争うことは少なく、タヌキやアナグマなど他の動物ともうまく共存します。

生活は非常に静かで、夜行性であることも相まって、近くに生息していても気づかれないケースが多くあります。民家の屋根裏に住んでいても住人に気づかれず、何年も経ってから住みついていたことが判明したケースもあります。

水のある場所を好み、移動の際は河川や用水路、側溝などを用いることがよくあります。

繁殖と成長・寿命

ハクビシンは一年を通じて繁殖できます。雌は一年に一度出産しますが、一度に産むハクビシンの子供の数は約2〜3頭。

成獣になるまでは10か月ほどかかります。成長はゆっくりで寿命は長く、飼育下では20年を超える長寿となることも珍しくありません。また成長に伴い、特有の不快臭を出すことがあります。

身体能力

特筆すべきは、狭い隙間でも簡単に入り込む侵入能力です。直径10cmほどの隙間でも、体を回転させながら簡単に通り抜けてしまいます。足の指は5本で、前足の方が後ろ足に比べ小さいです。足裏の肉球の中央が人間の手のひらのようにへこんでおり、何かを足裏で押さえるとピッタリ密着するようになっています。

この特徴的な足裏によって、滑りやすいものでも挟んで簡単に登ることができます。そのため、ハクビシンが果樹園などに侵入する箇所は、足で挟んで登りやすい四隅の角であることが多いです。

バランス感覚が発達しており、糸のような足場でも巧みに歩きます。高く足場が悪い場所を難なく歩き、後ろ足を支点にぶら下がって果物を食べたりもします。

食べ物と好物

ハクビシンは雑食性で、何でも食べます。果樹の被害が多く報告されますが、他にも野菜類や昆虫、ニワトリまでも食べます。ジャコウネコ科なので果物が好物で、中でも甘くて軟らかいもの(ブドウ、バナナ、イチゴなど)を好みます。

わずかな隙間からビニールハウスなどに侵入するので、果樹を栽培する人にとっては特に注意が必要です。

反対に、硬めのリンゴや熟していない柿などは、まったく食べないわけではありませんが、熟して軟らかいものと比べると好みではないようです。また、糖度が高い品種のトウモロコシやトマトなど果物以外の作物の被害も多く報告されています。

彼らの傾向として、好みの餌を探しながら場所を転々とするといったことがあります。そのため、個体数が少ないうちは被害が少なく場所もばらけるため、ハクビシンによる被害であることに気づかないことも多くあります。ハクビシンによる被害の見分け方

タヌキやカラスと被害作物が似ていることから、実際はハクビシンによる被害による被害でも、それに気づかず誤った対策をしてしまうケースがあります。

ハクビシンによる被害には以下の特徴があるので、対策を講じたものの結果が出ないということにならないよう、しっかりと状況を確認しましょう。

・夜間に被害が発生する(被害の発見は早朝)

・作物の先っぽがかじられ、基部は残っている

・人が食べたようにも見受けられるが、人が入った形跡がない

特にカラスやアライグマによる被害と見間違うことが多いですが、カラスの場合は斜め上からの食痕になります。またアライグマの場合は、前肢で食べ物を掴むため、作物に爪痕が残ります。

食痕などの特徴をよく観察して、被害を起こす動物を特定することが対策の第一歩となります。

ハクビシン対策について

他の獣害と同様、被害がひどくなる前に早期に対策することが大切です。 前述のとおり、初期のハクビシン被害は気づきにくい傾向にあります。気づかぬうちに個体数が増えていき、被害が目に見えてわかるようになった頃には、増えすぎてしまっていたというケースもあります。

対策として重要な三本柱は、以下の3つです。

1.餌を減らす

2.ねぐらを減らす

3.個体数管理

対策その1:餌を減らす

そのつもりはなくても、気づかぬうちにハクビシンに餌を与えてしまっているというケースは多く見受けられます。

放置された廃棄作物や、収穫しない果実、回収されない生ゴミなどが知らず知らずのうちハクビシンの餌付けとなっている場合があります。

商品となる農作物だけでなく、収穫されないものやゴミのなかにハクビシンの餌になりうるものが放置されていないか、今一度確認してみましょう。

ハクビシンは夜行性なので、夜に生ゴミを出さない等、地域ルールを徹底することも大切です。また捕獲が目的の場合を除き、故意に餌付けすることは被害拡大の恐れがありますので、絶対に避けるよう地域内で理解を広めておく必要があります。対策その2:ねぐらを減らす

ハクビシンは屋根裏や壁の隙間など、狭い空間がお気に入りです。彼らは生活圏の中で複数のお気に入りポイントを持っており、それらを転々としながら生活しています。

そして、ねぐらとして使うポイントは、餌場近くであることが多いです。 ハクビシンによる作物被害が多いエリアは、ほとんどの場合ねぐらが近くにあります。このような餌場近くのねぐらを減らすことにより、ハクビシンを地域に定着させない結果につなげることができます。

近年、空き家の増加が問題となっていますが、ハクビシンが好むのはまさにこのような人気のない木造家屋。また、入り込む隙間の多い神社仏閣や、廃校舎なども恰好の場所です。

例えば、家屋であれば侵入ポイントは出窓の下や通風孔から狭い隙間を登って、屋根裏に住み着くケースが多いです。特に出窓の位置が低く、出窓の下に隙間がある場合は要注意です。

断熱材のところに巣をつくるケースも多くあります。 また、一定の場所に糞をする習性があるので、溜め糞によって天井にシミができることで、ハクビシンが住んでいることが発覚するケースもあります。

工務店等に相談して侵入経路を塞ぐこと、怪しい場所は定期的に見回ること、また場合によっては建屋を解体してしまうことも視野にいれ、ねぐらとなるような場所を極力減らしましょう。対策その3:個体数管理

個体数管理はやみくもに行っても費用や労力がかかるだけで結果に結びつきません。いかに効率的に管理するかが重要です。

害獣の個体数管理の場合、繁殖期前に実施することが基本ですが、ハクビシンの場合は年中繁殖できるので、時期を集中して個体数を管理することが難しくなります。そのため、中長期的な対処が必要になる場合があることを知っておくとよいでしょう。

捕獲について

ハクビシンの場合、個体数管理は「捕獲」による頭数管理です。個体数が増えすぎてしまった場合や、生息域を拡大させないために取る手段になります。 まず、ハクビシンを捕獲する際には狩猟免許が必要です。

また、捕獲を行う地域の都道府県に狩猟者登録をしておく必要もあります。狩猟目的以外にも「有害鳥獣捕獲」という手段がありますので、捕獲を行う際は各自治体の鳥獣担当などに問合せておくとよいでしょう。

参考記事:害獣捕獲のための第一歩 ~必要な免許・許可について

捕獲に関して

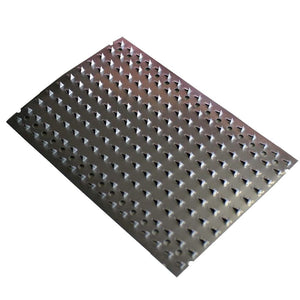

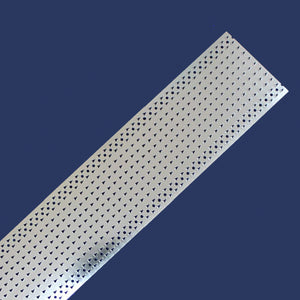

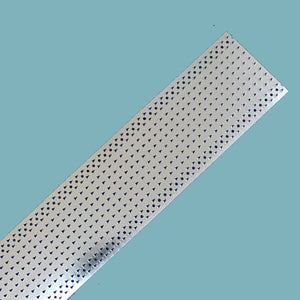

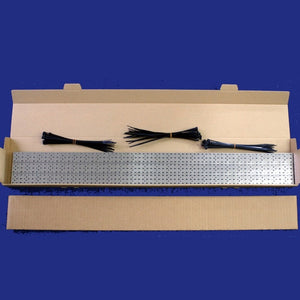

捕獲の際は、ほとんどの場合「箱罠」を使用します。安価な箱罠は、金網の接合部分がゆがんだり留め具が壊れたりして逃げられる場合がありますので、強度のあるしっかりした作りのものを選びましょう(イノホイおすすめの箱罠はこちら)。 罠の内部に餌を入れて誘因し、トリガーが作動することによって入口が閉まって捕獲完了という流れになります。ハクビシン用箱罠のトリガー機構

ハクビシンやアライグマなど小型獣向けの箱罠の場合、フックに取り付けられた餌を食べようとして引っ張ると入口が閉まる「餌吊り式」、餌を食べようとして底面の踏み板を踏むと入口が閉まる「踏み板式」、そして内部に張られた糸(蹴り糸)に触れることで入口が閉まる「蹴り糸式」があります。

踏み板式の場合、踏み板の位置や大きさ、トリガー作動の荷重の重さなどが様々で、商品によってはエサだけ持っていかれてトリガーが作動しないケースもあります。そういった場合は踏み板の位置や荷重を調整して、捕獲効率が上がるよう試行錯誤してみましょう。

※捕獲道具や捕獲個体を取り扱う際には、けがや菌による健康被害を防止するため、必す手袋を着用しましょう。

エサと設置場所について

箱罠に使うハクビシンのエサは、色々なものが使われますが、主にはバナナを使って色々と組み合わせてみるのが一番よいでしょう。甘いお菓子(クリームやアンコなど)やスナック菓子などが使われる場合もあります。

また、鶏肉や魚肉ソーセージなど動物性のエサが効果的な場合もあります。 注意しなければならないのは、飼い猫等が誤って捕獲されることです。設置した罠は毎日見回るなどして、錯誤捕獲されうる動物に対して細心の注意を払う必要があります。

設置場所として選んではならないのは、被害を受けた畑です。魅力的な餌が無防備で広がる畑の中に箱罠を置いても、警戒されるだけで見向きもされません。 被害を受けた畑から少し離れた獣道や柵の周辺、水路や側溝などハクビシンの通り道となる場所に設置すると効果的です。

また、通り道の真ん中に設置するのではなく、少しずらした平坦地を選びましょう。 罠に個体が近づかない場合は寄せ餌を置きます。獣の通り道から罠の入口にかけて点々と餌を置くことで、徐々に罠内部に誘導するようにしましょう。

捕獲後の処理について

自分で駆除する場合には鳥獣保護法に基づき、できる限り苦痛を与えないよう致死させて下さい。詳細は、各都道府県の鳥獣保護計画や市町村の外来生物防除計画で定められているので、各自治体に詳細を事前確認しておきましょう。

基本的に死体は焼却し、それができない場合は埋設します。どちらとも悪臭や害虫の発生防止など公衆衛生に配慮し、そして埋設をした場合には周辺に生息する野生動物による掘り返しの防止などにも留意して下さい。

ハクビシン対策はアライグマ対策と合わせて実施されることも多くあります。アライグマ対策については以下の記事を参考にしてください。

参考記事:アライグマの生態・対策・駆除について

箱罠

箱罠

くくり罠

くくり罠

パーツ類

パーツ類

電気柵

電気柵

自作キット

自作キット

防獣グッズ

防獣グッズ

監視カメラ

監視カメラ

箱罠

箱罠

くくり罠

くくり罠

囲い罠

囲い罠

防除・忌避グッズ

防除・忌避グッズ

電気柵

電気柵

罠監視用カメラ

罠監視用カメラ

運搬グッズ

運搬グッズ

罠作動検知センサー

罠作動検知センサー

狩猟お役立ち品

狩猟お役立ち品

ジビエ調理器具

ジビエ調理器具

狩猟関連書籍

狩猟関連書籍

防鳥グッズ

防鳥グッズ

農業資材・機械

農業資材・機械

ジビエ

ジビエ

イノシシ

イノシシ

シカ

シカ

キョン

キョン

サル

サル

アライグマ

アライグマ

アナグマ

アナグマ

ハクビシン

ハクビシン

タヌキ

タヌキ

ヌートリア

ヌートリア

ネズミ

ネズミ

モグラ

モグラ

クマ

クマ

ハト

ハト

カラス

カラス