目次

こどものアライグマは非常に愛くるしく、テレビアニメの影響もあり非常に人気があります。しかしアライグマは本来日本には生息しない外来種。見た目とは異なり気性は荒く、農業被害や人への危害、感染症をもたらす可能性もあることから、対策や駆除を行わなければなりません。

今回は、アライグマ被害に頭を悩ませる方に向けて、対策や駆除の方法、生態について解説します。被害にお困りの方はぜひ参考にしてください。

アライグマを駆除しなければならない3つの理由

まずは、アライグマを害獣として駆除されなければならない理由から見ていきましょう。理由は大きく3つ挙げられます。

理由1.経済的な被害が深刻なため

1つ目の理由は、経済的な被害が深刻なためです。

農林水産長の報告によると、アライグマによる農作物への被害は2003年時点で1億2,600万程度でしたが、年々近畿地方や北海道を中心に被害が急増。2016年には農業被害額が約3億3千万円と3倍以上の増加を見せるなど、その後も増加傾向が続いています。

アライグマは雑食性のため、被害の対象となる作物は様々ですが、特にトウモロコシ、メロン、スイカ、イチゴなどの野菜・果樹や、家畜飼料などの被害が深刻です。また、畜産業・養殖業では、被害牧草のロールやパックの破壊。乳牛の乳首を噛み切る、鶏を食べるなどの畜産業被害、養魚場での魚の捕食といった漁業被害も報告されています。

これに加えて、家屋や文化財への被害も問題となっています。ハクビシンやアライグマが民家・社寺などへ侵入し、天井裏での糞尿や、建造物や美術工芸品を傷つけたりすることが報告されています。アライグマが営巣を目的として建物を探査する時や、建造物への侵入する時、建造物での営巣および住着時に被害が発生します。平等院鳳凰堂や清水寺で爪痕が見つかるなど、文化財への被害も報告されています。

参照文献:農林水産省「野生鳥獣被害防止マニュアル」

理由2.感染症を媒介するリスクがある

2つ目は、感染症を媒介するリスクがあるということです。

アライグマはヒトにも重篤な症状を与える感染症を引き起こすことがあります。最も重篤なリスクとして考えられるのはヒトとアライグマの共通感染症。

これまで日本国内で確認されていなかったアライグマ糞線虫などの寄生虫が、野生のアライグマから発見されていることから、他にも国内に存在しなかった新たな共通感染症をアライグマが持ち込む可能性が高いといえます。また、野生化したアライグマからは、日本脳炎ウイルス、カンピロバクターやサルモネラなどの細菌、タヌキ回虫など、以前から国内に存在する共通感染症がしばしば確認されています。

これ以外にも、日本ではヒトでの発症例がないアライグマ回虫症や、1957年以降動物での発生がない狂犬病など、重篤な感染症の媒介動物となるリスクも考えられ、十分な対策を講じておくことが必要です。

以下では代表的なアライグマの感染症について解説しています。

アライグマ回虫症

アライグマ回虫の成虫は円筒形で、長さが雄 9~11cm 、雌 20~22cm程度、アライグマの小腸に寄生する虫です。

感染しているアライグマの糞便に混じって虫卵が排出されますが、これを何らかの形で経口的に摂取してしまうと、孵化した子虫が腸管内から中枢神経系へ迷入し、視力障害や、重篤な神経系への障害をきたして死に至ることもあります。

日本ではヒトにおける発症例や野生アライグマからの検出例は報告されていませんが、動物園等で飼育されているアライグマからの検出が確認されています。

狂犬病

狂犬病は、狂犬病ウイルスを病原体とするウイルス性の感染症です。発症するとほぼ100%死亡します。狂犬病によって、毎年世界中で約5万人の死者が出ており、その95%以上はアフリカとアジアといわれています。

狂犬病ウイルスは感染している動物の唾液に含まれます。感染した動物に咬まれたり、傷口、目や口の粘膜をなめられたりすることで、神経系の細胞に感染します。また、動物は前足をなめるので、ウイルスが付いた爪で引っかかれた場合も感染のおそれがあります。

レプトスピラ症

レプトスピラ症は、病原菌であるレプトスピラに感染することによる細菌感染症です。感染した動物の腎臓に保菌され、尿中に排出されます。保菌動物の尿で汚染された水や土壌 から経皮的あるいは経口的に感染します。

症状は軽症から重症までさまざまですが、急な発熱がみられ、軽症型ではかぜやインフルエンザのような症状だけで軽快しますが、重篤な場合は 黄疸、出血、腎障害などが見られます。

病原性レプトスピラは、日本では北海道や神奈川県などの野生のアライグマから検出されています。

ダニ媒介性感染症

死亡例も報告されている重症熱性血小板減少症候群(SFTS)など、重篤な感染症を媒介するマダニは、山奥の野山の草むらに生息し、野生獣の体に付着します。

野生獣の中でもアライグマは都市部に侵入するケースが多いため、マダニによるウイルス感染を都市部で引き起こす媒介動物となるおそれがあります。

国内のある地域にて、2,000頭近くのアライグマにおけるSFTSウイルスに対する抗体保有率を調査したところ、抗体保有率が急激に上昇しており、2015年は50%を超える陽性率となったという報告もあります。

理由3.日本の生態系へ影響を与えてしまう

3つ目は、日本の生態系へ影響を与えてしまうということ。

アライグマは環境省が特定外来生物と指定している、外来種です。アライグマは雑食で動植物を幅広く捕食します。さらに繁殖力が強いという特徴があることから、日本固有の生態系に影響を与える可能性があります。

アライグマによってアオサギ類のコロニーが破壊された事例や、サンショウウオやニホンイシガメの捕食事例、フクロウやオオタカの巣の略奪事例が報告されています。他の動物が同じ生活エリアにいた場合、追い出して独占しようとする傾向があるため、動物社会のバランスを崩すリスクも考えられるでしょう。

直接的な影響だけでなく、他の動物と共存してひっそりと暮らしていたハクビシンがアライグマから追い出され、人間のエリアに出没。結果としてハクビシンによる農作物の被害が増えたというケースも見られます。

アライグマの対策や駆除方法について

2004年に成立した外来生物法(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律)により、アライグマは特定外来生物に指定され、各地で捕獲による対策が進められています。

環境省はアライグマの根絶を目指すとしていますが、これまで述べたとおり繁殖力や適応能力が高く、天敵は人間だけであるため、その分布域はどんどん広がっているのが現状です。

いったん定着すると完全な排除が難しく、農作物や生活環境に多大な被害をもたらすことが予想されます。

では、アライグマの対策や駆除方法について具体策を見ていきましょう。

アライグマを見かけたら

まず、アライグマを見かけた・発見した場合はどうすればよいのでしょうか?

アライグマと思われる獣を目撃した場合は、むやみに近づかず、可能な場合はデジタルカメラや携帯電話等で写真や動画を撮影し、最寄りの市町村役場又は県の機関に連絡してください。

アライグマによるものと思われる痕跡を見つけた場合も、同様に連絡を行います。

- 「スイカに丸い穴が開いて中身だけが食べられていた」

- 「トウモロコシが皮をむいて食べられていた」

- 「5本指の足跡がある」

といった場合もアライグマによるものの可能性が高いです。被害が拡大しないように早期に対策を講じておきましょう。

餌付けは絶対にしない

餌付けは絶対しないことを地域内で徹底しましょう。一度餌付けをしてしまうと、人間が食べる食物の味を覚えてしまい、農業被害が拡大する怖れがあります。

また、廃棄する農作物を野外に放置しないことや、生活ゴミ(生ゴミ)を食べられないようネットなどで防ぐ、ゴミを出す時間を守るなど、地域ぐるみで取り組んでいく必要があります。

なお、地域住民の中には、動物愛護の考え方(飢えた動物に餌をあげることが愛護に通じるという考え方)をもっている人もいます。このような方は、餌付けをしないようにすることや、対策・駆除行為をすることに抵抗を感じてしまうケースも少なくありません。

こうした考え方をもつ人に対しては、まず正しい情報を理解してもらうよう心掛けましょう。 餌付けの結果、被害や駆除しなければならないアライグマが増えてしまうことをチラシや説明を通じてきちんと理解してもらうことが大切です。

捕獲による対策

箱罠等で捕獲して個体数を減らすことがアライグマ被害の対策として最も有効な手段です。アライグマを専門に狙う業者や猟師はあまり多くないですが、農作物被害に対する有害駆除か、外来種対策で捕殺されることがほとんどです。

1991年度の捕獲数はわずか9頭でしたが、2010年には約25,000頭が捕獲されるほどに至っています。それだけ、アライグマによる農作物被害が拡大している証拠でもあります。

ただし、すでにアライグマが定着してしまったエリアにおいては、地域ぐるみで面的に(一体となって)多くの罠を設置して捕獲しないと、個体数を減らすことは出来ません。被害にあった家屋などで点的(個別)に箱罠を設置して捕獲しても、その後別のアライグマが入って来て被害が再発する可能性があります。

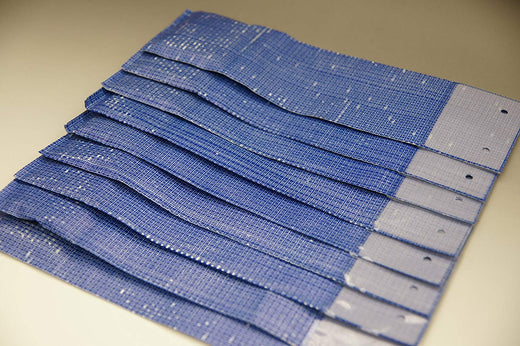

またアライグマは手先が器用で、餌を取ろうとして罠を頻繁に触ろうとします。箱罠を採用する場合は、トリガー機構が複雑なものや、弱いワイヤーを使っているものは、捕獲効率が悪かったり、すぐに破損してしまう場合があります。

許可なしでの捕獲は法律違反。まずは自治体に相談

アライグマの対策には捕獲が効果的とご紹介しましたが、実はアライグマを許可なく捕獲することは外来生物法(特定外来生物による生態系等に係る被害に関する法律)で禁じられています。

まずは各自治体の鳥獣害担当部署に相談をして、地域ぐるみでの対策を進めるのがお薦めです。

アライグマの特徴や生態

アライグマの対策や捕獲を進めていく上で、特徴や生態を知っておくことは有効です。ここでは、生息地や分布、特徴などについて詳しくご紹介します。

生息地や分布

アライグマはアメリカやカナダ、中央アメリカ(パナマなど)が原産で、日本には飼育用として北米から移入されました。

1962年に愛知県犬山市の動物園から集団逸出した12頭が野生化。また1970年代後半以降テレビアニメの影響で飼育ブームとなり、日本各地で飼育されていた個体が放逐されるによって、野生化した個体が広く生息するようになりました。

基本的に水辺近くの森林に生息しますが、幅広い環境に適応することが可能です。近年は餌が豊富な都市部においても分布域を広げ、大きな問題となっています。

原産地の北米大陸では、ピューマやコヨーテなどの肉食獣が天敵ですが、日本にはそのような天敵がいないため個体数が容易に増加してしまうのも、一因の1つです。

特徴や生態

ここからは、アライグマの特徴や生態について見ていきます。

【体の大きさや性別による差】

頭胴長40~60cm程度で、尾長は20~40cm、体重4~10kgほど。灰色から明るい茶褐色の毛に覆われており、長いふさふさとした尻尾に黒い横縞があるのが大きな特徴です。

また、他の動物との違いとして、手先(前足)が非常に器用であり掴む・剥く・くり抜くといった動作が得意という特徴があります。後ろ足で立って物をつかんだり、果実の中身だけくり抜いたりするのは手先が器用なアライグマならではの動作。学習能力も比較的高いことで知られています。

体の大きさは、メスよりオスのほうが大きいです。繁殖能力は高く、メスは春から夏ごろに2 ~6 頭の子を生みます。

メスは1歳になると繁殖が可能になることから妊娠率が高く、ある捕獲調査では、1歳の妊娠率が75%、2歳以上では100% でした。またマイナス4度以下になると冬ごもり(半冬眠)を行います。

夜行性で、通常日中は樹上や家屋のすき間などを寝床にして休みます。5本指の爪を立て、木や柱、壁を登るのが得意です。寿命は野生で5年から8年ほどです。

【鳴き声や糞、足跡の特徴】

鳴き声は特徴的であり、他の獣と容易に判別できます。「クルルル」「キュー」といった声や、威嚇する際は犬のような声を出します。

雑食性であるため、糞の大きさや形は食べるものによって変わります。感染症の恐れがあるため、触れないようにしましょう。また、 歩き方が蹠行性(しょこうせい:足裏をかかとまで地面に着ける)のため、足跡は明瞭に残る特徴があります。

因みに、イヌやネコはつま先だけ接地する半蹠行性です。5本指の形状とその大きさから他の在来動物の足跡との見分けは簡単です。

【性格】

子どものうちは人に懐く場合もありますが、大人(特に発情期)になると気性が荒くなり、一般人がペットとして飼育するのは難しい動物です。アライグマを自宅で飼い、その後に放し、特定外来生物法違反(飼養、放出)の疑いで書類送検された事例もあります。

まとめ

アライグマによる農業被害は年々増加傾向にあり、2016年には被害額が約3億3千万円を超えています。これはわずか10年で3倍に膨れ上がった計算で、事態の深刻さが伺えます。

また、アライグマを介しての感染症へのリスクや、建築物への被害、在来生物への影響なども甚大で、早急な対策や駆除を進めていくことが求められています。

アライグマによる被害を発見したら、まずは自治体の鳥獣害担当部署へ相談し、地域ぐるみでの対策を講じていきましょう。

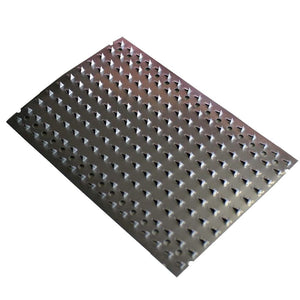

箱罠

箱罠

くくり罠

くくり罠

パーツ類

パーツ類

電気柵

電気柵

自作キット

自作キット

防獣グッズ

防獣グッズ

監視カメラ

監視カメラ

箱罠

箱罠

くくり罠

くくり罠

囲い罠

囲い罠

防除・忌避グッズ

防除・忌避グッズ

電気柵

電気柵

罠監視用カメラ

罠監視用カメラ

運搬グッズ

運搬グッズ

罠作動検知センサー

罠作動検知センサー

狩猟お役立ち品

狩猟お役立ち品

ジビエ調理器具

ジビエ調理器具

狩猟関連書籍

狩猟関連書籍

防鳥グッズ

防鳥グッズ

農業資材・機械

農業資材・機械

ジビエ

ジビエ

イノシシ

イノシシ

シカ

シカ

キョン

キョン

サル

サル

アライグマ

アライグマ

アナグマ

アナグマ

ハクビシン

ハクビシン

タヌキ

タヌキ

ヌートリア

ヌートリア

ネズミ

ネズミ

モグラ

モグラ

クマ

クマ

ハト

ハト

カラス

カラス