2025年03月28日

イノシシによる被害対策は唐辛子や音が効果的!具体的なやり方も解説

#イノシシ関連

#被害・対策

#イノシシ

#鳥獣被害

#イノシシ関連

#被害・対策

#イノシシ

#鳥獣被害

2024年09月09日

イノシシ撃退対策にはライトが効果的!理由やその他の対策も紹介

#イノシシ関連

#被害・対策

#イノシシ

#イノシシ関連

#被害・対策

#イノシシ

2024年08月21日

イノシシ対策にピンクテープは効果なし?防護柵や電気柵で確実な対策を

#イノシシ関連

#被害・対策

#電気柵関連

#安全対策・注意事項

#イノシシ

#イノシシ関連

#被害・対策

#電気柵関連

#安全対策・注意事項

#イノシシ

2024年07月29日

イノシシ対策では電気柵の効果がないって本当?効果を最大化するためのポイントを解説!

#イノシシ関連

#被害・対策

#電気柵関連

#選び方・商品紹介

#イノシシ

#電気柵

#イノシシ関連

#被害・対策

#電気柵関連

#選び方・商品紹介

#イノシシ

#電気柵

2024年03月25日

イノシシ対策をして被害を減らそう!注意点やグッズの種類も紹介

#イノシシ関連

#被害・対策

#イノシシ

#イノシシ関連

#被害・対策

#イノシシ

2022年01月10日

捕獲獣(イノシシ・シカ等)の止めさしについて

#イノシシ

#シカ

#鳥獣被害

#イノシシ

#シカ

#鳥獣被害

2021年11月04日

イノシシ対策を徹底解説!様々な方法を分かりやすく解説

#イノシシ関連

#被害・対策

#おすすめ商品

#イノシシ

#鳥獣被害

#イノシシ関連

#被害・対策

#おすすめ商品

#イノシシ

#鳥獣被害

2021年11月04日

【手順で解説】くくり罠によるイノシシ捕獲から生け捕りまで

#イノシシ関連

#捕獲・駆除技術

#罠・捕獲技術

#くくり罠関連

#くくり罠

#わな猟

#イノシシ

#イノシシ関連

#捕獲・駆除技術

#罠・捕獲技術

#くくり罠関連

#くくり罠

#わな猟

#イノシシ

2021年09月17日

イノシシの生態・行動を詳しく解説

#イノシシ関連

#被害・対策

#野生動物の生態・習性

#特定動物の生態

#イノシシ

#イノシシ関連

#被害・対策

#野生動物の生態・習性

#特定動物の生態

#イノシシ

2021年07月16日

箱罠のメンテナンスに!パネルを一枚単位から交換可能!

#罠・捕獲技術

#箱罠・その他の罠

#おすすめ商品

#イノシシ

#箱罠

#罠・捕獲技術

#箱罠・その他の罠

#おすすめ商品

#イノシシ

#箱罠

2021年02月25日

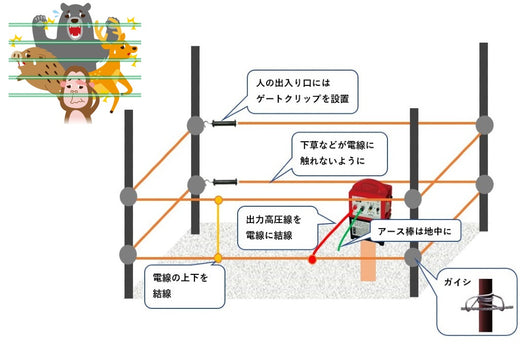

電気柵に必要な部品って?

#電気柵関連

#選び方・商品紹介

#イノシシ

#シカ

#電気柵

#電気柵関連

#選び方・商品紹介

#イノシシ

#シカ

#電気柵

2021年02月12日

電気柵の効果と電源の種類、ソーラー電源のメリットを解説

#電気柵関連

#選び方・商品紹介

#イノシシ

#シカ

#電気柵

#電気柵関連

#選び方・商品紹介

#イノシシ

#シカ

#電気柵

2021年02月01日

箱罠で捕獲した後の止め刺しについて

#罠・捕獲技術

#箱罠・その他の罠

#わな猟

#イノシシ

#箱罠

#罠・捕獲技術

#箱罠・その他の罠

#わな猟

#イノシシ

#箱罠

2021年01月19日

対馬市におけるイノシシ・シカ対策のご紹介

#イノシシ関連

#被害・対策

#シカ関連

#被害・対策

#くくり罠

#イノシシ

#シカ

#イノシシ関連

#被害・対策

#シカ関連

#被害・対策

#くくり罠

#イノシシ

#シカ

2021年01月14日

箱罠のセンサー(電子トリガー)をお探しの方へ

#装備・道具・機器紹介

#捕獲・駆除用機器

#罠・捕獲技術

#箱罠・その他の罠

#イノシシ

#箱罠

#装備・道具・機器紹介

#捕獲・駆除用機器

#罠・捕獲技術

#箱罠・その他の罠

#イノシシ

#箱罠

箱罠

箱罠

くくり罠

くくり罠

パーツ類

パーツ類

電気柵

電気柵

自作キット

自作キット

防獣グッズ

防獣グッズ

監視カメラ

監視カメラ

箱罠

箱罠

くくり罠

くくり罠

囲い罠

囲い罠

防除・忌避グッズ

防除・忌避グッズ

電気柵

電気柵

罠監視用カメラ

罠監視用カメラ

運搬グッズ

運搬グッズ

罠作動検知センサー

罠作動検知センサー

狩猟お役立ち品

狩猟お役立ち品

狩猟関連書籍

狩猟関連書籍

防鳥グッズ

防鳥グッズ

農業資材・機械

農業資材・機械

イノシシ

イノシシ

シカ

シカ

キョン

キョン

サル

サル

アライグマ

アライグマ

アナグマ

アナグマ

ハクビシン

ハクビシン

タヌキ

タヌキ

ヌートリア

ヌートリア

ネズミ

ネズミ

モグラ

モグラ

クマ

クマ

ハト

ハト

カラス

カラス